講演の背景

阪南大学は、教育内容の充実・発展を図ることを目的として、奈良県立法隆寺国際高等学校(小橋康之校長)と高大連携協定を締結しています。

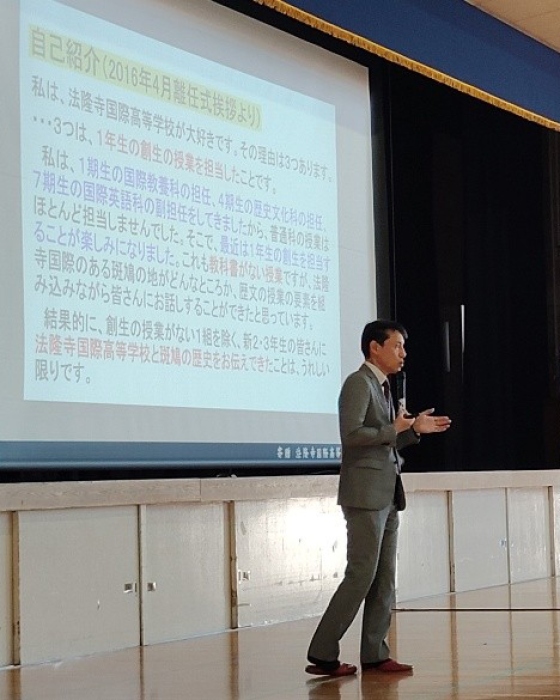

法隆寺国際高等学校では、「総合的な探究の時間」を3年間通して実施する学校独自のカリキュラムとして「創生」を編成し、2年生は12月の創生発表会で発表することを目指した探究活動に取り組まれています。私はその2年生に向けて、「探究活動へのご案内」をテーマとした講演を令和7(2025)年4月30日(水)に実施しました。

法隆寺国際高等学校では、「総合的な探究の時間」を3年間通して実施する学校独自のカリキュラムとして「創生」を編成し、2年生は12月の創生発表会で発表することを目指した探究活動に取り組まれています。私はその2年生に向けて、「探究活動へのご案内」をテーマとした講演を令和7(2025)年4月30日(水)に実施しました。

講演の概要

この講演に向けて先生方からは、「本格的な探究活動とは何かを確認したい」と「積極的に取り組んでいくための機会を作りたい」のご要望をいただいていました。そこで、昨年度までの同校での講演のフィードバックを参考に、探究に取組もうとする生徒の皆さんが主体的に探究活動を進めていくための導入になることを目的として、次の4つの問いを設けました。

1.探究とはどういう活動か。

2.探究のプロセス、探究活動のノウハウとは何か。

3.探究によってどのような力を身につけられるか。

4.探究するとどんな良いことがあるか。

1.探究とはどういう活動か。

2.探究のプロセス、探究活動のノウハウとは何か。

3.探究によってどのような力を身につけられるか。

4.探究するとどんな良いことがあるか。

私からの話だけでなく、3で説明する「探究の方法」の一つとして、「メモの取り方」を生徒の皆さんに体験してもらいました。私の講演で「気になったこと」や「もっと知りたいと思ったこと」などのメモをとり、そのメモをもとにした3~4人のグループワークを2年生全員(約320名)で実践しました。その場で、数人からグループワークの感想を話してもらいましたが、各グループで自分の考えをアウトプットする経験をしてもらえたと考えています。

講演後のアンケートでは、「探究活動がどのような活動であるか理解できた(「よく理解できた」を含む)」や「今回の講義が探究活動に取り組む上で参考になった(「少し参考になった」を含む)」とする回答が95%以上あったことに満足しています。自由記述では、生徒の皆さんだけでなく先生方からも感想や質問をいただきました。全てのご質問にお答えできないことが残念ですが、一部を抜粋してコメントします。

講演後のアンケートでは、「探究活動がどのような活動であるか理解できた(「よく理解できた」を含む)」や「今回の講義が探究活動に取り組む上で参考になった(「少し参考になった」を含む)」とする回答が95%以上あったことに満足しています。自由記述では、生徒の皆さんだけでなく先生方からも感想や質問をいただきました。全てのご質問にお答えできないことが残念ですが、一部を抜粋してコメントします。

・アウトプットが大切であること(数名の感想)

⇒アウトプットの前にインプットがあります。探究活動以外の普段の教科の授業でもインプットしたことを(早い段階で)アウトプットすることで理解が深まり、自分の考えを整理することができます。講演後のグループワークは皆さんにアウトプットしてもらうことが目的の一つです。

・独自性を深めるには、どんな観点を持ったらいいでしょうか?

⇒独自性を深めるには、「なぜ?」と問うことから始めてください。そして、自分の「なぜ?」をアウトプット(言語化)して、他の人に話して同じ点や違う点を探してください。その結果、自分の問い(気づき)が他の人とどう違うか(独自性)が分かるようになってきます。

・自分の考え(主観)と情報(客観)の混ぜ方がわからないので知りたい!

⇒混ぜる必要はありません。情報(客観)を分析する(読んだり、聞いたり)ときに、自分が「同意した点(良いと思った点)」と「同意できない点(疑問に思った点)」に分けて整理する(色分けして線を引く、メモを取る)ことで客観と主観の関係を理解できると良いのです。

・【先生より】他の高校での実践もあわせて伺いたいと思いました。(中略)今後の取り組み方のヒントになれば嬉しいです。

⇒私はこれまで、奈良県の他の高校で生徒さんだけでなく先生方に向けても講演をしてきました。その記録を公開しています。いくつかご紹介しますので、ご覧ください。

⇒アウトプットの前にインプットがあります。探究活動以外の普段の教科の授業でもインプットしたことを(早い段階で)アウトプットすることで理解が深まり、自分の考えを整理することができます。講演後のグループワークは皆さんにアウトプットしてもらうことが目的の一つです。

・独自性を深めるには、どんな観点を持ったらいいでしょうか?

⇒独自性を深めるには、「なぜ?」と問うことから始めてください。そして、自分の「なぜ?」をアウトプット(言語化)して、他の人に話して同じ点や違う点を探してください。その結果、自分の問い(気づき)が他の人とどう違うか(独自性)が分かるようになってきます。

・自分の考え(主観)と情報(客観)の混ぜ方がわからないので知りたい!

⇒混ぜる必要はありません。情報(客観)を分析する(読んだり、聞いたり)ときに、自分が「同意した点(良いと思った点)」と「同意できない点(疑問に思った点)」に分けて整理する(色分けして線を引く、メモを取る)ことで客観と主観の関係を理解できると良いのです。

・【先生より】他の高校での実践もあわせて伺いたいと思いました。(中略)今後の取り組み方のヒントになれば嬉しいです。

⇒私はこれまで、奈良県の他の高校で生徒さんだけでなく先生方に向けても講演をしてきました。その記録を公開しています。いくつかご紹介しますので、ご覧ください。

ここで紹介する3校は、新たな探究活動を実施するための取り組みを進めておられます。特に印象的なのは、教員研修で先生方にグループワークを行ったことです。探究活動での個々の先生の悩みや疑問を共有し、他の先生の実践を共有することで、先生方ご自身が新たな手立てを見つける機会となっています。法隆寺国際高校でも、創生を担当された先生方で意見交換をすると良いと思います。

皆さんのコメントからは、新たな発見や疑問があったことが分かります。日々の生活の中で「アンテナを立て」て色々な情報を集め、「なぜ?」と問うことが探究的な学びになります。2年生では、生徒の皆さんが主体的に探究活動に取り組むことになるので、結論を急がず、じっくり取り組まれると良いと思います。なぜなら、探究で正解を見つけることは難しいからです。もしかしたら、絶対的な正解はないかもしれません。自分なりに、より望ましいと思う正解(最適解)に近づくことが探究活動だと、私は考えています。探究の成果を発表される創生発表会に向けて、皆さんが探究のプロセスを繰り返し、探究活動を深めていかれることを期待しています。