産官学連携先:(一社)KIO

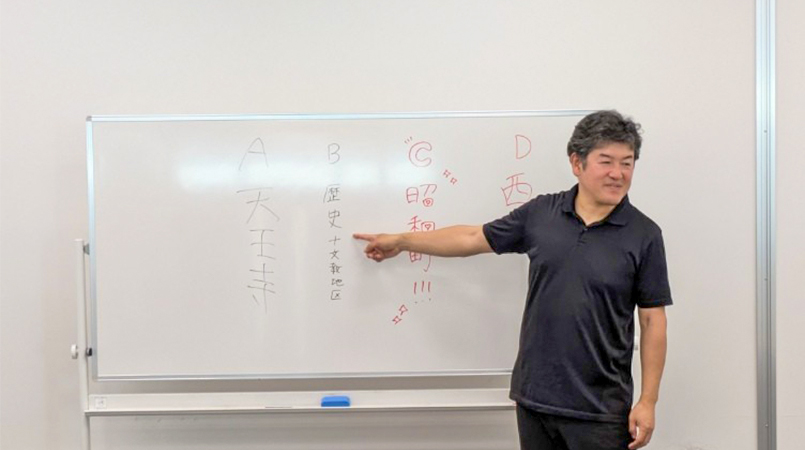

森下ゼミ4回生のキャリアゼミ活動テーマは「どうする阿倍野?」。阿倍野で生まれ、阿倍野で飲食店を経営する中立公平さんをコーディネーターに迎え、スタート回として阿倍野の歴史、現状分析、そして将来像について幅広い見地から教務深いお話を伺いました。その後、ゼミ生達は6グループに分かれ、それぞれ研究テーマと対象とするエリアを決定、年度末の報告会に向けて今日から活動開始です。

森下ゼミ4回生のキャリアゼミ活動テーマは「どうする阿倍野?」。阿倍野で生まれ、阿倍野で飲食店を経営する中立公平さんをコーディネーターに迎え、スタート回として阿倍野の歴史、現状分析、そして将来像について幅広い見地から教務深いお話を伺いました。その後、ゼミ生達は6グループに分かれ、それぞれ研究テーマと対象とするエリアを決定、年度末の報告会に向けて今日から活動開始です。

学生活動状況報告

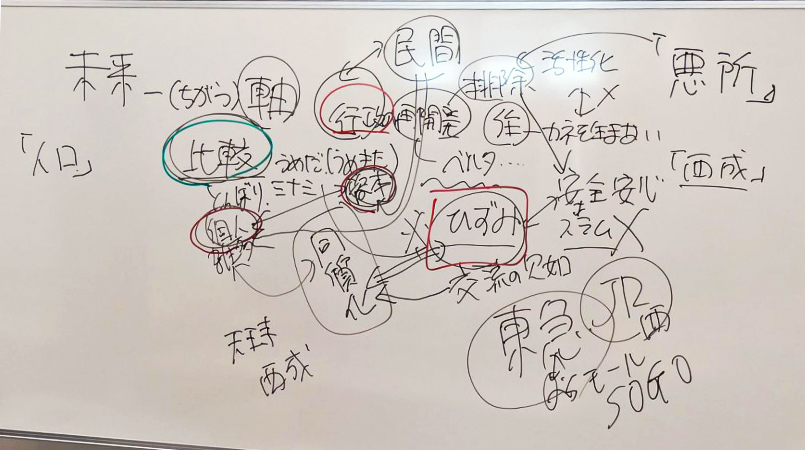

阿倍野や天王寺には、もともと賑やかで発展しているイメージを持っていたので、最初は住宅地だったと聞いてとても驚きました。今のような街になるまでに約40年という長い時間がかかっていたことを知り、都市をつくりあげることの大変さを実感しました。 特に印象的だったのは、「住宅はお金を生まない」という話です。再開発によって住宅が中心となったエリアでは、思うように人が集まらず、街としての活気が生まれなかったという点から、単に建物を増やすだけでは、街の発展にはつながらないことがよくわかりました。 また、かつての阿倍野・天王寺は治安が悪く、「危ない場所」とまで言われていたという過去にも驚きました。そうした状況を変えるために、行政が強い意志を持って再開発を進めたという背景からは、都市のあり方や、そこに暮らす人々の生活に対する行政の責任と役割について、深く考えさせられました。 今ではターミナル駅として、他の都市とつながる大きな役割を果たし、多くの人が行き交う場所になり、「てんしば」や動物園、日本庭園、美術館といった、人を惹きつける魅力的な場所も増え、どんどん街の価値が高まっているのを感じます。 今回の話を通して、都市を見るときには表面的な印象だけでなく、「そこにどんな人がいるのか」「なぜそのような街になったのか」といった背景にまで目を向けることが大切なのだと気づきました。