今年度の専門演習では、昨年度に引き続き「気候変動のもたらす諸問題の探究と市民や地域により建設された自然エネルギー発電所に関する実態調査」を研究テーマに行ってきました。8月6日(水)に岡山県の北東端の山間地域にある西粟倉村役場へ視察見学に行ってきました。その様子をご報告いたします。

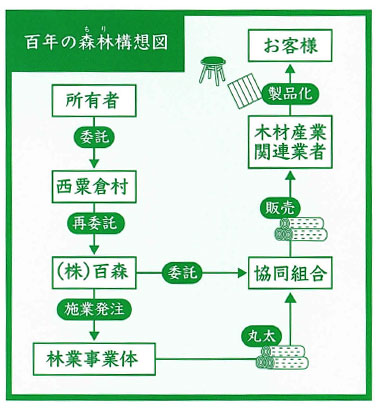

「百年の森林構想」は、西粟倉村が2008年に着想した森林づくりのビジョンです。「約50年生まで育った森林の管理をここで諦めず、村ぐるみであと50年がんばろう。そして美しい百年の森林に囲まれた上質な田舎を実現していこう」と村長が村民に呼びかけ始め、その結果として「百年の森林構想」という言葉が村内に定着していきました。

2004年、西粟倉村は合併せずに自立の道を歩むという大きな決断をしました。そして、村が村らしくあるために、森林資源を生かした「上質な田舎」を目指した地域づくりに取り組んでいます。そして心と心をつなぎ価値を生み出していく「心産業」というコンセプトで産業を生み、仕事を生み出しています(以上、西粟倉村役場産業観光課「百年の森林構想」(チラシ)より引用)。

出典)西粟倉村役場産業観光課「百年の森林構想」(チラシ)より転載

当日は産業観光課の白籏佳三さんより詳しい説明をいただきました。

岡山県西粟倉村は約1,300人の村です。白籏さんは村役場の職員として、14,5年の間、再エネ・省エネを担当してこられました。今は業務を引き継ぎ、生物の多様性、具体的には村内に生息するオオサンショウウオの産卵地を増やす取り組み「川の再生」を行っています。

岡山県の北東端に位置する西粟倉村は、交通の便が良いのが特徴です。大阪から高速道路を使い、1時間半で来ることができます。またJRでは大阪方面より特急スーパーはくとで約2時間、岡山方面からは特急スーパーいなばで1時間10分の位置にあります。

西粟倉村では、村内施設の電気の60%を水力・バイオマスという再生可能エネルギーで自給しています。政府は西粟倉村を、2022年(令和4年)4月に脱炭素先行地域に選定しました。脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向け、民生部門(家庭及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO₂の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてその他の温室効果ガスについても、2030年までに46%削減(2013年比)という政府の目標と整合する取り組みを地域特性に応じて実現する地域であり、環境省により2022年(令和4年)度より選定が開始されました。政府は全国で少なくとも100か所の脱炭素先行地域の選定を目指しており、2023年現在(令和5年)4月時点で、全国83市町村が選定されていますが、西粟倉村は最初の年度に選定されたことになります(以上、自然エネルギー市民の会様より頂いた資料を参照)。

森林の保全管理とは山に捨てられ、運び出すことができない林地残材を管理することです。森林はCO₂を吸収します。西粟倉村は面積57.97km2で、うち93%が森林(84%が杉やヒノキなどの人工林)で占められています。そのため、村内のCO₂の排出に対し、3倍の酸素を排出しており、大阪など脱炭素が難しい地域に「カーボンクレジット」とよばれる制度で取引をし、村の収入にすることができています。

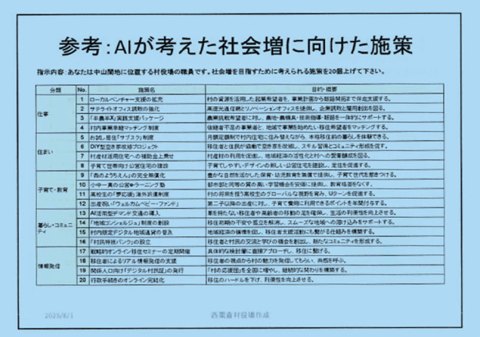

村の将来構想に関して、2040年に現在の村内の女性人口が半分になると予測されています。村内の人口を維持していくためには、20歳代、30歳代前半の人口が増える必要があります。そこでAIにどのような対策をとればよいか考えさせました。このなかに脱炭素により地域の雇用増、経済の循環の構築はありませんでした。しかし、西粟倉村の森林構想は雇用増を生み出しています。

岡山県西粟倉村は約1,300人の村です。白籏さんは村役場の職員として、14,5年の間、再エネ・省エネを担当してこられました。今は業務を引き継ぎ、生物の多様性、具体的には村内に生息するオオサンショウウオの産卵地を増やす取り組み「川の再生」を行っています。

岡山県の北東端に位置する西粟倉村は、交通の便が良いのが特徴です。大阪から高速道路を使い、1時間半で来ることができます。またJRでは大阪方面より特急スーパーはくとで約2時間、岡山方面からは特急スーパーいなばで1時間10分の位置にあります。

西粟倉村では、村内施設の電気の60%を水力・バイオマスという再生可能エネルギーで自給しています。政府は西粟倉村を、2022年(令和4年)4月に脱炭素先行地域に選定しました。脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向け、民生部門(家庭及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO₂の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてその他の温室効果ガスについても、2030年までに46%削減(2013年比)という政府の目標と整合する取り組みを地域特性に応じて実現する地域であり、環境省により2022年(令和4年)度より選定が開始されました。政府は全国で少なくとも100か所の脱炭素先行地域の選定を目指しており、2023年現在(令和5年)4月時点で、全国83市町村が選定されていますが、西粟倉村は最初の年度に選定されたことになります(以上、自然エネルギー市民の会様より頂いた資料を参照)。

森林の保全管理とは山に捨てられ、運び出すことができない林地残材を管理することです。森林はCO₂を吸収します。西粟倉村は面積57.97km2で、うち93%が森林(84%が杉やヒノキなどの人工林)で占められています。そのため、村内のCO₂の排出に対し、3倍の酸素を排出しており、大阪など脱炭素が難しい地域に「カーボンクレジット」とよばれる制度で取引をし、村の収入にすることができています。

村の将来構想に関して、2040年に現在の村内の女性人口が半分になると予測されています。村内の人口を維持していくためには、20歳代、30歳代前半の人口が増える必要があります。そこでAIにどのような対策をとればよいか考えさせました。このなかに脱炭素により地域の雇用増、経済の循環の構築はありませんでした。しかし、西粟倉村の森林構想は雇用増を生み出しています。

出典)当日配布資料)「百年の森林事業と地域脱炭素の取組」より転載

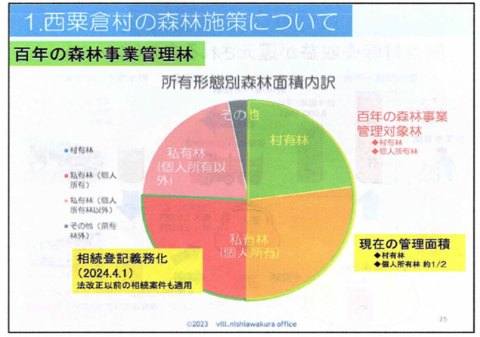

西粟倉村のプロジェクトのメインは森事業です。敗戦から20~30年の間に多くの植林が村内でなされました。個人や村の森の整備に村は当たっています。村は森を個人から預かり、間伐を行っています。1000本を植林する場合には、約700本は間伐する必要があります。

現在の村の管理面積は村有林・個人所有林あわせて約1/2になります。個人所有林のうち、相続者がはっきりしていない森林を間伐することはできませんので、村が管理し保全を担う森林の割合を増やしていくことが課題となっています。

間伐材は森林事業体に施業発注し、丸太として保管されます。(株)百森(森林の集約化と森林経営管理・木材の販売と収益分配)が協同組合に委託し、丸太を木材産業関連業者に販売します。また一部は、西粟倉村のふるさと返礼品としてヒノキを使った椅子として加工されます。また原木として販売が不可能なものは2次製品にしたり、熱として利用されます。移住や村内での起業を行うローカルベンチャーの力を採用する地域づくりに取り組んでいます。その結果、40社のベンチャー企業が起業されました。

出典)当日配布資料)「百年の森林事業と地域脱炭素の取組」より転載

出典)当日配布資料)「百年の森林事業と地域脱炭素の取組」より転載

こうした社会増の取組みにより子どもが1学年15人まで増えました。しかし、現在は10人になっています。そこで同級生を増やしたいと村では考えています。

林地残材の収益とその分配について話がありました。販売される木材の太さは直径50㎝とし、4mの長さで裁断します。1m3の体積になります。この木材の生産に12,000円がかかり、9,000円で販売しています。3,000円の赤字となります。しかし、森林環境剰余税1,000円でこの赤字を補填しています。このように、国民からもらった税金が水力発電や森林管理による再生可能エネルギーの生産に役立っています。そして雇用の面で、西粟倉村へのIターンを生み出しています。

出典)当日配布資料)「百年の森林事業と地域脱炭素の取組」より転載

脱炭素社会への取組みについて、村としては国産のエネルギーにすべきと考えています。たとえば、EV補助金についても、外国製の車にではなく、国産車にこそ支援すべきと考えています。

村の再生可能エネルギーから得られる収入についての話もありました。水力からは1億1,500万円の収入があります。またバイオマスは年に3000本の残材を燃料として利用しています。

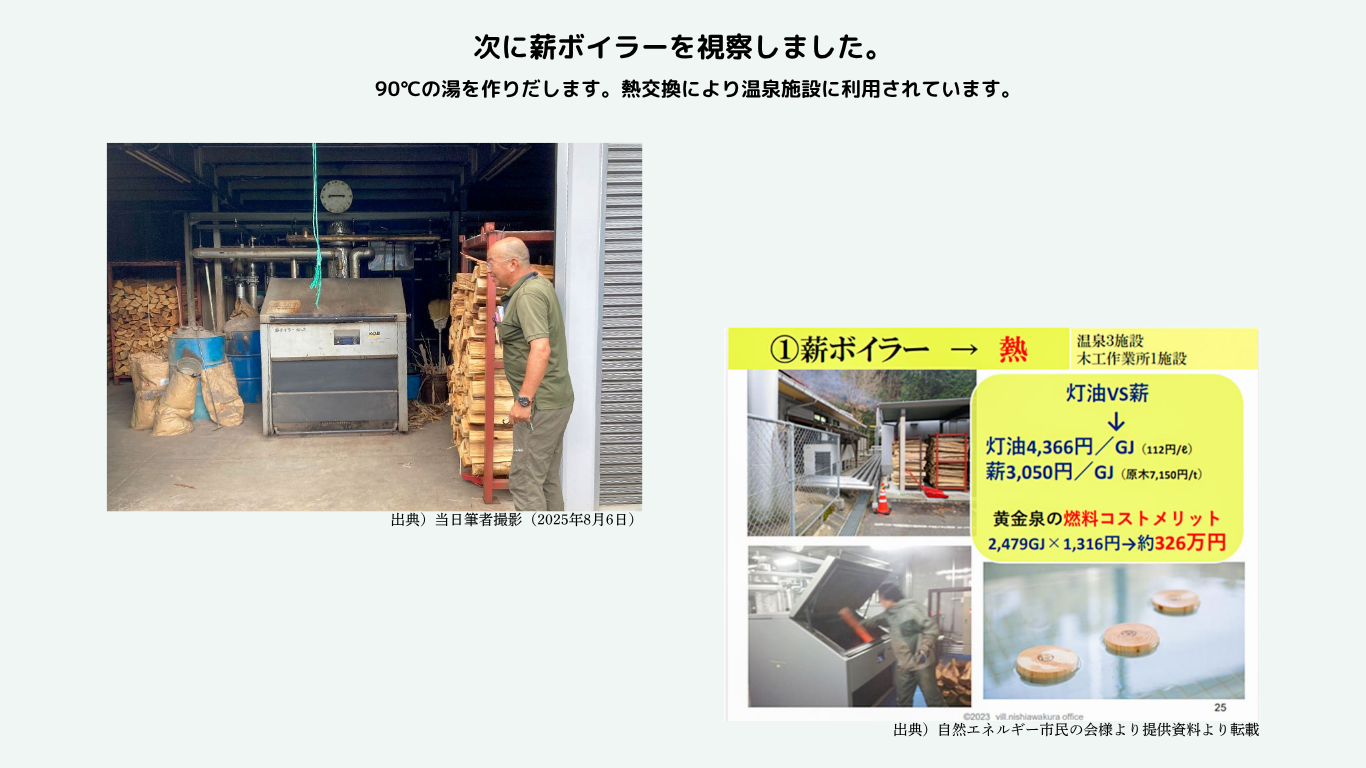

薪ボイラーに原木約1,000m3、木質チップボイラーの利用に原木約1,000m3、小型ガス化発電に原木約1,000m3、木くず焚ボイラーには樹皮・端材を利用しています。それぞれ、温泉加温施設、公共施設の暖房・給湯、公共施設の自家消費または災害時の自立電源、チップ燃料乾燥が用途となっています。

また家庭には太陽熱温水器を推奨し補助を実施しています。このことにより、2030年にカーボンゼロを実現することを目指しています。

現在、田んぼに併設されたビオトープにトンボやタガメがくるための整備を進めています。中山間地の水田は冷水であること、太陽が十分に届かないこと、獣害(鹿など)があることから、放棄水田があります。全国のコメの作付けはそのような個所から放棄される傾向にあります。コメの自給率を高めていく必要があります。

西粟倉村を含む全国の田舎にとって川と森林は水力とバイオマスにより電気を作るうえでありがたい存在です。水力は安定して発電でき、田舎に収入を生み出します。また、バイオマスは雇用を生み出す力があります。太陽光は日中の発電に偏りがでて、消費できないで余るという課題があります。風力発電は太陽光発電とともに外資系企業がその製造を今やになっているという課題があります。太陽光発電や風力発電の設備も国産化をすすめることが望ましいことが語られました。

レクチャーの後、実際に村の施設の一部を視察しました。

レクチャーの後、実際に村の施設の一部を視察しました。

下の図は西粟倉村の発電関連施設を示しています。

出典)当日配布資料)「百年の森林事業と地域脱炭素の取組」より転載

まずは、水力発電所(みおり)を視察しました。140~150軒分の家庭の電気を作り出します。管理は5人が当番制で行っており、給与形態は時給制とのことでした。約1km、落差約70mのパイプ管を敷設し発電しています。年間5,000万円の村の収入になるとのことでした。

最後に保管された原木を持ち上げ、チップに加工するドラムチッパーと呼ばれる木材加工機械を視察しました。この機械は、部品ごとに製造する会社が異なっており、イタリアやオーストリアの企業が製造する機械を使用しているとのことです。これからより日本国内の森林保全管理が進み、バイオマス利用が進むことで国産機を使用できることを期待したいと述べられました。

出典)当日筆者撮影(2025年8月6日)

注)ドラムチッパーと思われる写真。緑の部分はPezzolato(イタリア製、https://chippers.pezzolato.it/categoria-macchine/cippatori)、赤の部分は、PALFINGER(オーストリア製、https://www.palfinger.com/ja-jp/products/epsilon )、先端部分はFerrari(イタリア製)とのことである。全体はViessmann(旧オーストリア、現在はドイツ)が扱っている。

以上がキャリアゼミの中間報告となります。

学生活動報告

西粟倉村に行って感じたことは、まず自然の美しさと人々の温かさでした。村全体が豊かな森林に囲まれ、空気が澄んでいて、日常の喧騒から離れて心が落ち着く場所でした。都会ではなかなか感じることができない、ゆったりとした時間の流れがとても印象的でした。西粟倉村では百年の森林構想という取り組みを進めており、地域の森林を守りながら、木材を活かしたまちづくりや企業誘致、移住支援などが行われていました。実際にその活動を知ることで、自然資源を活かした持続可能な地域づくりの大切さを強く感じました。村の人たちが自分たちの暮らしや地域に誇りを持ち、協力しながら未来をつくろうとしている姿が印象的でした。西粟倉村は小さな村ですが、地域が一つになって前向きに取り組む力を感じ、私自身も地域の価値を活かすことの大切さを学ぶ貴重な経験になりました。

流通学部3年 河村 晋作

西粟倉村を視察して、地域が抱える課題とその解決への努力を肌で感じることができました。戦後に植えられた人工林が手入れ不足のまま放置され、山の環境が悪化している現状を見て、森林の再生には長い時間と人の手が必要だと実感しました。一方で、村が「100年の森構想」を掲げ、木材を家具や燃料に加工して付加価値を生み出している取り組みはとても印象的でした。また、森林バイオマスを活用したエネルギー供給や、小水力・太陽光発電による脱炭素の実践など、自然と共生する持続可能な地域づくりが進んでいました。人口減少や所有者不明土地といった課題もあるが、村全体で「雇用・経済循環・脱炭素」を目指す姿勢に強い希望を感じました。地域資源を活かしながら未来を切り開こうとする西粟倉村の姿勢は、地方創生の理想的なモデルだと思いました。

流通学部3年 水上 将秀

謝辞

今回の視察に当り、自然エネルギー市民の会の事務局の皆さまには、手続きの面で大変お世話になりましたこと、御礼申し上げます。

また、当日のレクチャーを担当して下さった白籏佳三様には、詳しい説明を頂戴し、深く御礼申し上げます。

また、当日のレクチャーを担当して下さった白籏佳三様には、詳しい説明を頂戴し、深く御礼申し上げます。