デジタル・エコノミー論(経営学部 千島 智伸 准教授 担当 ) で、Doctornow (ドクター・ナウ)株式会社・日本法人 代表取締役のLee Jue(李ジュイ) 様より、オンライン診療と薬配達市場の未来についてご講演を頂きました。オンライン診療とは スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って自宅にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。

Doctornow(ドクター・ナウ)は、韓国発のオンライン診療+薬配達に特化したスタートアップで、韓国国内で累計利用150万件を突破し、すでに2023年にCESの“Digital Health”ジャンルInnovation Awardを受賞しています。2024年2月に日本進出を果たし、現在は東京都内でオンライン診療、薬剤師によるオンライン服薬指導、最短30分での薬配達までサービス提供可能な体制を整えています。海外のスタートアップ企業としても最近マスコミなどにも取り上げられている注目の企業に今回はご登壇いただきました。

Doctornow(ドクター・ナウ)は、韓国発のオンライン診療+薬配達に特化したスタートアップで、韓国国内で累計利用150万件を突破し、すでに2023年にCESの“Digital Health”ジャンルInnovation Awardを受賞しています。2024年2月に日本進出を果たし、現在は東京都内でオンライン診療、薬剤師によるオンライン服薬指導、最短30分での薬配達までサービス提供可能な体制を整えています。海外のスタートアップ企業としても最近マスコミなどにも取り上げられている注目の企業に今回はご登壇いただきました。

-

Doctornow Japan CEO Lee Jue 様

オンライン診療について、あらためて起きていることを整理すると

- オンライン診療

- スマホアプリを使った予約・診察の方法

・利用者はアプリで診察予約し、医師とビデオ通話による相談が可能。

待ち時間不要で、場所も問わず受診できる利便性が魅力。 - 電子処方+服薬指導

- 処方は全て電子で完結する

・診察後、電子処方箋を発行し患者にはID通知。専門薬剤師がオンラインで服薬指導できる流れで、対面診療同様の安全性を担保する。

- API経由のサービス

- 他企業・行政・アプリとAPIやSDKを通じて連携

・医療系アプリとの連携や、自治体の在宅ケアプラットフォーム

膨大な診療データ・健康履歴・服薬データを蓄積すればするほど、他社が模倣しづらい競争優位性が見えてきます。

この場合は、 APIを使って外部のソフトウェアやプログラムなどのデータを連携させることによって機能を拡張させること

※ API(Application Programming Interface) とは、システム連携やサービス開発を効率化する重要な技術のこと

今回の講義は、自治体・医療機関との提携、在宅医療や介護との接続など「拡張の可能性」がオンライン診療と薬配達市場における重要なポイントだったと思います。今後の展望としては、在宅・高齢者を想定したサービスケアとの統合が挙げられ、そのためにはサービスを利用する側の理解や信頼感をどう高めるかという点を学生との質疑応答の時間からも確認できました。

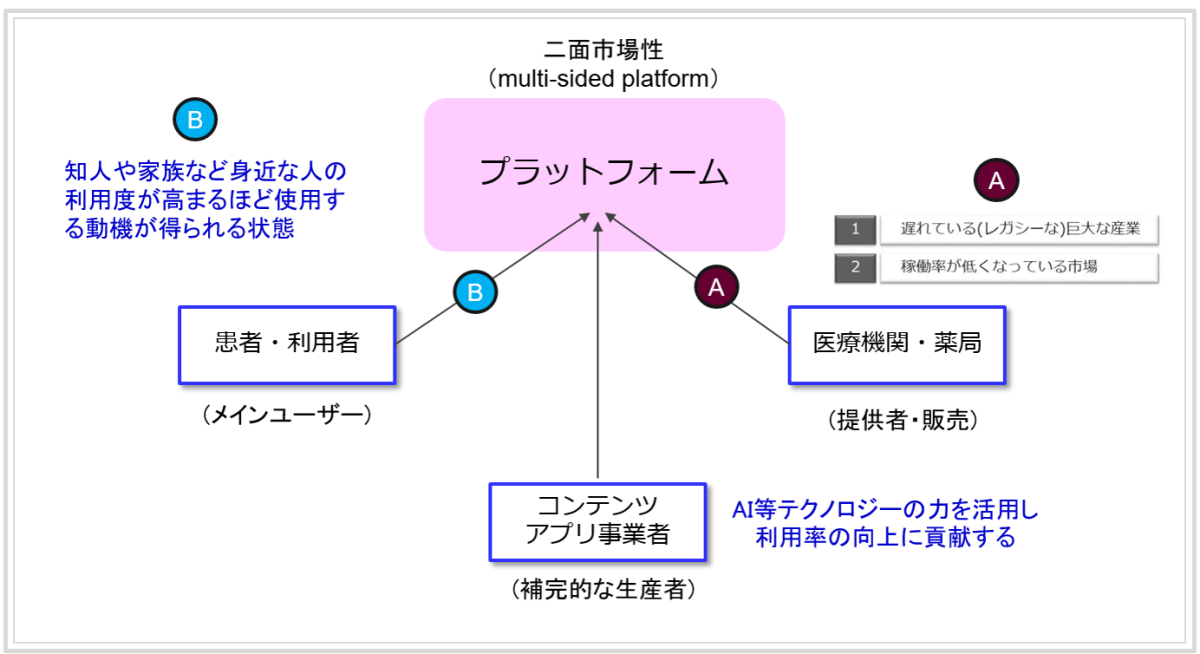

AI医療が「プラットフォームビジネス」として位置づけられる理由は利用者側(患者)と提供者側(医療機関・薬局など)二面市場性(multi-sided platform)を備えていることが挙げられます。双方が参加することで価値が増す「ネットワーク効果」の創出を意図したもので、参加者が増えるほど診療実績が増え、診断精度が向上しAI学習も促進されるという正のスパイラルが今後どのように進むのか、こうしたことを意識することができた貴重な機会でした。