標津町の漁師の方々や高校生とも交流しました

国際観光学科の学生有志6名は8月5~7日の3日間、北海道標津町(しべつちょう)で日本遺産を活用した観光振興にかかる現地調査を行いました。その後、夏休み期間中に現地調査の成果をまとめ、9月27日に標津町を再訪し、「標津水産教育イベント事例報告研究発表会」にて成果を発表しました。

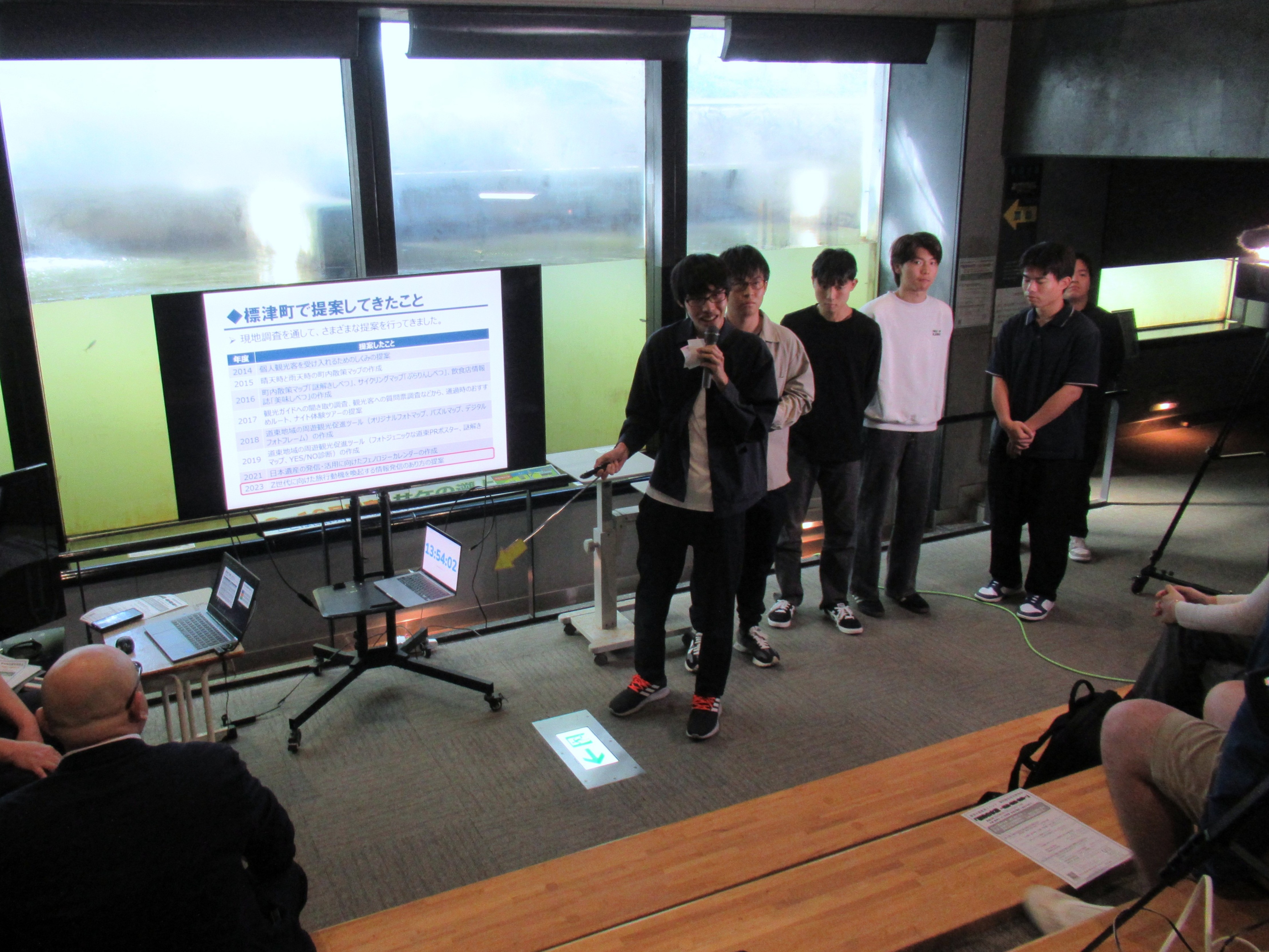

私たちは前日になっても発表内容がまとまらず、宿で遅くまで話し合いを続けました。その結果、何とか取りまとめることができ、当日朝から発表練習を行いました。そして、事例報告研究発表会では、日本遺産ツアーの改善点を伝えたほか、鮭が獲れない今の時期こそ日本遺産の意義を振り返ることが大切であることを伝えました。

当日の発表会では、私たちだけでなく、標津サーモン科学館の市村館長や日本遺産「「鮭の聖地」の物語」の作成にかかわった小野さまのほか、標津町役場や標津町漁業協同組合、標津町の若手漁師のグループ「波心会」、標津高校の高校生による発表なども行われました。発表会終了後には発表者による懇親会が開かれ、学生も地域の方々や高校生と交流を深めていました。そして、翌日に開催された「しべつあきあじまつり」には前日の報告会で発表した標津高校の生徒も出店しており、私たちも町民の方々とともに祭りを楽しみました。以下で、参加した学生が今回の成果発表の様子を報告します。

今回のフィールドワークの実施にあたっては、南知床標津町観光協会の清野さまや波心会代表の林さまをはじめ、標津町の皆さまには大変お世話になりました。学生に多くの学びや交流の機会を与えてくださったことに対し、心より感謝申し上げます。(森重昌之)

【付記】本事業は、本学の社会連携事業および日本財団2025年度「海と日本PROJECT」助成事業の支援を受けて実施しました。

私たちは前日になっても発表内容がまとまらず、宿で遅くまで話し合いを続けました。その結果、何とか取りまとめることができ、当日朝から発表練習を行いました。そして、事例報告研究発表会では、日本遺産ツアーの改善点を伝えたほか、鮭が獲れない今の時期こそ日本遺産の意義を振り返ることが大切であることを伝えました。

当日の発表会では、私たちだけでなく、標津サーモン科学館の市村館長や日本遺産「「鮭の聖地」の物語」の作成にかかわった小野さまのほか、標津町役場や標津町漁業協同組合、標津町の若手漁師のグループ「波心会」、標津高校の高校生による発表なども行われました。発表会終了後には発表者による懇親会が開かれ、学生も地域の方々や高校生と交流を深めていました。そして、翌日に開催された「しべつあきあじまつり」には前日の報告会で発表した標津高校の生徒も出店しており、私たちも町民の方々とともに祭りを楽しみました。以下で、参加した学生が今回の成果発表の様子を報告します。

今回のフィールドワークの実施にあたっては、南知床標津町観光協会の清野さまや波心会代表の林さまをはじめ、標津町の皆さまには大変お世話になりました。学生に多くの学びや交流の機会を与えてくださったことに対し、心より感謝申し上げます。(森重昌之)

【付記】本事業は、本学の社会連携事業および日本財団2025年度「海と日本PROJECT」助成事業の支援を受けて実施しました。

当日の様子

-

宿での発表練習の様子

-

報告会で成果を発表するメンバー

-

報告会で成果を発表するメンバー

-

報告会後の懇親会の様子

-

しべつあきあじまつりの様子

-

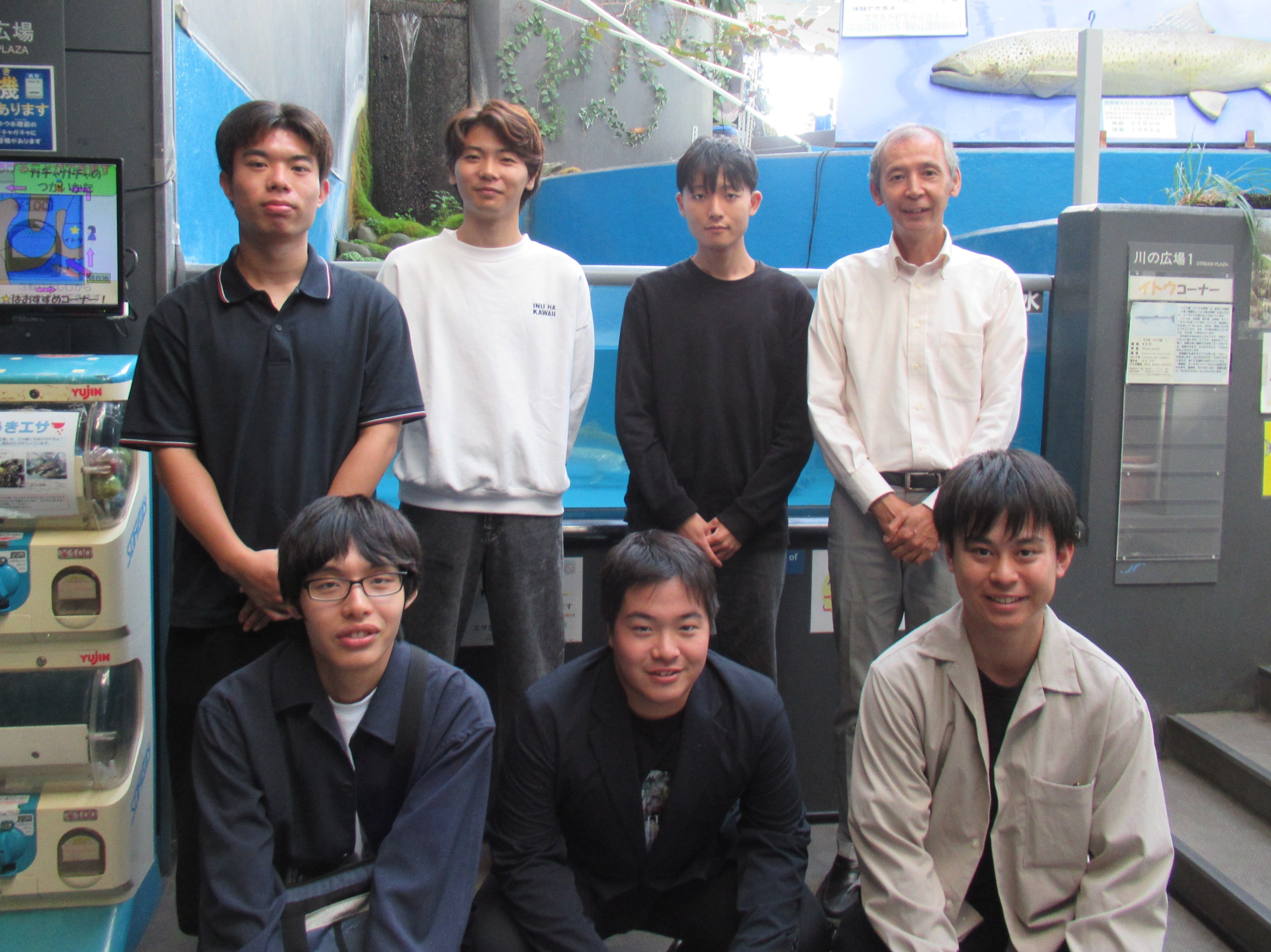

今回のプロジェクトに参加したメンバー

※関連記事

参加した学生の報告

北海道標津町の未来を考える

国際観光学科3年 數野伊織

私たちは、9月27日に北海道標津町の標津サーモン科学館で「日本遺産を活用したツアーの改善案と新たな展開可能性」についての発表を行いました。例年、現地調査の成果発表を冬に行われますが、今回は発表の翌日に開催される「しべつあきあじまつり」に合わせて行われました。

今回の調査の目的は、日本遺産そのものの知名度が低い状態では、標津町の日本遺産の魅力は伝わらないのではないか、そこで日本遺産ではなく、鮭にこだわった取り組みに注力し、そこから「鮭の聖地」や日本遺産の奥の深さを伝えてはどうだろうかというテーマを持って行いました。発表までの準備として、8月5~7日に標津町で現地調査を行いました。事前調査では、日本遺産「「鮭の聖地」の物語」の理解を深めました。また、標津町にとって日本遺産はどのようなかかわりがあるのかなど、学生間で話し合いました。現地調査では、標津サーモン科学館で鮭の生態を学び、街歩き、ポー川史跡公園でのカヌー体験、史跡巡りなどを行いました。さらに、漁師の方に教わりながら鮭を捌き、その鮭を使って自分たちでチャンチャン焼きをつくるなど、日本遺産「「鮭の聖地」の物語」を活用したガイドツアーに参加し、標津町の方々がこれまで鮭と歩んできた「物語」に触れる貴重な体験ができました。

現地調査後は、各自が参加したツアーについて、それぞれ気づいたことや考えたことを発表に向けて共有し、まとめました。その中で、「今後標津町で鮭が獲れなくなってしまったらどうするのか」、「鮭にこだわらない観光を見つけてみてはどうか」など、さまざまな意見がありました。これらの意見の中から、「今まで標津町は、鮭の不漁時に人びとがいかに生き残ってきた歴史がある。鮭が不漁の今こそ、過去に学ぶ時ではないか。また、それを観光客に伝えることが大事ではないか。「「鮭の聖地」の物語」は、今までもこれからも標津町の方々や標津町に訪れる観光客にとっても貴重な財産になるのではないか」とまとめることができました。

発表当日は、阪南大学と標津町の過去10年にわたる交流、2年前の調査内容や成果、今回のツアーの感想と気づいたこと、そして今後の標津町の観光振興の可能性について語りかけることができました。他大学の先生や町役場、漁業協同組合、地元の高校生など、標津町にかかわる方々の発表もあり、多様な視点から標津町に対する考えを知ることができました。

発表後には懇親会が行われ、一流シェフが朝獲れた魚を捌くところを間近で見ることができ、貴重な機会になりました。また、地元の高校生と交流することで、同世代との違いや共通点、生活の違いを知る良い機会になりました。また、地元の波心会の漁師の方々とも話すことができ、有意義な時間を過ごすことができました。

発表の翌日に訪れた「しべつあきあじまつり」では、イクラ丼と標津産牛乳の無料配布や標津高校の模擬店などがあり、地元の方々をはじめ、多くの人びとで賑わっており、標津町を肌で触れることができました。

私は、今回初めて北海道の道東に訪れました。見るものすべてが新鮮で、札幌や小樽では見ることができない景色が多くあり、北海道らしさを肌で感じることができました。また、調査を通して初めて相手に対して提案する立場になりました。ただ根拠もなく提案するのは簡単ですが、論理的に考え、かつ根拠も交えて提案することの難しさを実感しました。今回の調査にかかわっていただいた標津町の方々、波心会の皆さま、観光協会の皆さまのご協力のおかげで、調査の全日程を無事に遂行することができました。感謝申し上げます。ありがとうございました。

今回の調査の目的は、日本遺産そのものの知名度が低い状態では、標津町の日本遺産の魅力は伝わらないのではないか、そこで日本遺産ではなく、鮭にこだわった取り組みに注力し、そこから「鮭の聖地」や日本遺産の奥の深さを伝えてはどうだろうかというテーマを持って行いました。発表までの準備として、8月5~7日に標津町で現地調査を行いました。事前調査では、日本遺産「「鮭の聖地」の物語」の理解を深めました。また、標津町にとって日本遺産はどのようなかかわりがあるのかなど、学生間で話し合いました。現地調査では、標津サーモン科学館で鮭の生態を学び、街歩き、ポー川史跡公園でのカヌー体験、史跡巡りなどを行いました。さらに、漁師の方に教わりながら鮭を捌き、その鮭を使って自分たちでチャンチャン焼きをつくるなど、日本遺産「「鮭の聖地」の物語」を活用したガイドツアーに参加し、標津町の方々がこれまで鮭と歩んできた「物語」に触れる貴重な体験ができました。

現地調査後は、各自が参加したツアーについて、それぞれ気づいたことや考えたことを発表に向けて共有し、まとめました。その中で、「今後標津町で鮭が獲れなくなってしまったらどうするのか」、「鮭にこだわらない観光を見つけてみてはどうか」など、さまざまな意見がありました。これらの意見の中から、「今まで標津町は、鮭の不漁時に人びとがいかに生き残ってきた歴史がある。鮭が不漁の今こそ、過去に学ぶ時ではないか。また、それを観光客に伝えることが大事ではないか。「「鮭の聖地」の物語」は、今までもこれからも標津町の方々や標津町に訪れる観光客にとっても貴重な財産になるのではないか」とまとめることができました。

発表当日は、阪南大学と標津町の過去10年にわたる交流、2年前の調査内容や成果、今回のツアーの感想と気づいたこと、そして今後の標津町の観光振興の可能性について語りかけることができました。他大学の先生や町役場、漁業協同組合、地元の高校生など、標津町にかかわる方々の発表もあり、多様な視点から標津町に対する考えを知ることができました。

発表後には懇親会が行われ、一流シェフが朝獲れた魚を捌くところを間近で見ることができ、貴重な機会になりました。また、地元の高校生と交流することで、同世代との違いや共通点、生活の違いを知る良い機会になりました。また、地元の波心会の漁師の方々とも話すことができ、有意義な時間を過ごすことができました。

発表の翌日に訪れた「しべつあきあじまつり」では、イクラ丼と標津産牛乳の無料配布や標津高校の模擬店などがあり、地元の方々をはじめ、多くの人びとで賑わっており、標津町を肌で触れることができました。

私は、今回初めて北海道の道東に訪れました。見るものすべてが新鮮で、札幌や小樽では見ることができない景色が多くあり、北海道らしさを肌で感じることができました。また、調査を通して初めて相手に対して提案する立場になりました。ただ根拠もなく提案するのは簡単ですが、論理的に考え、かつ根拠も交えて提案することの難しさを実感しました。今回の調査にかかわっていただいた標津町の方々、波心会の皆さま、観光協会の皆さまのご協力のおかげで、調査の全日程を無事に遂行することができました。感謝申し上げます。ありがとうございました。

「鮭の聖地」~標津町にとって大切なもの~

国際観光学科3年 大賀結太

私は標津町プロジェクトへの参加が2回目ですが、今回のフィールドワークを通して、これからの「鮭の聖地」について考えることができ、観光まちづくりの難しさを感じました。

今回のフィールドワークでは、標津サーモン科学館での標津水産教育イベントの事例報告研究発表会に参加しました。前日にはプレゼンテーションの資料の準備と、これからの標津町の観光振興について考えました。しかし、これからの標津町の観光振興について考えましたが、なかなか答えが思い浮かばないことが多々ありました。先生も含め、その答えを全員で見つけることができ、前日に無事プレゼンテーションの資料を完成させることができました。翌朝には、リハーサルを行い、伝えたい要点や自身が感じたことなどを話す練習を行いました。そして、迎えた本番では緊張しましたが、楽しくプレゼンテーションを行うことができました。しかし、反省点として、今回プレゼンテーションで話す練習時間が短かったこともあり、悔いが残る形となりました。しかし、これも良い経験だと思い、次のプレゼンテーションで活かしたいと考えています。今回のプレゼンテーションを通して、標津町にとって「鮭」はとても大切で貴重な資源であり、これからも標津町の鮭を大切にしてほしい私は願っています。

標津サーモン科学館での標津水産教育イベントの事例報告研究発表会が終わった後、標津サーモンプラザで標津高校の生徒の皆さんや波心会の漁師さんと一緒に懇親会に参加しました。その時には、イベントで登壇したシェフがカレイと鮭を捌く様子を見て、綺麗に捌く凄さとシェフの腕前を見ることができました。捌かれたカレイと鮭はその後、波心会のメンバーが骨抜きや細かく魚を捌いていました。その後、細かく捌かれたカレイと鮭はフィッシュ・アンド・チップスに変わり、今回イベントに参加した方々と一緒に交流しながらいただきました。新鮮な魚で、とても美味しく食べることができました。懇親会で漁師さんや標津高校の生徒の皆さんと話すことができ、地元住民との交流によってまた私自身もプライベートで標津町に行きたいと思えるようになりました。

前回の現地調査と今回のイベントでの成果発表を通して、地元住民と交流することができ、より標津町のことを知ることができ、さらに標津町が好きになりました。南知床標津町観光協会、波心会、標津高校の皆さまにはこの場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

今回のフィールドワークでは、標津サーモン科学館での標津水産教育イベントの事例報告研究発表会に参加しました。前日にはプレゼンテーションの資料の準備と、これからの標津町の観光振興について考えました。しかし、これからの標津町の観光振興について考えましたが、なかなか答えが思い浮かばないことが多々ありました。先生も含め、その答えを全員で見つけることができ、前日に無事プレゼンテーションの資料を完成させることができました。翌朝には、リハーサルを行い、伝えたい要点や自身が感じたことなどを話す練習を行いました。そして、迎えた本番では緊張しましたが、楽しくプレゼンテーションを行うことができました。しかし、反省点として、今回プレゼンテーションで話す練習時間が短かったこともあり、悔いが残る形となりました。しかし、これも良い経験だと思い、次のプレゼンテーションで活かしたいと考えています。今回のプレゼンテーションを通して、標津町にとって「鮭」はとても大切で貴重な資源であり、これからも標津町の鮭を大切にしてほしい私は願っています。

標津サーモン科学館での標津水産教育イベントの事例報告研究発表会が終わった後、標津サーモンプラザで標津高校の生徒の皆さんや波心会の漁師さんと一緒に懇親会に参加しました。その時には、イベントで登壇したシェフがカレイと鮭を捌く様子を見て、綺麗に捌く凄さとシェフの腕前を見ることができました。捌かれたカレイと鮭はその後、波心会のメンバーが骨抜きや細かく魚を捌いていました。その後、細かく捌かれたカレイと鮭はフィッシュ・アンド・チップスに変わり、今回イベントに参加した方々と一緒に交流しながらいただきました。新鮮な魚で、とても美味しく食べることができました。懇親会で漁師さんや標津高校の生徒の皆さんと話すことができ、地元住民との交流によってまた私自身もプライベートで標津町に行きたいと思えるようになりました。

前回の現地調査と今回のイベントでの成果発表を通して、地元住民と交流することができ、より標津町のことを知ることができ、さらに標津町が好きになりました。南知床標津町観光協会、波心会、標津高校の皆さまにはこの場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

知らない町から大切な町へ 標津町で学んだ鮭と日本遺産の物語

国際観光学科2年 山本晃生

私たちは標津町プロジェクトに参加し、北海道標津町で鮭の聖地と日本遺産について現地調査と発表を行いました。このプロジェクトには学生が6名参加して、2025年4月からミーティングを始め、日本遺産と標津町について勉強し、現地調査の内容や目的を考えました。調査の内容として、日本遺産である事実があまり知られていない問題と、日本遺産を目当てに標津町を訪れる人は少ないのではないか、観光客に来てもらうためには標津町の名産品である鮭をもっとアピールするべきではないか、それを日本遺産とどのように結びつけられるのかを課題としました。

8月5〜7日の3日間、北海道標津町で現地調査を実施しました。現地調査の内容は私たちが計画したものではなく、南知床標津町観光協会の方々が準備してくださった日本遺産活用ツアーの改善点の調査になりました。ツアーの内容は、まず標津サーモン科学館に行き、鮭の生態やアイヌ民族と鮭の歩みを知りました。次に、まちあるきをして日本遺産にかかわる標津神社や旧根室標津駅転車台を訪れました。その後、ポー川自然史跡公園を訪れ、井南会長のガイドを受けて、アイヌの人びとが暮らしていた史跡を見学して、ポー川でカヌー体験をしました。最後に、波心会でシロザケを捌く魚捌き体験を実施し、捌いた鮭を使ってちゃんちゃん焼きをつくりました。ツアーの後アンケートに答え、今回のツアーの振り返りを行い、現地調査を終了しました。

大阪に戻ってからミーティングを実施し、今回の調査をどのように標津町に提案するか話し合いました。今回の現地調査は、観光協会の方々が用意してくださった内容であったため、前年度の提案内容に加え、今回のツアーの良かった点と気になった点をまとめ、標津町の方々と共有するような発表が良いと考えました。発表に向けて分担して資料作成に取りかかかり、気になった点をあげていきました。サーモン科学館ではメインの魚展示に気を取られ、日本遺産のエキシビジョンルームに立ち寄る人が少なく、そのまま国後島が見える展望塔に行ってしまうこと、まちあるきと転車台では解説や地元の方との交流、当時の様子がわかる展示物があると良いこと、ポー川自然史跡公園とカヌー体験では井南会長のガイドスキルをどのように継承していくのか、魚捌き体験とちゃんちゃん焼き体験では魚の捌き方がわかるようなアイテムがあれば良いのではないか、調理場所や道具、サポート体制はどのように整えるのかといった点をまとめていきました。

資料が完成し、発表のため、9月26〜28日に再び北海道標津町を訪れました。しかし、今後の観光振興に向けての最後のまとめが仕上がらない状態で、発表の前日を迎えてしまいました。発表前日の打ち合わせの時に、鮭の漁獲量が年々減っているなか、もし鮭が獲れなくなってしまったら、標津町は日本遺産の町としてこれからどうしていけば良いのだろうかという議論になりました。私たちはこのツアーを体験したことで標津町を知り、他人事ではなく、愛着を持って標津町の現状を考えるようになりました。もし鮭が獲れなくなっても、「獲れない現状」や「どうすれば良いか」ということを観光客にも伝えることが大事ではないか、観光客も私たちが感じたように、町の現状と向き合ってもらえるのではないか、「「鮭の聖地」の物語」は標津町にとっても、私たちにとっても貴重な財産であり、人びとが海や魚にどのように向き合ってきたかという物語をこれからも大切にしてほしいという結論に至りました。

発表当日、標津サーモン科学館で行われた標津水産教育イベント事例報告研究発表会で発表しました。発表では要点を欠かさずに話すこと、ツアーの体験談をスライドに付け加えて話すことを意識しました。

発表を終え、標津高校や関係者の方々との懇親会に参加し、そこでは波心会の皆さまと石井シェフがフィッシュ&チップスをつくってくださいました。とても美味しくいただき、懇親会は意見交流の場を楽しく過ごし、皆さんの考えや標津町の未来について話すことができました。最後に、翌日のしべつあきあじまつりでは、祭りで賑わう標津町の姿と、町の魅力を伝える標津町の方々を目にしました。

今回のプロジェクトで特に印象に残ったことは、最初は標津町についてほとんど知りませんでしたが、現地調査やツアーの参加を通して、町の歴史や文化を学び、現状に触れることで課題について親身になって受け止められるようになりました。特に、標津町の方々が真剣に町の未来を考えている姿に接し、標津町の課題や可能性について真剣に考えるようになったことが大きな気づきになりました。また、苦手な発表や資料づくりに挑戦することで、自分自身が成長できる良い機会になりました。

8月5〜7日の3日間、北海道標津町で現地調査を実施しました。現地調査の内容は私たちが計画したものではなく、南知床標津町観光協会の方々が準備してくださった日本遺産活用ツアーの改善点の調査になりました。ツアーの内容は、まず標津サーモン科学館に行き、鮭の生態やアイヌ民族と鮭の歩みを知りました。次に、まちあるきをして日本遺産にかかわる標津神社や旧根室標津駅転車台を訪れました。その後、ポー川自然史跡公園を訪れ、井南会長のガイドを受けて、アイヌの人びとが暮らしていた史跡を見学して、ポー川でカヌー体験をしました。最後に、波心会でシロザケを捌く魚捌き体験を実施し、捌いた鮭を使ってちゃんちゃん焼きをつくりました。ツアーの後アンケートに答え、今回のツアーの振り返りを行い、現地調査を終了しました。

大阪に戻ってからミーティングを実施し、今回の調査をどのように標津町に提案するか話し合いました。今回の現地調査は、観光協会の方々が用意してくださった内容であったため、前年度の提案内容に加え、今回のツアーの良かった点と気になった点をまとめ、標津町の方々と共有するような発表が良いと考えました。発表に向けて分担して資料作成に取りかかかり、気になった点をあげていきました。サーモン科学館ではメインの魚展示に気を取られ、日本遺産のエキシビジョンルームに立ち寄る人が少なく、そのまま国後島が見える展望塔に行ってしまうこと、まちあるきと転車台では解説や地元の方との交流、当時の様子がわかる展示物があると良いこと、ポー川自然史跡公園とカヌー体験では井南会長のガイドスキルをどのように継承していくのか、魚捌き体験とちゃんちゃん焼き体験では魚の捌き方がわかるようなアイテムがあれば良いのではないか、調理場所や道具、サポート体制はどのように整えるのかといった点をまとめていきました。

資料が完成し、発表のため、9月26〜28日に再び北海道標津町を訪れました。しかし、今後の観光振興に向けての最後のまとめが仕上がらない状態で、発表の前日を迎えてしまいました。発表前日の打ち合わせの時に、鮭の漁獲量が年々減っているなか、もし鮭が獲れなくなってしまったら、標津町は日本遺産の町としてこれからどうしていけば良いのだろうかという議論になりました。私たちはこのツアーを体験したことで標津町を知り、他人事ではなく、愛着を持って標津町の現状を考えるようになりました。もし鮭が獲れなくなっても、「獲れない現状」や「どうすれば良いか」ということを観光客にも伝えることが大事ではないか、観光客も私たちが感じたように、町の現状と向き合ってもらえるのではないか、「「鮭の聖地」の物語」は標津町にとっても、私たちにとっても貴重な財産であり、人びとが海や魚にどのように向き合ってきたかという物語をこれからも大切にしてほしいという結論に至りました。

発表当日、標津サーモン科学館で行われた標津水産教育イベント事例報告研究発表会で発表しました。発表では要点を欠かさずに話すこと、ツアーの体験談をスライドに付け加えて話すことを意識しました。

発表を終え、標津高校や関係者の方々との懇親会に参加し、そこでは波心会の皆さまと石井シェフがフィッシュ&チップスをつくってくださいました。とても美味しくいただき、懇親会は意見交流の場を楽しく過ごし、皆さんの考えや標津町の未来について話すことができました。最後に、翌日のしべつあきあじまつりでは、祭りで賑わう標津町の姿と、町の魅力を伝える標津町の方々を目にしました。

今回のプロジェクトで特に印象に残ったことは、最初は標津町についてほとんど知りませんでしたが、現地調査やツアーの参加を通して、町の歴史や文化を学び、現状に触れることで課題について親身になって受け止められるようになりました。特に、標津町の方々が真剣に町の未来を考えている姿に接し、標津町の課題や可能性について真剣に考えるようになったことが大きな気づきになりました。また、苦手な発表や資料づくりに挑戦することで、自分自身が成長できる良い機会になりました。