2025年度海外インターンシップ ベトナムクラスの7名が、9月14日(日)にホーチミンから羽田空港経由で関西空港に無事帰国しました。

日本では得難い様々な経験を積むことにより、一回り大きな人間となって帰国したと思います。今回は参加学生の感想・気付きの第3回となります。

日本では得難い様々な経験を積むことにより、一回り大きな人間となって帰国したと思います。今回は参加学生の感想・気付きの第3回となります。

【国際コミュニケーション学部3年 山本 愛子 さん】

私は8月16日から9月14日までの1か月間、ベトナムのホーチミンでインターンをしました。

このインターンに参加した理由は、海外での生活を経験できるという点と、自分自身まだやりたいことが定まっていないため、このインターンでさまざまなことに挑戦し、そこでの経験を今後の人生選択に活かしたいと思ったからです。

私が配属されたインターン先は某IT企業です。そこで与えられた課題は「自主目標達成ミッション」で、完全放任型の形式で、会社のためになることであれば何に挑戦してもよいというものでした。

私は、この企業にはベトナム人社員の方が多く、日本人クライアントを相手にすることが多い一方で、日本人から見たベトナムの感覚や日本の文化に触れる機会が少ないことに気づきました。そこで、初めてベトナムと接する日本人の感覚などをベトナム人社員の方々に共有し、「日本人について新しい発見があった」と感じる人をアンケート回答者の50%以上にすることを目標にしました。

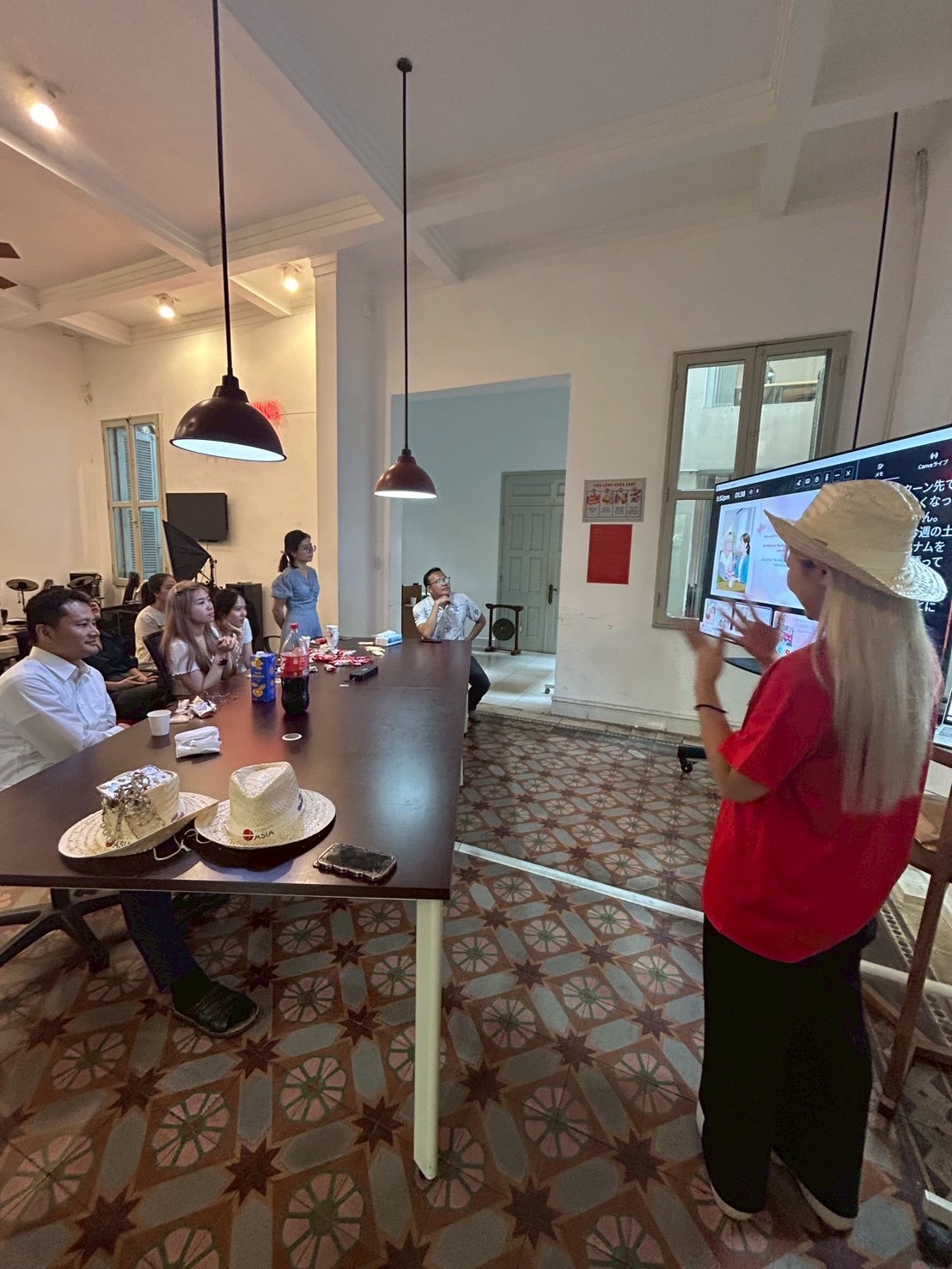

その実現に向けて、会社内で夏祭りを開催し、自分で作成した本を使って読み聞かせイベントを行いました。その中でチラシ作り、チラシの印刷、広報、クイズ作成など、さまざまな初めての経験を積むことができました。結果として、夏祭りでも読み聞かせイベントでも「新しい発見があった」と回答したベトナム人社員の割合が50%以上となり、目標を達成することができました。

その過程で私が感じた課題や成長した点が3つあります。

1つ目は、積極性の大切さです。

特にこの企業は、社員のやりたいことを尊重して挑戦させてくれる自由な社風であったため、その分、自ら動く積極性が求められる環境だと感じました。やると決めたら、より多くの社員の方々に話しかけてヒントを得て、コミュニケーションを取りながら協力をしてもらうことの大切さを学びました。

私は当初、ベトナム人社員の方々に英語で話しかけることを躊躇し、その結果、目標設定が遅れてしまうこともありました。しかし、実際に話しかけてみると、皆さんが私のために椅子を用意してくださったり、英語が伝わらなかった時もどうにかして理解しようとしてくださったりしました。話しかけてよかったと感じる場面ばかりでした。顔を覚えてくださった社員の方々は、イベントに人が集まらない時には周りに声をかけてくださり、そのおかげでどのイベントにも30名以上の社員の方が参加してくださいました。この経験から、積極的に話しかけ、多くの人と関係を築くことの大切さを学びました。

2つ目は、計画を立てて行動することの大切さです。

大学の部活動でイベントの広報や企画の両方を経験していたものの、一人で進めたことはありませんでした。そのため、企画と広報の進め方は分かっていても、今回のインターンでは一人で全てを進めるには期間が短すぎると感じることもありました。

ベトナムでは日本と違い、コンビニでチラシをコピーできません。そのため会社近くの印刷所にチラシを印刷しに行ったり、自分でスーパーに買い出しに行ったりと、短期間で満足のいくイベントを行うのは難しい環境でした。その際には、他のインターン生にも作業を手伝ってもらい、無事にイベントを開催できました。

自分から協力を依頼し、相手も快く応じてくれたことが、イベント成功の大きな要因の一つです。また、「この日に買い出し」「この日にチラシ作成」といった計画を立てて行動することの重要性も実感しました。思いついてからイベント開催までの期間が短ければ短いほど、効率的に動ける計画を立てる必要があると学びました。これまで計画的に行動することが苦手だった私にとって、大きな成長につながった経験でした。

3つ目は、目的を見失わないことです。

この企業は完全放任型ではありますが、迷ったときや相談したいことがあるときには担当者の方がさまざまな視点からアドバイスをくださいました。社員の方々も同様です。

その中で私は、イベントの目的が「日本人の感覚や日本文化を共有すること」であるにもかかわらず、時間に追われて目の前の作業をこなすことに集中しすぎてしまいました。その結果、作業が目的達成の手段にすぎないことを忘れ、共有の方法が雑になってしまいました。そこで担当者の方から目的を再確認するよう助言をいただき、ツールの使い方や共有方法を見直しました。そこからの作業はより楽しくなり、最終的に多くの方に褒めていただける成果物を作ることができました。

この経験から、目の前の作業だけにとらわれず、目的を大切にし、目的を達成するためであれば手段は柔軟に選ぶことが大切だと学びました。

この経験を通して得た3つの学びに加え、私は人と関わることが好きであり、自分の行いが人の表情を明るくできることに大きな達成感を感じるタイプだと改めて実感しました。今後はこの経験を今後の人生選択に活かしていきたいと思います。

【国際コミュニケーション学部3年生 石原 那穏 さん】

私は某ITマーケティング支援企業で1か月間、インターンシップに参加しました。

1週目は、飲食店を訪れて店舗リサーチを行う業務を担当しました。

店舗のオーナーや店員の方に質問をして参考になる情報を得る必要があり、店内の雰囲気や内装、メニューを撮影しながらベトナム人の方に質問をすることは、最初はとても困難に感じました。特に消極的な私にとって、積極性が求められる業務だったため不安も大きかったです。

この業務をやり遂げるために、事前の準備を行い、同行してくださった社員の方や担当者、さらには社長からもアドバイスをいただきました。スマートフォンに質問内容をまとめたフォーマットを用意しておき、ボイスメモアプリで会話の内容を録音するなど、助言を活かして実践しました。ベトナム語での会話が必要な場面では、社員の方に通訳していただいたり、翻訳機を利用したりしました。この経験を通して学んだのは、事前準備の大切さと、できないことを一人で抱え込まず、周囲の人や便利なツールに頼ることの重要性です。

2週目は、リサーチ結果を基にインターン先企業が立ち上げる新規飲食ブランドのディレクションやSNSコンセプトを考案しました。

しかし、リサーチの段階で十分に深掘りできていなかったため、思うように進められず苦戦しました。この経験から、調査内容を明確にし、必要な情報を正確に収集することの重要性を学びました。また、各SNSの特徴やアルゴリズムなど、その仕組みについて理解を深めることもできました。

3週目は、オペレーション作成や試作・試食会の実施を行いました。

これまでオペレーション資料を見たことがなかったため、どのような内容になるのか想像できず、事前の情報収集が浅かったことを痛感しました。そのため、同じインターン先の仲間と確認し合いながら基本的な流れやデザインをまとめ、試作時に必要な写真などを補いました。

この経験から、業務を行う際には目的や目標を明確に理解し、それを想像して行動することが重要であると学びました。これは今後の就職活動でも大切な要素だと感じています。

最後の週は、試作したおにぎりを他社で試食会に提供し、アンケートを実施・集計したうえでメニュー表の作成を行いました。

アンケート結果には統一性がなく、当初想定していたように内容を絞り込むことができず難しさを感じました。しかし、ターゲットを明確に設定しておくことで、より目指す方向に近づけることができると学びました。

まとめ

インターン全体を通して、できなかったことや困難に直面した経験から多くの課題を見つけることができました。これらを糧に、今後の成長につなげていきたいと思います。