2025年度海外インターンシップ ベトナムクラスの7名が、9月14日(日)にホーチミンから羽田空港経由で関西空港に無事帰国しました。

日本では得難い様々な経験を積むことにより、一回り大きな人間となって帰国したと思います。今回は参加学生の感想・気付きの第2回となります。

日本では得難い様々な経験を積むことにより、一回り大きな人間となって帰国したと思います。今回は参加学生の感想・気付きの第2回となります。

【国際コミュニケーション学部3年 箕浦 優心 さん】

はじめに

私はこの夏、ベトナム・ホーチミンの日系人材関連企業にてインターンシップに参加しました。

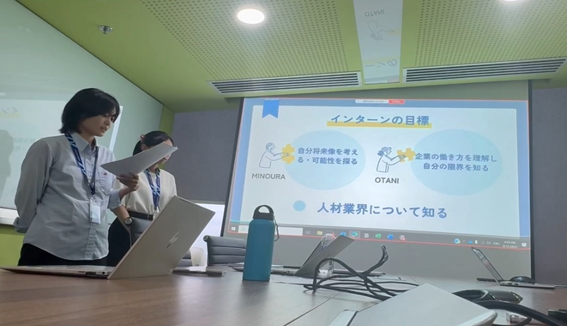

今回のインターンにおける私の目標は「自分の将来像を考えること」と「自分の可能性を測ること」の二つでした。

この目標を胸にスタートしたインターンシップは、まず人材業界の仕組みを学ぶことから始まりました。

今回のインターンにおける私の目標は「自分の将来像を考えること」と「自分の可能性を測ること」の二つでした。

この目標を胸にスタートしたインターンシップは、まず人材業界の仕組みを学ぶことから始まりました。

業務内容と学び

人材業界には、求人広告、人材紹介、人材派遣、人材コンサルティングなど複数の分野があり、

特に人材紹介の分野では企業と候補者の双方に対応する必要があることを学びました。

特に人材紹介の分野では企業と候補者の双方に対応する必要があることを学びました。

企業側の業務

• 企業アンケート(採用や労務に関する調査)

• 日系企業との商談同行

• メルマガ作成(候補者・企業双方向け)

候補者側の業務

• 企業の業務内容や就労条件の調査

• 求人票作成(例:秘書、受付スタッフなど)

• 面談・セミナー体験

• 生活情報の提供資料作成(パワーポイント)

これらを通じ、人材紹介における企業営業と候補者対応が一体であること、そして双方からの信頼が不可欠であることを実感しました。

苦労した点と工夫

特に苦労したのは企業アンケートの電話調査でした。英語が通じない場合や、担当者に取り次いでもらえない場合も多くありました。

その対策として、日本語のあいさつを織り交ぜることで「日本人である」と伝え、日本語ができる担当者に繋いでもらえる確率を高める工夫をしました。

その結果、アンケートの回収率を上げることができました。この経験から、状況を分析し、自分なりの工夫を加えて行動する重要性を学びました。

その対策として、日本語のあいさつを織り交ぜることで「日本人である」と伝え、日本語ができる担当者に繋いでもらえる確率を高める工夫をしました。

その結果、アンケートの回収率を上げることができました。この経験から、状況を分析し、自分なりの工夫を加えて行動する重要性を学びました。

また、商談の場面では事前準備の不足から自社の業務内容を十分に説明できず、信頼を得る難しさを痛感しました。信頼を築くためには、相手企業について深く理解するとともに、自分の業務を正確に伝えられる準備が不可欠であると学びました。

メルマガ作成では、企業や候補者の関心を引くテーマ選びに苦労しましたが、日常生活の体験を題材にすることで新しい切り口を見つけました。

たとえば「ベトナムの人気チェーン店は世界的ファストフードではなかった!?」という記事を執筆し、現地の文化をユーモアを交えて伝えることができました。この内容は、実際に飲食業で働いた経験がある自分だからこそ書ける視点だと実感しました。

たとえば「ベトナムの人気チェーン店は世界的ファストフードではなかった!?」という記事を執筆し、現地の文化をユーモアを交えて伝えることができました。この内容は、実際に飲食業で働いた経験がある自分だからこそ書ける視点だと実感しました。

自己成長

参加前の私は、頭がいっぱいになると考えるより先に直感で動き、失敗してから振り返るタイプでした。

しかし、このインターンを通じて「仮説を立て、調べ、準備したうえで行動する」ことの大切さを学びました。

特に商談の場では、相手について事前に理解を深めておくことが信頼構築に直結することを実感しました。

しかし、このインターンを通じて「仮説を立て、調べ、準備したうえで行動する」ことの大切さを学びました。

特に商談の場では、相手について事前に理解を深めておくことが信頼構築に直結することを実感しました。

今後の活かし方

今後は、先を見据えた計画を立てて実行し、自分の考えを的確に相手に伝えられるよう努めたいと考えています。

ゼミ活動やアルバイトにおいても、的確な指示を出し、無駄な動きを減らすことを意識します。事前に頭の中で整理し、報連相を徹底することで、

アルバイトでは成果の向上を、ゼミでは誤解のないプロジェクト運営を実現したいです。

ゼミ活動やアルバイトにおいても、的確な指示を出し、無駄な動きを減らすことを意識します。事前に頭の中で整理し、報連相を徹底することで、

アルバイトでは成果の向上を、ゼミでは誤解のないプロジェクト運営を実現したいです。

まとめ

このインターンシップは、自分自身を見つめ直し、客観的に捉える機会となりました。1ヶ月間で得た学びと気づきを大切にし、今後も成長を続けていきたいと思います。

▲オフィス入り口

▲最終成果発表会の様子

【国際コミュニケーション学部3年生 中 向日葵 さん】

はじめに

私がベトナムのインターンシップに参加した理由は、大学の授業やニュース、インターネットを通じて海外で働くことや異文化に関する情報に触れる機会が多く、実際に自分の目で見て体験したいと考えたからです。

一般的に、日本の企業が採用時に最も重視するのはコミュニケーション能力であり、実際に経団連などの調査においても長年1位に挙げられています。そのため、異文化の中で働く経験は、自分のキャリアを築くうえで重要な基盤になると考えました。

このインターンシップを通じて、自分の適応力やコミュニケーション能力を高めたいと考え、参加を決意しました。

一般的に、日本の企業が採用時に最も重視するのはコミュニケーション能力であり、実際に経団連などの調査においても長年1位に挙げられています。そのため、異文化の中で働く経験は、自分のキャリアを築くうえで重要な基盤になると考えました。

このインターンシップを通じて、自分の適応力やコミュニケーション能力を高めたいと考え、参加を決意しました。

挑戦したことや課題

私が参加した会社では、日本人社員が担当してくださり、ベトナム人社員の方も日本語を話せる環境であったため、社内で言語の壁を感じることはほとんどなかったです。

しかし、私が担当した仕事は、実際にベトナムの各お店に足を運び、取材をしてコラムを書くというものでした。

ベトナムに到着したばかりで、注文すらままならない状態の私にとって、現地での取材は当初とても難しい課題でした。翻訳アプリには限界があり、こちらの伝えたいことは伝わっても、相手に別の国の出身だと思われ、

その言語で話され続けてしまうこともあり、対応に困りました。多くのお店は快く取材に応じてくれましたが、中には協力的でない店舗もありました。取材先を事前に計画していたため、断られるとその後の予定をどう立て直すか悩み、非常に苦労しました。

しかし、私が担当した仕事は、実際にベトナムの各お店に足を運び、取材をしてコラムを書くというものでした。

ベトナムに到着したばかりで、注文すらままならない状態の私にとって、現地での取材は当初とても難しい課題でした。翻訳アプリには限界があり、こちらの伝えたいことは伝わっても、相手に別の国の出身だと思われ、

その言語で話され続けてしまうこともあり、対応に困りました。多くのお店は快く取材に応じてくれましたが、中には協力的でない店舗もありました。取材先を事前に計画していたため、断られるとその後の予定をどう立て直すか悩み、非常に苦労しました。

努力や工夫

取材の中で断られることもありましたが、そのたびに落ち込まず、勇気を持って挑戦し続けることを意識しました。

言語が通じず相手の説明が理解できないときも、最初はあきらめて適当に注文してしまっていました。

しかし、繰り返し聞き返すことで、店員が指差しや身振りで丁寧に教えてくれることが多く、あきらめない姿勢が大切だと学びました。

言語が通じず相手の説明が理解できないときも、最初はあきらめて適当に注文してしまっていました。

しかし、繰り返し聞き返すことで、店員が指差しや身振りで丁寧に教えてくれることが多く、あきらめない姿勢が大切だと学びました。

また、良いコラムを書くためには「自分がおすすめしたい」と思える店を選ぶことが重要だと考え、入り口が分かりにくい店や入るのをためらうような店にも思い切って入ってみるようにしました。

さらに、事前調査や計画性を重視し、1日に複数の候補を挙げ、優先順位をつけながら行動するよう工夫しました。

さらに、事前調査や計画性を重視し、1日に複数の候補を挙げ、優先順位をつけながら行動するよう工夫しました。

成長したこと

このインターンシップで最も成長したと感じたのは、物事に挑戦する際の「度胸」です。取材の場面では、断られるかもしれない不安や、言葉が通じないもどかしさを感じることも多かったです。

しかし、そのような状況でも一歩踏み出して挑戦し続ける姿勢を身につけることができました。

しかし、そのような状況でも一歩踏み出して挑戦し続ける姿勢を身につけることができました。

複数の店舗を取材しコラムを書く経験を通じて、限られた文字数の中でお店の魅力をどのように伝えるか、実体験をどのように表現するかを学ぶことができました。

この経験は、情報発信や文章表現の力を高める貴重な機会となりました。自分のコラムをきっかけに誰かが実際にそのお店に興味を持ってくれたら嬉しいと感じるようになりました。

この経験は、情報発信や文章表現の力を高める貴重な機会となりました。自分のコラムをきっかけに誰かが実際にそのお店に興味を持ってくれたら嬉しいと感じるようになりました。

加えて、実際に15本のコラムを執筆する中で、取材件数は約20件にのぼり、協力的でないお店も含め、多様な対応を経験できました。

日本で人気のキャラクターグッズをベトナムでも取り上げ、コラムとあわせてSNSに投稿したところ、閲覧数が1日で1000回を超えました。この経験から、情報を発信する際には内容や切り口次第で多くの人に届くことを実感し、発信力や企画力についても成長を感じました。

日本で人気のキャラクターグッズをベトナムでも取り上げ、コラムとあわせてSNSに投稿したところ、閲覧数が1日で1000回を超えました。この経験から、情報を発信する際には内容や切り口次第で多くの人に届くことを実感し、発信力や企画力についても成長を感じました。

まとめ

このインターンシップを通じて、異文化の中で働く難しさや楽しさを体験し、自分の度胸や適応力、コミュニケーション力を伸ばすことができました。

取材やコラム執筆を重ねて得た経験は、将来の仕事において必ず役立つと考えています。今後は、この学びを活かし、就職活動や社会人としてのキャリア形成に積極的に生かしていきたいです。

取材やコラム執筆を重ねて得た経験は、将来の仕事において必ず役立つと考えています。今後は、この学びを活かし、就職活動や社会人としてのキャリア形成に積極的に生かしていきたいです。