9月4日(木)、第12回研究・イノベーション学会が「国際観光と太陽フレア」をテーマに開催されました。本学の国際観光学科の清水苗穂子教授が、持続可能な観光の実現に向け、ディスティネーションに求められる観光マネジメントの在り方について講演されました。観光地から旅行者に対して意識改革を求める責任のある観光や、地域で自然環境や歴史文化などの魅力を観光客に伝えることにより、その価値が理解され保全につながるエコツーリズムの視点など、多角的な提言を行いました。

研究・イノベーション学会は、大槻眞一元学長が関西支部長を務め、現代社会における科学技術の発達を踏まえた研究開発・イノベーションを主軸に、分野横断的な交流と成果の社会実装を推進しています。本学はその趣旨に賛同し活動へ協力しています。

研究・イノベーション学会は、大槻眞一元学長が関西支部長を務め、現代社会における科学技術の発達を踏まえた研究開発・イノベーションを主軸に、分野横断的な交流と成果の社会実装を推進しています。本学はその趣旨に賛同し活動へ協力しています。

「第1講」阪南大学国際学部国際観光学科 清水苗穂子教授

過去三十数年で世界の国際観光客数は約3.5倍に増加し、2030年には約18億人に達すると予測される。観光は経済効果と雇用創出をもたらし多くの国や都市で重要産業となる一方、有名観光地では観光客の集中によるオーバーツーリズムが深刻化している。これに対し、国連の専門機関である世界観光機関が中心となり「持続可能な観光」を推進している。日本でもインバウンド急増を背景に、観光庁等が取り組みを加速している。受け入れ地域における具体的実践、その成果と課題について事例を交えて論じられた。

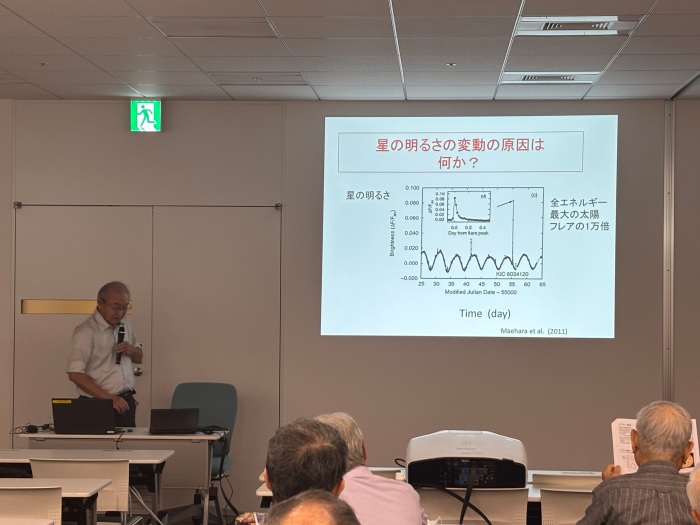

「第2講」京都大学名誉教授・花山宇宙文化財団理事長 柴田一成氏

太陽は内部の核融合で膨大なエネルギーを放つ天体で、近年注目されるのが「太陽フレア」である。2025年は活動が活発化し、電磁波や高エネルギー粒子により通信障害や停電など社会的混乱が起こる恐れがある。さらに、従来は太陽では起きないとされた超大規模爆発「スーパーフレア」が、発生しうる可能性を京都大学の研究が示した。強力なフレアが地球に到達すれば通信途絶や電力網寸断などの現実的なリスクがある。スーパーフレアを含む宇宙現象と、私たちが意外と知らない宇宙の姿を解説された。

当日は、学術と実務の両面から活発な意見交換が行われ、持続可能な観光の実現に向けた新たな視点や、太陽フレアが及ぼす社会への影響など、異分野横断の視点から議論を深めました。

-

会場風景

-

大槻眞一元学長(関西支部長)