8月6日(水)、経営学部1年生の森中ゼミは安城ゼミと合同で、あべのハルカス美術館で『深堀隆介展 水面のゆらぎの中へ』を鑑賞しました。

「アート」と聞くと何となく身構えてしまう人もいるかもしれませんが(かくいう私も同じです)、アートは感性や表現の世界であると同時に、非常に現実的な「市場(しじょう)」の側面も持っています。つまり、その作品は「芸術」であると同時に、「商品」として市場で取引される存在でもあるのです。そして、その価格は固定されたものではありません。

モノの値段(価格)というのは、基本的に市場原理(需要と供給のバランス)のもとで決まります。しかし、アートの世界は、人間の心情や文化、社会的価値観が複雑に絡み合った感情経済でもあるため、その価格形成は単純ではありません。つまり、経済的価値と感情的価値の両方が価格の決定に影響を与えるのです。それゆえ、作品の価格(取引額)は時として劇的に変化することがあります。

ゼミ生は事前学習として、安城先生からアート作品のこの価格形成メカニズムや展覧会を鑑賞するポイントについて学び、それを踏まえて本展覧会を鑑賞しました。

モノの値段(価格)というのは、基本的に市場原理(需要と供給のバランス)のもとで決まります。しかし、アートの世界は、人間の心情や文化、社会的価値観が複雑に絡み合った感情経済でもあるため、その価格形成は単純ではありません。つまり、経済的価値と感情的価値の両方が価格の決定に影響を与えるのです。それゆえ、作品の価格(取引額)は時として劇的に変化することがあります。

ゼミ生は事前学習として、安城先生からアート作品のこの価格形成メカニズムや展覧会を鑑賞するポイントについて学び、それを踏まえて本展覧会を鑑賞しました。

深堀隆介氏は、子どものころから水面の向こう側を泳ぐ魚に惹かれ、魚をテーマに作品を作っていたそうです。しかし、あるとき、深堀氏は作品のアイデアに行き詰ってしまいました。そのときに何年も飼っていた金魚を見てハッとさせられたことをきっかけに、金魚の作品を作り始めたそうです。

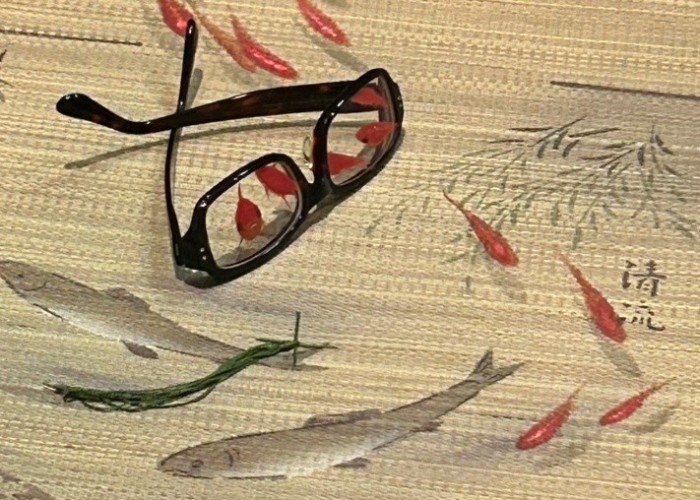

深堀氏の作品は『2.5Dペインティング(積層絵画)』と呼ばれます。

その技法は深堀氏独自のもので、まず器に透明樹脂を流し込み、それが化学反応を起こすことで固まるのを2日ほど待ちます。そして、樹脂が固まるとその表面にアクリル絵の具でヒレを描き、また透明樹脂を流し込み、固まるのを待って、胴体、さらに鱗を描きます。この「樹脂を流し込む」、「描く」工程を幾度も経て層を積み重ねていくことで最終的に1匹の金魚が生まれます。つまり、深堀氏の作品は、2.0D(2次元)の絵画を重ねて、縦・横・高さの3つの要素を持つ3.0D(3次元)の世界を作り上げているため2.5Dペインティングと呼ばれるのです。

深堀氏の作品は『2.5Dペインティング(積層絵画)』と呼ばれます。

その技法は深堀氏独自のもので、まず器に透明樹脂を流し込み、それが化学反応を起こすことで固まるのを2日ほど待ちます。そして、樹脂が固まるとその表面にアクリル絵の具でヒレを描き、また透明樹脂を流し込み、固まるのを待って、胴体、さらに鱗を描きます。この「樹脂を流し込む」、「描く」工程を幾度も経て層を積み重ねていくことで最終的に1匹の金魚が生まれます。つまり、深堀氏の作品は、2.0D(2次元)の絵画を重ねて、縦・横・高さの3つの要素を持つ3.0D(3次元)の世界を作り上げているため2.5Dペインティングと呼ばれるのです。

深堀氏の積層絵画作品は、上から見て金魚に見えても横からは線が重なっているようにしか見えません。逆に横から見て金魚に見える場合は、上から見ると線しか見えません。何とも面白い作品です。

数多の写実的な金魚が華やかに描かれていますが、中に鮮やかな色の平面的な金魚も描かれており、みんな一緒に涼やかに泳いでいます。また、電話口からの音の反響も樹脂による水の波紋で表現されています。時間をかけて観れば観るほど新しい発見や思わずクスッと笑ってしまうポイントがたくさん見つかりそうです。

数多の写実的な金魚が華やかに描かれていますが、中に鮮やかな色の平面的な金魚も描かれており、みんな一緒に涼やかに泳いでいます。また、電話口からの音の反響も樹脂による水の波紋で表現されています。時間をかけて観れば観るほど新しい発見や思わずクスッと笑ってしまうポイントがたくさん見つかりそうです。

今回の展覧会鑑賞では、学生たちには「印象に残った作品の基本情報や特徴」についての課題が課されていました。展示されている作品は様々でしたが、中でもビールやコーヒーの空き缶、菓子やカレールーのプラスチック容器を利用した作品にユニークさを感じた学生が多かったようです。

後期のプレゼミでは、学生たちは2ゼミ混合で複数グループに分かれ、深堀隆介氏の作品を含む現代アート作品の市場価格を調査し、プレゼンテーションを行う予定です。今回の鑑賞で学んだことを1年生たちがどのように活かしてくれるか楽しみです。

後期のプレゼミでは、学生たちは2ゼミ混合で複数グループに分かれ、深堀隆介氏の作品を含む現代アート作品の市場価格を調査し、プレゼンテーションを行う予定です。今回の鑑賞で学んだことを1年生たちがどのように活かしてくれるか楽しみです。