ファッションというと、どうしても店頭に並んでいる商品やファッションショーなど「最終形態」に目が行きがちですが、それが生み出される過程にどんな企業や技術が関わっているのかを理解することも非常に重要です。そうした裏側を知ることが、ファッションをより広く深く学ぶことにつながります。

-

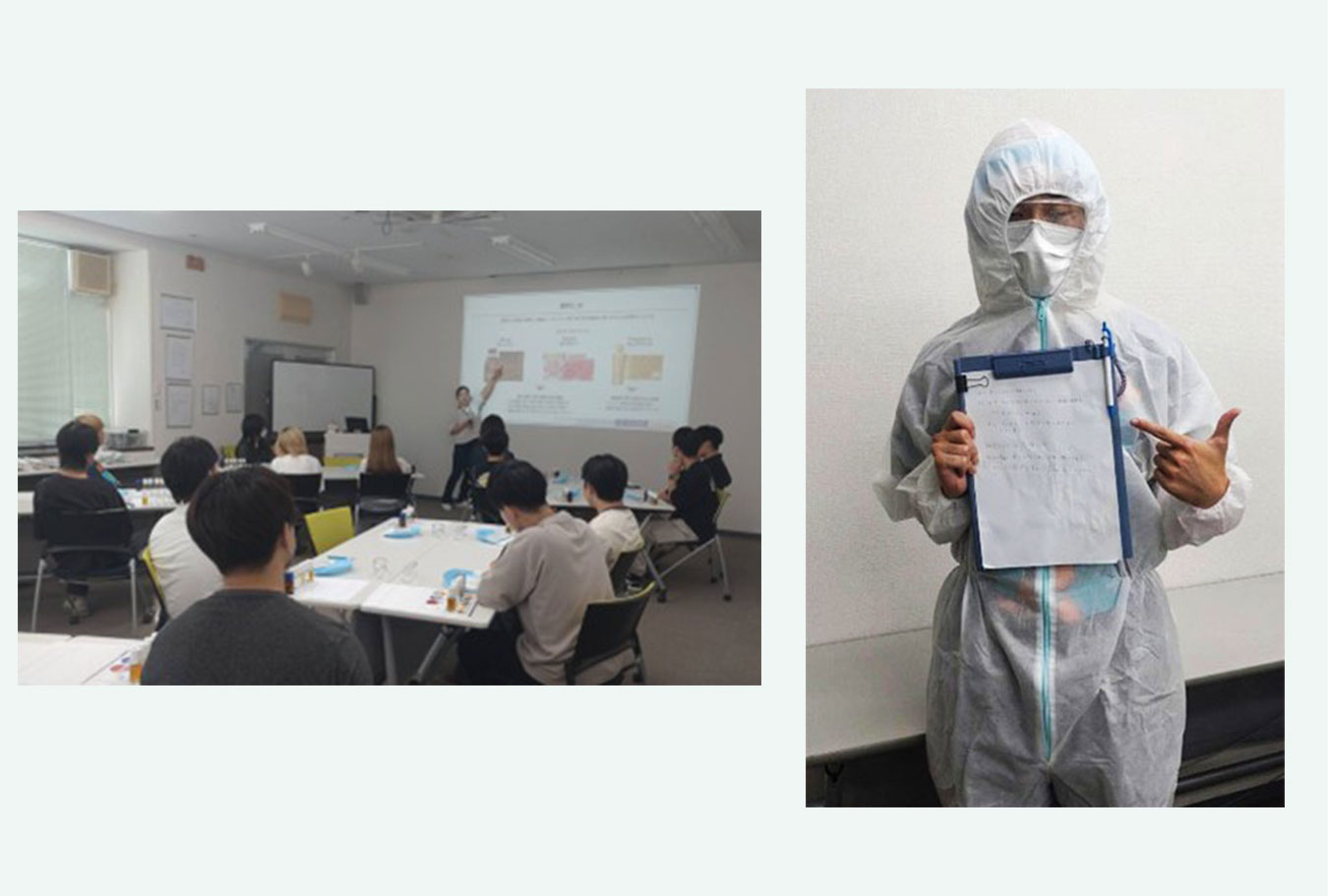

写真右:工場内の衛生管理は徹底されているため、見学の際は全員が専用のクリーンスーツに着替えて行いました。

安城ゼミでは9月16日、千島ゼミと合同で香料メーカー・塩野香料株式会社の工場を訪問し、この「抽象を具体化する」プロセスを体感する機会を得ました。塩野香料株式会社は1808(文化5)年創業という長い歴史を持ち、食品や化粧品などに欠かせない香料を研究・製造・販売している企業です。事業はフレーバー(飲料や菓子向け)、セイボリー(加工食品や調味料向け)、フレグランス(化粧品や日用品向け)の三部門に分かれており、学生たちはそれぞれの特徴について説明を受けたのち、実際の製造工程を間近に見学しました。

さらに一人ひとりがコーラのフレーバー調合に挑戦し、イメージした香りを実現する難しさと技術の奥深さを実感しました。今回のフィールドワークは、ファッションと香りという一見異なる分野を結びつけながら、ブランドづくりというものについて理解を深める貴重な機会となりました。

教員コメント

経営学部 安城 寿子

多くのファッションブランドが、自らの世界観を表現するものとして香水を展開しています。色や形と並んで香りはブランドの印象を決定づける重要な要素であり、たとえば「甘い香り」といっても、フローラル系か、フルーティ系か、あるいはグルマン系かで全くイメージが変わってきます。今回の見学を通して、ゼミ生たちは、香料が実際にどのように製造されているのかを知り、同時に、思い描いた香りをそのまま再現することの難しさと面白さを感じ取ったことと思います。

学生活動状況報告

「香料」と言う大きな括りの中に様々なジャンルがあり、それぞれの部門で消費者のニーズに答える香りを生み出すための様々な努力が行われていることを体感できた1日でした。実際にコーラのフレーバーを調合する場面では、なかなか上手くいかず、1滴垂らすと嫌な匂いになるのにもう1滴垂らすといい匂いになるなど、試行錯誤の連続でした。試行錯誤の末に思い描いた通りの製品が実現するということがよく分かりました。

経営学部2年 小原 大和

実際に工場を見学し、どういうふうに作られているかを目の当たりにし、貴重な体験をできたことを非常に有難く思っております。特に印象に残ったのは、実際にコーラの香料を作る体験です。どれを多く調合するかにより全く異なったものになり、友達のものと比べてみると更に違いがよく分かりました。

一つ質問があり、多くの企業がコロナ禍で影響を受ける中、塩野香料さんにはどのような影響があり、また、それをどのように乗り越えていかれたのかうかがってみたいと思いました。

経営学部2年 中原 星李