塩路ゼミ3年生が吹田市浜屋敷でフットパス交流会

国際観光学部 塩路研究室の3年生が、2025年7月12日に吹田市浜屋敷で吹田フットパス交流会を行いました。

今年度も本学キャリアゼミ活動として、吹田歴史文化まちづくり協会と連携し、吹田まち案内人の方々に1回目のまち歩きでご協力をいただきました。その後、3年生は自分たちで再び吹田市内の旧吹田村エリアと片山エリアを自由に歩きました。7月12日は、その集大成として、同協会の拠点である浜屋敷において、学生たちが2回にわたって各エリアを歩いて感じたことや考えたことを地図や文字にして、吹田まち案内人や同協会の方々に向けて発表するフットパス交流会を実施しました。今回は、その交流会について学生たちが報告します。

吹田歴史文化まちづくり協会の皆様には、本年度もまち案内から交流会まで大変お世話になりました。ここに記して感謝申し上げます。

今年度も本学キャリアゼミ活動として、吹田歴史文化まちづくり協会と連携し、吹田まち案内人の方々に1回目のまち歩きでご協力をいただきました。その後、3年生は自分たちで再び吹田市内の旧吹田村エリアと片山エリアを自由に歩きました。7月12日は、その集大成として、同協会の拠点である浜屋敷において、学生たちが2回にわたって各エリアを歩いて感じたことや考えたことを地図や文字にして、吹田まち案内人や同協会の方々に向けて発表するフットパス交流会を実施しました。今回は、その交流会について学生たちが報告します。

吹田歴史文化まちづくり協会の皆様には、本年度もまち案内から交流会まで大変お世話になりました。ここに記して感謝申し上げます。

学生活動報告

◎まちを歩き、声を聴く

国際観光学部3年生 永田 雄真

今回の吹田市でのフィールドワークでは、全3回にわたって地域の歴史や文化、そして現在のまちの姿を実際に現地で見て、聞いて、感じるという体験をすることができました。教室では味わえない「まちに入り込む学び」を通して、ただ知識を得るだけでなく、自分の目で見て考える力や、人とつながることの大切さを学びました。

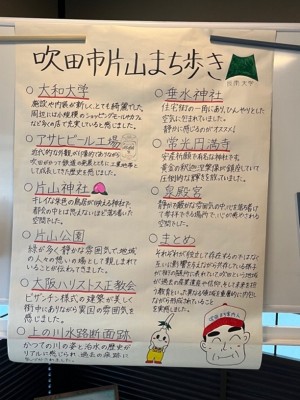

第1回目は、アサヒビール吹田工場、大和大学、旭神社、片山神社を訪れました。アサヒビール工場では、明治時代から続くビール生産の技術や、企業が地域とどのように関わってきたのかについて学び、近代以降の吹田の産業と発展の歴史を実感することができました。大和大学では、大学という存在が現代のまちづくりにおいて果たしている役割に注目し、学生と地域とのつながりや、教育機関がまちに与える影響について考えました。旭神社と片山神社では、地域の人々の信仰や祭りの文化にふれ、神社が今も地元の人々に大切にされていることが印象に残りました。こうした文化が、現代の都市の中でも失われずに息づいていることに驚きと感動を覚えました。

第2回目のフィールドワークでは、常光円満寺と泉殿宮を訪れました。常光円満寺では、地域の仏教信仰だけでなく、寺院が地域の交流の場としても機能していることを学びました。寺が単なる宗教施設にとどまらず、地域の支えとして今も重要な役割を果たしていることに気づきました。泉殿宮では、長い歴史を持つ神社が地域の日常生活の中でどのように根づいているのかを実際に感じることができました。どちらの施設も、地域の人々が積み重ねてきた時間の重みと、今を生きる人々の生活とのつながりを感じさせてくれる場所でした。

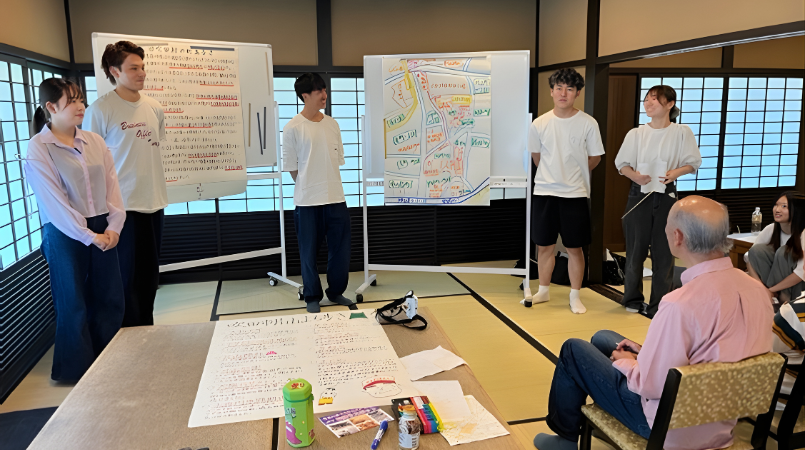

第3回目では、浜屋敷にて、これまでのフィールドワークで得た学びや気づきを、模造紙にまとめて発表する活動を行いました。私たちはチームごとに異なるコースを実際に歩いており、それぞれのルートで見たこと、感じたことをもとに、発表のテーマや構成を考えました。準備の段階では、同じ吹田という地域であっても、場所ごとに歴史や雰囲気が異なること、そしてそれぞれのコースに固有の魅力があることを再確認しました。

発表当日は、「吹田まち案内人」の方々にも私たちの発表を聞いていただき、直接感想や意見をいただくことができました。地域に長く関わってこられた案内人の方々の話は、どれも温かく、そして深みのあるものでした。自分たちの学びが地域の方々とつながった瞬間でもあり、大きなやりがいを感じることができました。案内人の皆さんが、まちの歴史や魅力を誇りに思い、次の世代に伝えていこうとされている姿勢には、学ぶべきものがたくさんありました。

この3回のフィールドワークを通して、私は「まちを学ぶ」ということは、ただ名所を訪れることではなく、その場所に生きる人々の声を聞き、記憶をたどり、未来を思い描くことだと感じました。そして、まちの中に息づく物語を見つけ、言葉にして伝えるという行為が、自分自身の学びを深めるだけでなく、地域への理解と共感を生む力になるのだと思います。

吹田というまちの中で、歴史と現代が交差し、人々の思いが折り重なって生まれている「まちのかたち」にふれることができた今回の経験は、これからの自分にとって大きな財産になると感じています。将来、教育に関わる道を歩む中でも、こうした「現地で学ぶ」「人とつながる」視点を大切にしていきたいです。

◎吹田の新たな一面を探して ~旧吹田村フィールドワーク発表~

国際観光学部3年生 廣瀬 彩

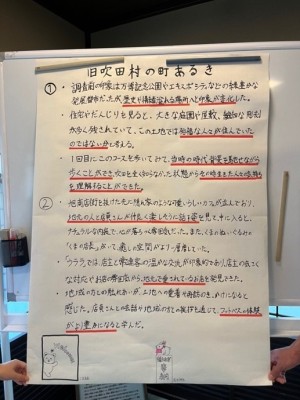

私たちは、7月12日に吹田市にある吹田歴史文化まちづくりセンター(浜屋敷)にて、2回の吹田まち歩きのフィールドワークを通して、発見した点や考えた点を吹田まち案内人の方々に発表しました。2つのグループに分かれて準備を行い、私は、Bチームの「旧吹田村コース」について発表しました。

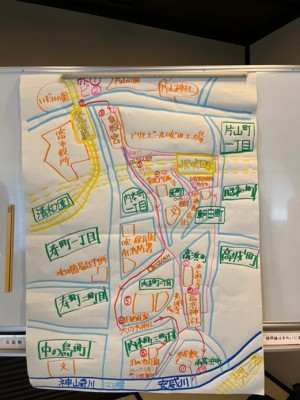

最初に、模造紙2枚を、旧吹田村の地域の地図を書くものと、1回目と2回目を通して何に気づいて何を考えたのかをまとめるものに分けて発表の準備を行いました。私たちBチームは、2枚それぞれ担当分けをして取り掛かりました。私はまとめの方を担当し、重点的に取り組みました。事前にチームメンバーの報告書を読み、それぞれがどのように感じて考えているのかを洗い出す作業をしました。したがって、まとめに取り掛かりやすく、事前に読んでいて非常に良かったと思いました。まとめを書くときに重要視した点は、訪れた場所を単に説明するのではなく、全体を通して発見して、このように感じて考えたといった内容にして、まち案内人の方々に何を伝えたいのかを意識したということです。また、準備をしている際には、まち案内人の方々が度々来てくださり、読みやすくわかりやすい発表資料を作るための助言をいただきました。そういったことを踏まえて、資料作りに取り組みました。

まとめをしていて、改めて、旧吹田村の地域性が理解できました。昔ながらの建物が多かったり趣を感じる街並みが残っていたりしていて、エキスポシティーや高層マンションなどの都会の面しか知らなかったため、吹田市の新たな一面である知らなかった魅力を発見できました。そして、2回目のまち歩きでは、その地域の店にも入り、地元の方とコミュニケーションをとることができて、人との出会いがまち歩きをさらに充実したものにしてくれました。

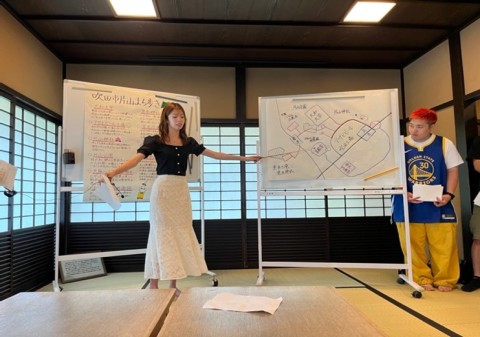

おおよそ2時間をかけて発表準備を終えました。私たちは、初めに地図の方から2回行ったルートを指さしながら簡単に説明をして、あとから特に印象に残った場所で行ったことや感じたことを改めて報告しました。その後、2回のまち歩きのまとめを発表しました。発表しているときに、まち案内人の方々が、優しい相槌を打ちながら聞いてくださり、安心することができました。発表について準備段階の時より良くなっていて、伝えたいことが分かったとお褒めの言葉をくださり、大変うれしく思いました。また、さらに良くなるように、地図やイラストの表し方について助言をくださいました。

今回の浜屋敷の発表において、案内人の方に紹介いただきながら行った1回目のまち歩きを基盤に、2回目を通して場所の概要以外に新たに理解した旧吹田村の魅力を発表しました。吹田まち案内人の方々に聞いていただくことは非常に緊張しましたが、「そのお店初めて知った」や「自販機に注目する目線が面白い」といった声をくださり、発表出来てよかったと思いました。知らない土地を歩くことは、普段あまりないですが、まだ知らない隠れた地域性を見つけることは非常に楽しい体験となります。この先のゼミ活動以外で普段からでも、まだ足を運んだことがない場所でまち歩きをして、新たなその土地の良いところを探しに行きたいと感じました。

◎浜屋敷で感じた吹田への愛

国際観光学部3年生 前田 和音

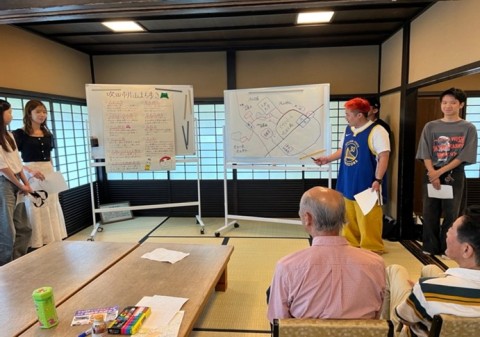

私たちは7月12日に吹田市の浜屋敷で交流会を行いました。片山コースと旧吹田コースに分かれて、合計2回のフットパスを行い、自分たちが気づいたことや感じたこと、実際に歩いたコースなどを模造紙に書いて発表しました。

私は浜屋敷に行ったことがなかったので、スマートフォンで場所を調べ、JR吹田駅から浜屋敷に向かいました。浜屋敷の中は昔ながらの古民家という感じで、落ち着いた空間でした。浜屋敷に余裕をもって早めに着くと、一般の方がかき氷を食べていて、おいしそうだなと思いながら、自分で持ってきた昼食を食べ、くつろぐことができました。その後、20分ほどすると塩路ゼミのメンバーが集まり、発表のための作業を始めました。

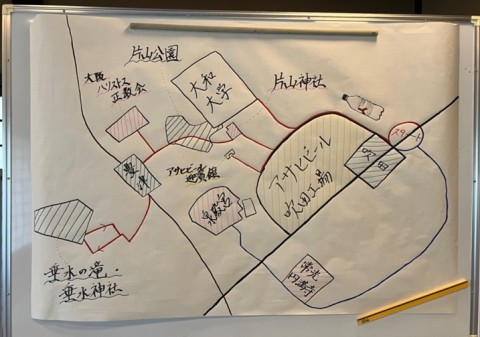

まず、私たち「片山コース」チームは、気づいたことや感じたことなどを文章に書くグループと、自分たちが実際に歩いたコースをマップで説明するグループに分かれ、作業を開始しました。模造紙に文字を書くときは、皆さんに見えやすいように大きめの字で書いたり、題名はマッキーペンで文字の太さを変えたりしました。また、実際に歩いたコースは、1回目と2回目の違いが分かるように色を分けたり、文字だけでは地味だと感じたので、絵も描いたりして仕上げました。少し時間がかかってしまいましたが、グループのみんなで協力してアイデアを出しながら取り組めたと思います。

そして、模造紙に書いた歩いたコースと説明をもとに、片山コースの報告をしました。指示棒なども使って歩いたコースを分かりやすく表しました。発表しているときは、皆さんがこちらを向いて真剣に聞いてくださり、質問や改善したほうが良い点などを伝えてくださいました。例えば、「文字だけでなく絵があるのは分かりやすくて良いと思うが、何の絵なのか説明をしてほしい」や、「模造紙に場所を表すときは見やすいように文字の方向を決めた方向から書いたほうが良い」など、次につながる意見をいただけたため、次回はその点を生かそうと思いました。また、私たちのグループは、事前に報告する内容を原稿に書いていて、その原稿を見ながら発表していたので、読むのに必死でガチガチに緊張してしまいました。一言一句言うことを決めるのではなく、大まかに話す内容を決めていたら、もう少し気楽に取り組めたのではないかと、「旧吹田コース」チームの発表を聞いて感じました。

今回の活動を終えて、参加してくださった吹田市の皆さんがとても真剣に私たちの報告を聞いたり、報告をまとめたりする時や発表の改善点などを真面目に考えてくださっていたので、このまちを本当に大切にしているということがとても伝わりました。また、皆さんが私たちにとても優しくしてくださり、吹田というまちが私も好きになりました。このような機会がなければ、吹田というまちについて知ることはなかったと思うので、今回の体験はとても貴重だったと思いました。

まず、私たち「片山コース」チームは、気づいたことや感じたことなどを文章に書くグループと、自分たちが実際に歩いたコースをマップで説明するグループに分かれ、作業を開始しました。模造紙に文字を書くときは、皆さんに見えやすいように大きめの字で書いたり、題名はマッキーペンで文字の太さを変えたりしました。また、実際に歩いたコースは、1回目と2回目の違いが分かるように色を分けたり、文字だけでは地味だと感じたので、絵も描いたりして仕上げました。少し時間がかかってしまいましたが、グループのみんなで協力してアイデアを出しながら取り組めたと思います。

そして、模造紙に書いた歩いたコースと説明をもとに、片山コースの報告をしました。指示棒なども使って歩いたコースを分かりやすく表しました。発表しているときは、皆さんがこちらを向いて真剣に聞いてくださり、質問や改善したほうが良い点などを伝えてくださいました。例えば、「文字だけでなく絵があるのは分かりやすくて良いと思うが、何の絵なのか説明をしてほしい」や、「模造紙に場所を表すときは見やすいように文字の方向を決めた方向から書いたほうが良い」など、次につながる意見をいただけたため、次回はその点を生かそうと思いました。また、私たちのグループは、事前に報告する内容を原稿に書いていて、その原稿を見ながら発表していたので、読むのに必死でガチガチに緊張してしまいました。一言一句言うことを決めるのではなく、大まかに話す内容を決めていたら、もう少し気楽に取り組めたのではないかと、「旧吹田コース」チームの発表を聞いて感じました。

今回の活動を終えて、参加してくださった吹田市の皆さんがとても真剣に私たちの報告を聞いたり、報告をまとめたりする時や発表の改善点などを真面目に考えてくださっていたので、このまちを本当に大切にしているということがとても伝わりました。また、皆さんが私たちにとても優しくしてくださり、吹田というまちが私も好きになりました。このような機会がなければ、吹田というまちについて知ることはなかったと思うので、今回の体験はとても貴重だったと思いました。

◎浜屋敷で知る地域の姿

国際観光学部3年 菅 莉々子

私たち塩路ゼミ3年生は、7月12日に吹田市の浜屋敷で吹田まち案内人の方々との交流会を行いました。2グループに分かれて、片山コースと旧吹田コースでそれぞれ2回のフットパスを実施し、私は片山コースを担当しました。自分たちが実際に歩いたルートや気づいたこと、考えたことを模造紙にまとめて発表しました。

浜屋敷は和風の建物で、中に入ると畳の香りが広がり、落ち着いた心地よさがありました。庭には広い芝生や土間の釜戸など、昔ながらの和の雰囲気が印象的でした。釜戸の向かい側では「喫茶井戸端」が10時半から15時まで開かれており、コーヒーやかき氷などが販売されています。私が訪れた日もかき氷を食べている人がいて、地域の人々が気軽に過ごせる場所だと感じました。

発表準備では、1回目と2回目に訪れた場所やコースなどを描くチームと、訪れた場所で気づいたことや感じたことを場所ごとに書き出していくチームに分かれて作業しました。私は気づいたことを書き出す作業を担当しましたが、普段模造紙に書く機会が少ないので、バランスや見やすさに悩みながらも、グループの仲間と協力して工夫を凝らしました。重要な部分は赤線を引いたり、イラストを加えたりして、視覚的にも分かりやすく仕上げました。地図の作成チームは、1回目と2回目のルートを色分けして描き、とても分かりやすい地図を仕上げてくれました。まち案内人の方からは、「文字の向きがバラバラだったので、揃えて書いた方が見やすい」とのアドバイスをいただきました。

発表の際は、完成した地図と模造紙をホワイトボードに貼り、まち案内人の方々が貸してくださった指し棒を使いながら説明しました。発表を終えると、まち案内人の方から「よくまとめられていてよかった」「絵の説明もあれば分かりやすかった」といった感想やアドバイスをいただきました。また、旧吹田チームの発表も聞くことで、自分たちとは異なる視点や工夫にも気づくことができました。例えば、訪れた場所の歴史的背景などを丁寧に紹介していて、地図には何丁目などの詳細な記載があり、まち案内人の方からも高評価を得ていて、少し悔しさも感じました。

今回の交流会を通じて、普段はなかなか関わることのない地域の方々と直接話すことができ、貴重な学びの機会となりました。地域の歴史や文化、人々の暮らしを自分たちの足でたどることで、そのまちへの理解が深まり、愛着も湧いてくるのだと感じました。発表がすべて終わった後は、ゼミ生と塩路先生、まち案内人の方々で集合写真を撮りました。全員で活動を振り返る良い締めくくりになったと思います。普段は関わることの少ない地域の人たちと一緒に写る写真は、今回の経験を形に残すものになりました。

◎歩いて伝えるまちの魅力

国際観光学部3年生 辻 悠人

私は7月12日に吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷を訪れました。今回は、前回までの2回のまち歩きで実際に足を運んで見て感じたことをもとに、自分たちの言葉で吹田市のまち案内人の方々に発表するために訪れました。どのように伝えれば地域の魅力がより伝わるかを意識してプレゼンを作りました。初めてのグループでの発表文や資料作りの作業だったので、うまくできるか心配でしたが、グループのみんなに助けられ、無事に発表を行うことができました。

今回のまち歩きの発表資料を準備するにあたっては、2時間ほどかかりました。それぞれ担当を決めて手分けして行いました。私は文を書くのが苦手なので、資料の特徴となるようなイラストを描くことを担当しました。アサヒビールの看板商品のビールや、1回目の片山コースのまち歩きの際に案内していただいた吹田まち案内人の大森さんの似顔絵など、発表を見ていただく方々に印象が残るように、精一杯心を込めて描きました。グループのみんながメインの重要な部分を担当してくれたので、私は一つ一つの絵に時間をかけて丁寧に取り組みました。

私が訪れた場所を分かりやすくするために、地図と説明文を工夫し、印象に残ったものを強調しました。発表を通して改めて感じたのは、一つの地域を重点的に学んだということもあり、特に歴史が地域の魅力として特徴的であることがよく分かったということです。

他のグループの発表も、資料や発表の仕方が工夫されていて、お互いのグループがどのような考え方で作ったのかがよく分かりました。同じまちを歩いたのに、私たちのグループとは多くの違いがありました。例えば、イラストのこだわりや地図の描き方などに違いがあり、聞いていてとても楽しかったのが印象的でした。発表後には、聞いてくださったまち案内人の方々からも多くの意見や感想をいただき、次に活かせるようなアドバイスや学びを得ることができました。その意見を活かして、次回はもっと工夫してクオリティの高い発表ができるように頑張ろうと思いました。

今回のまち歩きの発表を通して、まち歩きで得た発見を共有することの大切さを学びました。見慣れた風景や知らない地域の風景もじっくり観察して意味を考えることで、今までとは違ったものが見えてくることに気づきました。今後もただ「見る」だけでなく、「感じて」「考えて」「伝える」ことを意識しながら、身近な地域とより深く関わっていきたいと思います。そして将来的には、自分が暮らす地域に対しても、外からの視点と内側からの視点を行き来しながら、少しでも地域の力になれるような行動を取っていけたらと考えています。