塩路ゼミ1年生が初めての大阪フィールドワーク

国際学部 国際観光学科の 塩路研究室1年生が、2025年5月24日に大阪市内で初めてのフィールドワークを実施しました。当日、午前10時に天王寺の「あべのハルカス」23階にある「阪南大学あべのハルカスキャンパス」に本学科1年生全員が集合し、学部長の話を聞いた後、ゼミごとに分かれて、それぞれの大阪フィールドワークを行いました。塩路ゼミ1年生は、大阪くらしの今昔館、天神橋筋商店街を皆で訪れた後、2チームに分かれて中之島バラ園と中之島公会堂、大阪城を訪れました。今回は、ゼミ1年生が、入学後初めて体験した大阪フィールドワークの感想や考えたことを報告します。

学生活動状況報告

歩いてわかった大阪の奥行き

1年生 吉井 莉緒

5月24日にフィールドワークに行きました。私たちは、大阪くらしの今昔館・天神橋筋商店街・中之島バラ園・中之島公会堂を訪れました。

最初に訪れた大阪暮らしの今昔館では、外国人観光客に対応した工夫が見られました。入口にあるパンフレットは、日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字の二種類)・韓国語の五種類用意されていました。注意書きのポスターや館内のイベント情報が書かれてある張り紙も同様に、この五か国語で書かれていました。中へ入ると、タイムスリップしたかのような感覚に陥りました。館内のナレーションは、世界観を守るためか昔の話し方のままで翻訳されることなく流れていました。当時の景観の模型の説明は日本語が中心に書かれているが、QRコードを読み取れば詳しい説明の翻訳がみられる仕様になっていました。また、多くの子どもの観光客は着物のレンタルサービスを利用していて、館内を着物姿で楽しんでいました。大人だけでなく子どもも楽しむことができる工夫だと感じました。当時の街並みを再現した世界観に入り込む体験をすることで、文面で学ぶよりも歴史を身近に感じることが出来る施設でした。

天神橋筋商店街では、観光客が思い描くような大阪らしさがあると感じました。2km以上続く通りには、たくさんの店がずらっと並んでいて、目に飛び込んでくる情報の多さに圧倒されました。昭和の雰囲気を感じる喫茶店や安すぎる八百屋が印象的でした。昼ご飯に「台湾タンパオ」という小籠包が有名な店に行きました。メニュー表には英語とすべてのメニューに写真が載っており、観光客も問題なく注文ができると思います。本場の味を味わうことができるので、店内には多くの外国人観光客の姿が見られました。また、店に入らなくても食べ歩きができるものもたくさんありました。天気に左右されないので、この天神橋筋商店街は観光客にとっていい体験ができる場所だと感じました。

次に、中之島バラ園と中之島公会堂に行きました。このあたりのエリアは少し洋風な雰囲気が味わえます。この日は雨だったにもかかわらず、バラを見ていた人がかなりいました。色とりどりのバラと、建ち並ぶビル群が橋の上から一望でき、とても素敵な景色をみることが出来ました。5月と10月にバラが見ごろなのでこの時期に訪れた観光客だけでなく、大阪に住んでいる人にもぜひ訪れてほしいです。

公会堂の周りにはイベントが開催されていて、そこにも多くの外国人観光客の姿が見られました。中に入ると、公会堂の建設にあたっての歴史がまとめられた部屋があったり、大集会室と呼ばれるホールは現在コンサートの開催時に使用されていたりと、歴史的建築物を施設として利用しながらもレトロな空気間が味わえる場所でした。

今回のフィールドワークを通して、大阪を観光地として見てみると様々な発見ができました。昭和感あふれるスポットから10分電車に乗るだけで、近代的な建築物を見ることが出来ます。少し移動するだけで違った雰囲気を楽しむことが出来ます。ただ楽しむだけでなく歴史の学びにもつながります。これが大阪の観光地としての魅力であり、多くの外国人観光客が訪れる理由でもあると気付きました。

最初に訪れた大阪暮らしの今昔館では、外国人観光客に対応した工夫が見られました。入口にあるパンフレットは、日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字の二種類)・韓国語の五種類用意されていました。注意書きのポスターや館内のイベント情報が書かれてある張り紙も同様に、この五か国語で書かれていました。中へ入ると、タイムスリップしたかのような感覚に陥りました。館内のナレーションは、世界観を守るためか昔の話し方のままで翻訳されることなく流れていました。当時の景観の模型の説明は日本語が中心に書かれているが、QRコードを読み取れば詳しい説明の翻訳がみられる仕様になっていました。また、多くの子どもの観光客は着物のレンタルサービスを利用していて、館内を着物姿で楽しんでいました。大人だけでなく子どもも楽しむことができる工夫だと感じました。当時の街並みを再現した世界観に入り込む体験をすることで、文面で学ぶよりも歴史を身近に感じることが出来る施設でした。

天神橋筋商店街では、観光客が思い描くような大阪らしさがあると感じました。2km以上続く通りには、たくさんの店がずらっと並んでいて、目に飛び込んでくる情報の多さに圧倒されました。昭和の雰囲気を感じる喫茶店や安すぎる八百屋が印象的でした。昼ご飯に「台湾タンパオ」という小籠包が有名な店に行きました。メニュー表には英語とすべてのメニューに写真が載っており、観光客も問題なく注文ができると思います。本場の味を味わうことができるので、店内には多くの外国人観光客の姿が見られました。また、店に入らなくても食べ歩きができるものもたくさんありました。天気に左右されないので、この天神橋筋商店街は観光客にとっていい体験ができる場所だと感じました。

次に、中之島バラ園と中之島公会堂に行きました。このあたりのエリアは少し洋風な雰囲気が味わえます。この日は雨だったにもかかわらず、バラを見ていた人がかなりいました。色とりどりのバラと、建ち並ぶビル群が橋の上から一望でき、とても素敵な景色をみることが出来ました。5月と10月にバラが見ごろなのでこの時期に訪れた観光客だけでなく、大阪に住んでいる人にもぜひ訪れてほしいです。

公会堂の周りにはイベントが開催されていて、そこにも多くの外国人観光客の姿が見られました。中に入ると、公会堂の建設にあたっての歴史がまとめられた部屋があったり、大集会室と呼ばれるホールは現在コンサートの開催時に使用されていたりと、歴史的建築物を施設として利用しながらもレトロな空気間が味わえる場所でした。

今回のフィールドワークを通して、大阪を観光地として見てみると様々な発見ができました。昭和感あふれるスポットから10分電車に乗るだけで、近代的な建築物を見ることが出来ます。少し移動するだけで違った雰囲気を楽しむことが出来ます。ただ楽しむだけでなく歴史の学びにもつながります。これが大阪の観光地としての魅力であり、多くの外国人観光客が訪れる理由でもあると気付きました。

歴史と今を体感した一日

1年生 山口 果

5月24日、私は大阪の街を巡るフィールドワークを行いました。あいにくの雨模様でしたが、どの場所でも新たな発見があり、非常に学びの多い一日となりました。集合場所はあべのハルカスキャンパスで、まずはそこから大阪の街を一望しました。雨のため遠くまでは見渡せませんでしたが、その景色の中にも大阪の広さや活気が感じられ、都会の魅力を体感できました。

最初に大阪くらしの今昔館を訪れました。事前に調べていた歴史や魅力を踏まえて見学したことで、より深い理解が得られました。この施設では、江戸時代から昭和初期にかけての大阪の生活を体感できます。まず最上階の8階に上がり、歴史の流れに沿って下の階へと進みました。江戸時代の町並みをリアルに再現したフロアでは、昔のおもちゃで遊んだり、時間帯によって変化する空の色で朝や夜の雰囲気を味わったりできました。着物を着て歩くこともでき、着物をまとった多くの人がフロアを歩く姿は、まるでタイムスリップしたかのような感覚を呼び起こしました。実際の家屋に入れる展示や、からくりを使った工夫ある展示も楽しく、大阪の暮らしや街並みを楽しみながら学べる素晴らしい施設でした。

次に天神橋筋商店街に足を運びました。日本一長い全長2.6kmの商店街で、600を超える店舗が並んでおり、雨にもかかわらず多くの人で賑わい、活気に満ちていました。昼食は商店街内のイタリアンレストランでパスタをいただきました。店員さんが調理法やこだわりを教えてくれて、その話を聞きながら食べたことにより工夫を感じながら味わいました。また、商店街には様々な店が並び、大阪の食文化を感じることができました。

その後、中之島公園を散策しました。川に囲まれた公園で、他の都会を感じる街とは対照的に、自然が豊かで穏やかな雰囲気に包まれていました。色とりどりの花が咲き、特にバラの美しさは際立っていました。雨の中でも多くの人がバラを見に訪れており、その魅力を感じました。

最後に、大阪市中央公会堂を訪れました。1918年に完成した歴史ある建物で、赤レンガの外観だけでなく、細部までこだわった内装も素敵でした。この建物は実業家の岩本栄之助が寄付して建てられたもので、戦争による株価の暴落で会社が破綻し、完成前に自ら命を絶ったことを展示により学びました。彼がどのような思いでこの建物を遺したのか、深く考えさせられました。

このフィールドワークでは、雨の中の移動は大変でしたが、雨だからこそ知ることができたこともあり、大阪の多様な魅力を発見できました。高層ビルからの眺め、商店街の食と人々の活気、昔の暮らし、都会の中の自然、そして歴史ある建物。事前調査をしていたからこそ、それぞれの場所をより深く理解できたと思います。過去と現在が調和する大阪の魅力に触れ、この街の変化や新たな一面をこれからも楽しみに、そして知っていきたいと感じました。

最初に大阪くらしの今昔館を訪れました。事前に調べていた歴史や魅力を踏まえて見学したことで、より深い理解が得られました。この施設では、江戸時代から昭和初期にかけての大阪の生活を体感できます。まず最上階の8階に上がり、歴史の流れに沿って下の階へと進みました。江戸時代の町並みをリアルに再現したフロアでは、昔のおもちゃで遊んだり、時間帯によって変化する空の色で朝や夜の雰囲気を味わったりできました。着物を着て歩くこともでき、着物をまとった多くの人がフロアを歩く姿は、まるでタイムスリップしたかのような感覚を呼び起こしました。実際の家屋に入れる展示や、からくりを使った工夫ある展示も楽しく、大阪の暮らしや街並みを楽しみながら学べる素晴らしい施設でした。

次に天神橋筋商店街に足を運びました。日本一長い全長2.6kmの商店街で、600を超える店舗が並んでおり、雨にもかかわらず多くの人で賑わい、活気に満ちていました。昼食は商店街内のイタリアンレストランでパスタをいただきました。店員さんが調理法やこだわりを教えてくれて、その話を聞きながら食べたことにより工夫を感じながら味わいました。また、商店街には様々な店が並び、大阪の食文化を感じることができました。

その後、中之島公園を散策しました。川に囲まれた公園で、他の都会を感じる街とは対照的に、自然が豊かで穏やかな雰囲気に包まれていました。色とりどりの花が咲き、特にバラの美しさは際立っていました。雨の中でも多くの人がバラを見に訪れており、その魅力を感じました。

最後に、大阪市中央公会堂を訪れました。1918年に完成した歴史ある建物で、赤レンガの外観だけでなく、細部までこだわった内装も素敵でした。この建物は実業家の岩本栄之助が寄付して建てられたもので、戦争による株価の暴落で会社が破綻し、完成前に自ら命を絶ったことを展示により学びました。彼がどのような思いでこの建物を遺したのか、深く考えさせられました。

このフィールドワークでは、雨の中の移動は大変でしたが、雨だからこそ知ることができたこともあり、大阪の多様な魅力を発見できました。高層ビルからの眺め、商店街の食と人々の活気、昔の暮らし、都会の中の自然、そして歴史ある建物。事前調査をしていたからこそ、それぞれの場所をより深く理解できたと思います。過去と現在が調和する大阪の魅力に触れ、この街の変化や新たな一面をこれからも楽しみに、そして知っていきたいと感じました。

大阪の歴史に触れる一日

1年生 山本 莉里

5月24日に国際観光学科の塩路ゼミで初めての大阪フィールドワークに行きました。フィールドワークの場所を決める際に、美術館や博物館という案もあったのですが、塩路先生が薦めてくださった大阪くらしの今昔館に決定しました。

はじめに訪れた大阪くらしの今昔館では1830年代(天保年間)の大坂の町並みが再現されており、自由に散策できました。木戸門をくぐった瞬間にたくさんの提灯が立つ江戸時代の大阪にタイムスリップしたような感覚になりました。通りを歩いていくと、迫力のある大きくて赤い獅子がいました。そこは唐物屋で、外国からの輸入品を扱った店で、中国製の壺やヨーロッパ製のガラス器など、当時の日本では珍しかった調度品や工芸品が並んでいました。

夢中になって楽しんでいると空が暗くなってきて、花火が上がりました。みんながスマホを向けていて、もしこれが本当に江戸時代なら写真を撮ることなく一人で花火を見て感動したり、一緒にいる人と感動を共有したりしていたのだろうなと想像しました。花火も終わり月が出て、しばらくすると鶏の鳴き声が聞こえてきて空が明るくなっていきました。この日は雨だったけれど、ここでは空の明るさや音で一日の移り変わりが感じられるので天気が悪くても本当に外にいるみたいに江戸時代の大阪の町並みを体験できました。

さらに、周りを見渡すと着物を着て写真を撮っている外国の方々や、駒で遊んでいる小さい子供、それを見守る親がいて大阪くらしの今昔館はいろいろな人が楽しみながら大阪について学べる場所だとわかり、大阪観光をする人に薦めたいと感じました。

その後、天神橋筋商店街で昼食となりました。事前にグループで目星をつけていたドーナツ屋に行き、私はたくさん種類がある中、スタッフおすすめの塩キャラメルを食べました。生地がふわふわで塩キャラメルの甘く塩っぱい感じがやみつきでした。そのまま商店街を歩いていると目に付いた小籠包が食べたくなり、台湾料理屋に入りました。私は小籠包と魯肉麺(ルーローメン)を食べました。小籠包は肉汁がたっぷりで今までで一番美味しい小籠包でした。魯肉麺は初めて食べるので口に合うか不安でしたが、全然くせがなくとても食べやすくてもう一度食べたいと思いました。

昼食の後は、中之島のバラ園に行きました。そこには約310種ものバラが植えられており、赤やピンク、黄色などの綺麗なバラを見ると雨で憂鬱だった気分も晴れました。高層ビルが立ち並ぶ大阪で息抜きになるような場所だと感じました。バラ園を抜けると、レンガで作られた存在感のある大阪市中央公会堂が見えてきました。大阪市中央公会堂は国指定の重要文化財で、明治時代後半から大正時代にかけて大阪の株式界で活躍した岩本栄之助の寄付により竣工しました。見とれてしまうような外観で非日常を味わえる場所でした。館内は自由に見学できるエリアが限られているため、イベントやガイドツアーに参加してもっと見学してみたいと思いました。

今回のフィールドワークを通して普段行かないところに行き、知らなかった大阪の魅力に触れることができ、より興味がわきました。まだまだ自分の知らない魅力がたくさんあるはずなので、今まで行かなかったところに行ってみたり、大阪の観光地についてより深く調べてみたりしたいです。

はじめに訪れた大阪くらしの今昔館では1830年代(天保年間)の大坂の町並みが再現されており、自由に散策できました。木戸門をくぐった瞬間にたくさんの提灯が立つ江戸時代の大阪にタイムスリップしたような感覚になりました。通りを歩いていくと、迫力のある大きくて赤い獅子がいました。そこは唐物屋で、外国からの輸入品を扱った店で、中国製の壺やヨーロッパ製のガラス器など、当時の日本では珍しかった調度品や工芸品が並んでいました。

夢中になって楽しんでいると空が暗くなってきて、花火が上がりました。みんながスマホを向けていて、もしこれが本当に江戸時代なら写真を撮ることなく一人で花火を見て感動したり、一緒にいる人と感動を共有したりしていたのだろうなと想像しました。花火も終わり月が出て、しばらくすると鶏の鳴き声が聞こえてきて空が明るくなっていきました。この日は雨だったけれど、ここでは空の明るさや音で一日の移り変わりが感じられるので天気が悪くても本当に外にいるみたいに江戸時代の大阪の町並みを体験できました。

さらに、周りを見渡すと着物を着て写真を撮っている外国の方々や、駒で遊んでいる小さい子供、それを見守る親がいて大阪くらしの今昔館はいろいろな人が楽しみながら大阪について学べる場所だとわかり、大阪観光をする人に薦めたいと感じました。

その後、天神橋筋商店街で昼食となりました。事前にグループで目星をつけていたドーナツ屋に行き、私はたくさん種類がある中、スタッフおすすめの塩キャラメルを食べました。生地がふわふわで塩キャラメルの甘く塩っぱい感じがやみつきでした。そのまま商店街を歩いていると目に付いた小籠包が食べたくなり、台湾料理屋に入りました。私は小籠包と魯肉麺(ルーローメン)を食べました。小籠包は肉汁がたっぷりで今までで一番美味しい小籠包でした。魯肉麺は初めて食べるので口に合うか不安でしたが、全然くせがなくとても食べやすくてもう一度食べたいと思いました。

昼食の後は、中之島のバラ園に行きました。そこには約310種ものバラが植えられており、赤やピンク、黄色などの綺麗なバラを見ると雨で憂鬱だった気分も晴れました。高層ビルが立ち並ぶ大阪で息抜きになるような場所だと感じました。バラ園を抜けると、レンガで作られた存在感のある大阪市中央公会堂が見えてきました。大阪市中央公会堂は国指定の重要文化財で、明治時代後半から大正時代にかけて大阪の株式界で活躍した岩本栄之助の寄付により竣工しました。見とれてしまうような外観で非日常を味わえる場所でした。館内は自由に見学できるエリアが限られているため、イベントやガイドツアーに参加してもっと見学してみたいと思いました。

今回のフィールドワークを通して普段行かないところに行き、知らなかった大阪の魅力に触れることができ、より興味がわきました。まだまだ自分の知らない魅力がたくさんあるはずなので、今まで行かなかったところに行ってみたり、大阪の観光地についてより深く調べてみたりしたいです。

大阪の成り立ちを学んだフィールドワーク

1年生 宇賀 翔哉

私たちは5月18日に大阪くらしの今昔館と天神橋筋商店街、そして大阪城付近にフィールドワークに行ってきました。観光客が密集する大阪には至る所に外国人がいて、さすが大阪は観光客が多いなと感じました。そこで今回は行った場所で感じたことを述べていきます。

最初に訪れた大阪くらしの今昔館では、江戸時代から昭和時代までの人々の暮らしが一目瞭然にわかりました。私たちが映画やドラマなどでよく見るものが多くあり、または初めて見るものも数多く展示されていました。江戸時代の人々は風呂屋に行き、長屋で四家族が一つ屋根の下で暮らしていました。台所には料理をしたり米を炊いたりする“走り”や貯水するための水壺、薪や柴を燃料にして煮炊きをする“へっつい”などと呼ばれるものが生活するために必要不可欠でした。当時は電気がなかったため、行灯に菜種油を燃料にして明かりを灯していたそうです。

表通りに出てみると、町の政治を動かす大坂町三丁目会所と呼ばれる場所や全体を見渡すための火の見櫓があり、それらの場所が街の平和や安心を保っていました。火事が起こると、石造の用水と呼ばれるところから水を用いて火を消していました。

この頃の大阪には、すでに天神祭という祭典があったそうです。天皇や将軍などといった身分の高い人たちが乗る天神丸という船形山車が引かれていたそうです。この船は現在、大阪市指定有形人族文化財に認定されています。船の大きさが全長8m、全幅2m、全高3mの大変大きかったそうです。そのほかにも獅子や鞍馬の増正坊といった様々な造り物が祭礼になると盛り上げるために大坂三郷の至る所に飾り付けられました。それらは作り方に決まりはなかったようですが、人々を驚かせるために奇抜な発想で楽しむ目的があったそうです。

明治時代には、大阪でも文明開化となり、川の近くでは造幣寮が建てられて船の数が増えて蒸気船までもが現れました。さらに、心斎橋では、何の変哲もなかった橋にアーチ状の鉄柱が設置され、人や手押し車の数も膨大な量になりました。そして、一面に田畑が広がっているような場所に蒸気機関車が通るようになりました。

庶民の暮らしは、江戸時代から急速に進化していき、現代では当たり前にあるようなコンロ、扇風機、ストーブといった電化製品が登場しました。しかし、当時は電気がまだ広まっていなかったので、ほとんどの製品が石油もしくはガスでした。大坂くらしの今昔館で、たくさんのものを見て、私たちが日常的に使っているもののほとんどが電気で動くものであることに気づきました。人々が文明開化を生活に上手に利用していたことを知って驚きを隠せませんでした。

最初に訪れた大阪くらしの今昔館では、江戸時代から昭和時代までの人々の暮らしが一目瞭然にわかりました。私たちが映画やドラマなどでよく見るものが多くあり、または初めて見るものも数多く展示されていました。江戸時代の人々は風呂屋に行き、長屋で四家族が一つ屋根の下で暮らしていました。台所には料理をしたり米を炊いたりする“走り”や貯水するための水壺、薪や柴を燃料にして煮炊きをする“へっつい”などと呼ばれるものが生活するために必要不可欠でした。当時は電気がなかったため、行灯に菜種油を燃料にして明かりを灯していたそうです。

表通りに出てみると、町の政治を動かす大坂町三丁目会所と呼ばれる場所や全体を見渡すための火の見櫓があり、それらの場所が街の平和や安心を保っていました。火事が起こると、石造の用水と呼ばれるところから水を用いて火を消していました。

この頃の大阪には、すでに天神祭という祭典があったそうです。天皇や将軍などといった身分の高い人たちが乗る天神丸という船形山車が引かれていたそうです。この船は現在、大阪市指定有形人族文化財に認定されています。船の大きさが全長8m、全幅2m、全高3mの大変大きかったそうです。そのほかにも獅子や鞍馬の増正坊といった様々な造り物が祭礼になると盛り上げるために大坂三郷の至る所に飾り付けられました。それらは作り方に決まりはなかったようですが、人々を驚かせるために奇抜な発想で楽しむ目的があったそうです。

明治時代には、大阪でも文明開化となり、川の近くでは造幣寮が建てられて船の数が増えて蒸気船までもが現れました。さらに、心斎橋では、何の変哲もなかった橋にアーチ状の鉄柱が設置され、人や手押し車の数も膨大な量になりました。そして、一面に田畑が広がっているような場所に蒸気機関車が通るようになりました。

庶民の暮らしは、江戸時代から急速に進化していき、現代では当たり前にあるようなコンロ、扇風機、ストーブといった電化製品が登場しました。しかし、当時は電気がまだ広まっていなかったので、ほとんどの製品が石油もしくはガスでした。大坂くらしの今昔館で、たくさんのものを見て、私たちが日常的に使っているもののほとんどが電気で動くものであることに気づきました。人々が文明開化を生活に上手に利用していたことを知って驚きを隠せませんでした。

-

図1:火の見櫓

-

図2:天神丸

今昔館を出た後は、天神橋筋商店街に行って昼食を取りました。天神橋筋商店街は日本で最も長い商店街だけあって終わりが見えなかったです。昼食を済ませると最後は大阪城に行きました。当時はあいにく雨でしたが、付近にはたくさんの観光客がいてとても驚きました。

今回の大阪のフィールドワークを通じて感じたことは、晴れの日は当然人が多いですが、雨の日も晴れの日と同様に人が多くて、自分の想像をはるかに超えました。そして何よりインバウンドが目に見えて多いということが分かりました。

今回の大阪のフィールドワークを通じて感じたことは、晴れの日は当然人が多いですが、雨の日も晴れの日と同様に人が多くて、自分の想像をはるかに超えました。そして何よりインバウンドが目に見えて多いということが分かりました。

-

図 3:天神橋筋商店街

大阪文化と経済を歩いて学ぶフィールドワーク

1年生 NGUYEN THIKIMHE

今回のフィールドワークでは、大阪市にある「大阪くらしの今昔館」と「天神橋筋商店街」に行きました。私はこの二つの場所が、大阪の文化や経済とどう関わっているのかを考えました。昔の暮らしを学べる博物館と、日本で一番長い商店街を歩いて、その変化や続いているものを見てきました。

大阪くらしの今昔館は、大阪の昔の暮らしを紹介している博物館です。館内には、江戸時代の町が再現されていて、歩いているだけで昔の大阪の様子を感じることができます。大阪は商人の町だったので、商売をしながら暮らしていた人々の様子もよく分かります。 また、昭和時代の家の展示もあり、戦後に生活がどう変わったのかを知ることができました。例えば、家の作りや家具の並び方が昔と今でどう違うのかがよく分かりました。さらに、着物を着て町を歩ける体験などもあり、実際に昔の文化を体験できるのは面白かったです。

天神橋筋商店街は、日本で一番長い商店街で、たくさんの店が並んでいます。最近は観光客が増えていて、とてもにぎやかです。でも、昔ながらの地元向けの店も残っているのが特徴です。特に、安い八百屋などがあるので、地元の人にとって買い物しやすい場所になっています。 商店街を歩いてみると、老舗の食堂や昔からある店と、観光客向けの新しい店が並んでいることに気付きました。例えば、昔ながらの食堂では地元の人が食事をし、新しい店では観光客向けのお土産を売っていました。このように、商店街は時代の変化に合わせながらも、昔からの良いところを残しているのが分かりました。

また、歩いている中で、色々な国の文化を感じられる店も増えていることに驚きました。例えば、私はイタリア料理の店に入りました。店の人は日本人でしたが、笑顔で料理について説明してくれて、とても親しみやすい雰囲気でした。説明を聞きながら、美味しい昼ごはんをいただき、嬉しい気持ちになりました。大阪の中に、さまざまな文化が自然に共存していることを実感しました。

このような店があることで、観光客やインバウンドもますます増えていくと感じました。海外から来た人たちも、自分の国の味や文化に触れられると安心しますし、日本人のやさしい接客や丁寧なサービスに触れることで、日本への好感も高まると思います。

このフィールドワークを通して、大阪が昔から「商人の町」として発展してきた背景と、今でもその精神が街の中に生きていることを学びました。昔の暮らしを知ることと、現代の商店街の活気を肌で感じることができて、とても貴重な体験になりました。

大阪くらしの今昔館は、大阪の昔の暮らしを紹介している博物館です。館内には、江戸時代の町が再現されていて、歩いているだけで昔の大阪の様子を感じることができます。大阪は商人の町だったので、商売をしながら暮らしていた人々の様子もよく分かります。 また、昭和時代の家の展示もあり、戦後に生活がどう変わったのかを知ることができました。例えば、家の作りや家具の並び方が昔と今でどう違うのかがよく分かりました。さらに、着物を着て町を歩ける体験などもあり、実際に昔の文化を体験できるのは面白かったです。

天神橋筋商店街は、日本で一番長い商店街で、たくさんの店が並んでいます。最近は観光客が増えていて、とてもにぎやかです。でも、昔ながらの地元向けの店も残っているのが特徴です。特に、安い八百屋などがあるので、地元の人にとって買い物しやすい場所になっています。 商店街を歩いてみると、老舗の食堂や昔からある店と、観光客向けの新しい店が並んでいることに気付きました。例えば、昔ながらの食堂では地元の人が食事をし、新しい店では観光客向けのお土産を売っていました。このように、商店街は時代の変化に合わせながらも、昔からの良いところを残しているのが分かりました。

また、歩いている中で、色々な国の文化を感じられる店も増えていることに驚きました。例えば、私はイタリア料理の店に入りました。店の人は日本人でしたが、笑顔で料理について説明してくれて、とても親しみやすい雰囲気でした。説明を聞きながら、美味しい昼ごはんをいただき、嬉しい気持ちになりました。大阪の中に、さまざまな文化が自然に共存していることを実感しました。

このような店があることで、観光客やインバウンドもますます増えていくと感じました。海外から来た人たちも、自分の国の味や文化に触れられると安心しますし、日本人のやさしい接客や丁寧なサービスに触れることで、日本への好感も高まると思います。

このフィールドワークを通して、大阪が昔から「商人の町」として発展してきた背景と、今でもその精神が街の中に生きていることを学びました。昔の暮らしを知ることと、現代の商店街の活気を肌で感じることができて、とても貴重な体験になりました。

学びの多かったフィールドワーク

1年生 近藤 美緒

私たち塩路ゼミは、5月24日に「大阪くらしの今昔館」と「天神橋筋商店街」、「中之島バラ園」、そして「大阪市中央公会堂」へフィールドワークに行きました。

私にとってフィールドワークは、国際観光学科を選んだ理由の一つで、ずっと楽しみにしていたものでした。しかし、私は地方から進学してきたため、友達が一人もいない状態で入学し、不安な気持ちも抱えていました。そんな中で、ゼミの活動を通して仲間と話し合ったり、準備を進めたりするうちに、少しずつ打ち解けることができました。

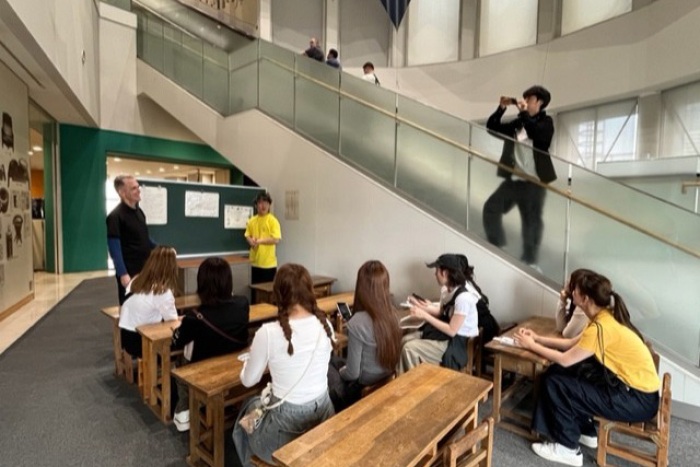

フィールドワークでは、最初に先生からの説明を聞き、行き先や目的を理解しながら、どの電車に乗るのか、所要時間はどれくらいかなどを調べました。また、訪問先の場所の歴史や現在の様子について、グループで協力しながら下調べを行いました。この過程で、ゼミ仲間と自然に会話する機会が増え、仲を深める良いきっかけになりました。

当日は、あべのハルカスキャンパスを出発し、最初に「大阪くらしの今昔館」を訪れました。ここでは、江戸時代の大阪の街並みを再現した展示を実際に歩いて体験でき、普段見ることのできない建物の構造や生活様式を学ぶことができました。外国人観光客も多く、スタッフには韓国人や中国人の方もいて、国際的な観光対応がされていると感じました。

次に訪れた「天神橋筋商店街」は、テレビで見たことがありましたが、実際に歩いてみると非常に長く、人も多くて活気にあふれていました。昔ながらの店と新しい店が混在し、観光と地元生活が共存していることが印象的でした。私はクリームブリュレドーナツを食べました。とても美味しく、しかも手頃な価格で満足感がありました。その後、台湾料理店で小籠包とルーロー麺を食べましたが、どちらも本格的な味で特に小籠包のスープが口の中で広がりとても美味しかったです。

「中之島バラ園」では、天気には恵まれませんでしたが、色とりどりのバラが咲いていて心が癒されました。最後に「大阪市中央公会堂」を訪れ、美しい外観と歴史ある建築に感動しました。大阪の株式会で活躍した岩本栄之助が1918年に建てたという話を聞き、大阪の近代史についても学ぶことができました。

このフィールドワークを通して、大阪の魅力を実際に感じることができただけでなく、ゼミ仲間との関係も深まり、非常に学びの多い一日となりました。今後もこの経験を活かし、さらに国際観光に関する学びを深めていきたいです。

私にとってフィールドワークは、国際観光学科を選んだ理由の一つで、ずっと楽しみにしていたものでした。しかし、私は地方から進学してきたため、友達が一人もいない状態で入学し、不安な気持ちも抱えていました。そんな中で、ゼミの活動を通して仲間と話し合ったり、準備を進めたりするうちに、少しずつ打ち解けることができました。

フィールドワークでは、最初に先生からの説明を聞き、行き先や目的を理解しながら、どの電車に乗るのか、所要時間はどれくらいかなどを調べました。また、訪問先の場所の歴史や現在の様子について、グループで協力しながら下調べを行いました。この過程で、ゼミ仲間と自然に会話する機会が増え、仲を深める良いきっかけになりました。

当日は、あべのハルカスキャンパスを出発し、最初に「大阪くらしの今昔館」を訪れました。ここでは、江戸時代の大阪の街並みを再現した展示を実際に歩いて体験でき、普段見ることのできない建物の構造や生活様式を学ぶことができました。外国人観光客も多く、スタッフには韓国人や中国人の方もいて、国際的な観光対応がされていると感じました。

次に訪れた「天神橋筋商店街」は、テレビで見たことがありましたが、実際に歩いてみると非常に長く、人も多くて活気にあふれていました。昔ながらの店と新しい店が混在し、観光と地元生活が共存していることが印象的でした。私はクリームブリュレドーナツを食べました。とても美味しく、しかも手頃な価格で満足感がありました。その後、台湾料理店で小籠包とルーロー麺を食べましたが、どちらも本格的な味で特に小籠包のスープが口の中で広がりとても美味しかったです。

「中之島バラ園」では、天気には恵まれませんでしたが、色とりどりのバラが咲いていて心が癒されました。最後に「大阪市中央公会堂」を訪れ、美しい外観と歴史ある建築に感動しました。大阪の株式会で活躍した岩本栄之助が1918年に建てたという話を聞き、大阪の近代史についても学ぶことができました。

このフィールドワークを通して、大阪の魅力を実際に感じることができただけでなく、ゼミ仲間との関係も深まり、非常に学びの多い一日となりました。今後もこの経験を活かし、さらに国際観光に関する学びを深めていきたいです。

大阪の歴史と観光

1年生 田中 仁

今回のフィールドワークを行う目的は、大阪の歴史を学ぶほかに、大阪の現代の街並みの変化や過去から受け継がれた事柄を学ぶためのものだと理解しています。昼食(食べ物)や移動手段として利用した地下鉄も同様に、大阪の発展に大きく関係しているので訪れた博物館や場所以外にもフィールドワークにおいて大きな題材です。

大阪くらしの今昔館は、1999年11月に「住まい」をテーマとした日本初の専門博物館として大阪市立住まい情報センターを開設し、「住む町・大阪」の歴史を広め、さらに住民がこの都市に愛着を抱きイメージを高める情報発信と交流促進を目指して活動を開始しました。その後、2002年4月に今の「大阪くらしの今昔館」という名が愛称となりました。展示物は8階では、明治・大正・昭和の大阪の街並みの模型、実際に使われていた昔の家電製品などが展示して9階は1830年代の大坂の町家を実物大で再現・展示しています。ここを訪れて私は大阪に住む人々の今と昔の暮らし方の違いに深く感心し、興味を持ちました。特に8階フロアに展示されている昔の家具を見物していると現代の家具と大きくデザインや使い方が異なるため、昔の家具に興味を持ちました。

大阪くらしの今昔館は、1999年11月に「住まい」をテーマとした日本初の専門博物館として大阪市立住まい情報センターを開設し、「住む町・大阪」の歴史を広め、さらに住民がこの都市に愛着を抱きイメージを高める情報発信と交流促進を目指して活動を開始しました。その後、2002年4月に今の「大阪くらしの今昔館」という名が愛称となりました。展示物は8階では、明治・大正・昭和の大阪の街並みの模型、実際に使われていた昔の家電製品などが展示して9階は1830年代の大坂の町家を実物大で再現・展示しています。ここを訪れて私は大阪に住む人々の今と昔の暮らし方の違いに深く感心し、興味を持ちました。特に8階フロアに展示されている昔の家具を見物していると現代の家具と大きくデザインや使い方が異なるため、昔の家具に興味を持ちました。

-

図 1.8階フロアのかつての堺筋の模型

-

図 2.9階フロアの江戸時代の大阪の街並みの屋根

今回のフィールドワークでも利用した大阪メトロは、大阪の発展に大きく貢献しました。「大阪メトロ」という名に改名される前の「大阪市営交通」は、1903年(明治36年)に日本初の公営路面電車を開業し、地下鉄事業は1933年(昭和8年)に御堂筋線の梅田~心斎橋間で開業しました。2018年4月1日に今の大阪メトロという名に改名し、大阪メトロは御堂筋線を含め9路線存在し大阪の地下を走行しています。2025年1月19日には大阪関西万博開催に伴い大阪メトロ中央線で「夢洲駅」が開業し、さらに大阪メトロは鉄道事業以外にバス事業も実施しています。そのため地下区間のみならず地上区間の大阪メトロにも注目したいです。

-

図 3.大阪メトロのロゴマーク

-

図 4.大阪メトロ御堂筋線の車両

大阪城は、豊臣秀吉が織田信長が抗した石山本願寺の跡地を手に入れ、全国統一の本拠地をこの地大阪と定め、天正11年(1583年)、雄大極まりない大阪城の建築を開始し建造に約15年を要しました。しかし、1615年に起きた大阪夏の陣で大阪城はすべて焼失、江戸時代に入って1620年に徳川幕府は大阪城の再建にのり出しました。さらに、天守閣も1665年の落雷で焼失したまま再建されず、残りの建物は明治維新の動乱で焼失してしまいました。1931年、当時の市長関一の提案と市民の募金により天守閣の再建が行われました。太平洋戦争の空襲により焼失した箇所はあったものの、昭和33年から41年にかけて行われた櫓・蔵などの修復、平成9年に行われた「平成の大改修」により今の大阪城の姿に改修されました。

今日では国内からや海外からの観光客が大阪城に訪れています。今回のフィールドワークでは登ることができませんでしたが、大阪の歴史を学ぶのにうってつけな場所です。さらに、大阪城は年に数回ほど大阪城の天守閣全体を使用したプロジェクションマッピングが開催され、日中のみならず夜間の大阪城を楽しめるイベントが開催されているため機会があれば夜にしか味わえない大阪城を訪れてみたいです。

今日では国内からや海外からの観光客が大阪城に訪れています。今回のフィールドワークでは登ることができませんでしたが、大阪の歴史を学ぶのにうってつけな場所です。さらに、大阪城は年に数回ほど大阪城の天守閣全体を使用したプロジェクションマッピングが開催され、日中のみならず夜間の大阪城を楽しめるイベントが開催されているため機会があれば夜にしか味わえない大阪城を訪れてみたいです。

-

図 5.大阪城

大阪府は、現在大阪関西万博が開催中のため多くの観光客が訪れています。イベントに参加するだけでなく大阪の歴史を学べる博物館や建造物に訪れたりしても十分に大阪を満喫できるのが大阪の魅力とも言えます。しかし、全国的に問題視されている観光客の増加に大阪府も京都府のように何かしらの対策を行うのではないかと予想されています。今後の大阪の観光業や運送業、飲食業等の発展にはそのような問題解消への取り組みやイベント等の開催が重要だと思います。

都市の歴史と生活文化を探るフィールドワーク

1年生 山田 智咲

5月24日に私は大阪市内にフィールドワークに行きました。最初に大阪くらしの今昔館を訪れました。「大阪くらしの今昔館」は、江戸時代から昭和にかけての大阪の暮らしを五感で体験できる貴重な施設で、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わえる場所でした。同館の10階には、人間国宝を特集した展示が行われており、工芸品や伝統技術の魅力に触れることができるフロアです。9階は、実物大の町並み「大阪町三丁目」を再現した展示フロアで、江戸時代の大阪の町並みを光と音で一日の流れとして体験できるようになっています。音声ガイド(有料)やQRコードを利用した解説(無料)もあり、理解を深めながら見学できました。8階では、「近大大阪の暮らし」をテーマにした企画展示が行われており、当時の住宅や家具、道具など展示されていました。時代ごとに変化する人々の暮らしや文化を知ることができ、現在の生活との違いを感じながら学ぶことができました。

次に、天神橋筋商店街で食べ歩きをしました。天神橋筋商店街は、全長2.6㎞にわたり約600店舗が軒を連ねる、日本一長い商店街として知られています。雨の中でも快適に食べ歩きを楽しめます。天神橋筋商店街を歩いていると、香ばしい甘い香りに足が止まり、つい立ち寄ったのが、小さなドーナツ専門店です。揚げたてのドーナツが店舗に並び、油の音とともにふわっと広がる香りが食欲をそそりました。ひとつ手に取ると、ほんのり温かく、手のひらに伝わる柔らかさが心地よかったです。ひと口かじると、外はカリッと中はもっちりしていて砂糖がほどよく、とてもおいしかったです。続いて立ち寄った中華の屋台風の店で、小籠包と麻辣麵を注文しました。蒸篭から立ちのぼる湯気とともに登場し熱々の肉汁がじゅわっとあふれてとてもおいしかったです。麻辣麵は、真っ赤なスープに浮かぶホアジャオの香りがあり、ひとすすりで舌にビリビリとしびれがはしりました。

さらに、中之島にある「中之島バラ園」に行きました。都会のビルに囲まれながらも、そこだけ時間がゆっくり流れているような静けさと美しさがあり、雨が降っていたけれども綺麗でした。最後に、中之島公会堂に行きました。建物を正面から見ると外国に来たかのような美しい建物でした。中に入ると、静かな空間で、館内には当時の写真や模型も展示されており、公会堂が市民の手で建てられたこと、そして100年以上使われ続けている背景を学ぶことができました。

今回の大阪のフィールドワークを通して、今昔館で大阪の昔の暮らしを体験し、天神橋筋商店街では現代の生活文化を感じることができました。中之島バラ園や公会堂では、自然や歴史的建築物にも触れ、大阪の多面的な魅力を知りました。実際に歩いて見て感じることで、教室では得られない学びがありました。一日で内容の濃い充実した体験となりました。

次に、天神橋筋商店街で食べ歩きをしました。天神橋筋商店街は、全長2.6㎞にわたり約600店舗が軒を連ねる、日本一長い商店街として知られています。雨の中でも快適に食べ歩きを楽しめます。天神橋筋商店街を歩いていると、香ばしい甘い香りに足が止まり、つい立ち寄ったのが、小さなドーナツ専門店です。揚げたてのドーナツが店舗に並び、油の音とともにふわっと広がる香りが食欲をそそりました。ひとつ手に取ると、ほんのり温かく、手のひらに伝わる柔らかさが心地よかったです。ひと口かじると、外はカリッと中はもっちりしていて砂糖がほどよく、とてもおいしかったです。続いて立ち寄った中華の屋台風の店で、小籠包と麻辣麵を注文しました。蒸篭から立ちのぼる湯気とともに登場し熱々の肉汁がじゅわっとあふれてとてもおいしかったです。麻辣麵は、真っ赤なスープに浮かぶホアジャオの香りがあり、ひとすすりで舌にビリビリとしびれがはしりました。

さらに、中之島にある「中之島バラ園」に行きました。都会のビルに囲まれながらも、そこだけ時間がゆっくり流れているような静けさと美しさがあり、雨が降っていたけれども綺麗でした。最後に、中之島公会堂に行きました。建物を正面から見ると外国に来たかのような美しい建物でした。中に入ると、静かな空間で、館内には当時の写真や模型も展示されており、公会堂が市民の手で建てられたこと、そして100年以上使われ続けている背景を学ぶことができました。

今回の大阪のフィールドワークを通して、今昔館で大阪の昔の暮らしを体験し、天神橋筋商店街では現代の生活文化を感じることができました。中之島バラ園や公会堂では、自然や歴史的建築物にも触れ、大阪の多面的な魅力を知りました。実際に歩いて見て感じることで、教室では得られない学びがありました。一日で内容の濃い充実した体験となりました。

初めて大阪くらしの今昔館を訪れて

1年生 西野 光人

2025年5月24日、ゼミのフィールドワークで大阪市北区にある「大阪くらしの今昔館(大阪市立住まいのミュージアム)」を訪れました。午前9時に阪南大学のあべのハルカスキャンパスの23階に集合しました。そこからゼミのみんなと一緒にあべのハルカスを出て天王寺駅から動物園前駅で乗り換えて天神橋筋六丁目駅で降り、今昔館に行きました。

今昔館は、江戸時代から現代に至るまでの大阪の住まいと人々の暮らしを紹介する日本でも珍しい専門博物館です。特に印象的だったのは、原寸大で再現された江戸時代の町並みです。照明や音響で時間の移り変わりが演出され、実際に町中を歩いているような臨場感がありました。庶民の暮らしを支えた長屋の構造や、共有スペースでの生活文化は、現代の個別化した暮らしと大きく異なっていてとても興味深かったです。

次の展示エリアでは、明治から昭和、平成にかけての住宅が模型や写真、実物資料を通じて紹介されていました。また、懐かしさとともに家族の形や住まいの役割の変化について考えさせられ、戦後の高度経済成長期における住宅の大量供給と、都市化が住まいのスタイルを大きく変えたことも学びました。現代では模型でしか見ることのできないものですが、昔の暮らしで使われていたものをこのように復元していることに驚きました。

その後、今昔館を出て各班に分かれて昼ご飯を食べに行きました。初め計画していた予定では、ピザを食べに行くはずだったのですが、日曜日ということもあり、席が空いておらず、他の店を探すことにしました。そこで、私たちの班では、「天満 焼肉 藤四郎」という焼肉屋に行きました。そこで私はビビンバと焼肉を食べました。店の雰囲気もよくとても清潔感がある店内でした。昼から贅沢ができて、とても良かったです。

昼食後、今昔館前で集合して、天神橋筋六丁目駅から大阪城公園駅に行き、公園内を歩き大阪城に向かいました。しかし、この日は天候に恵まれず、待ち時間が1時間といこともあり、大阪城に登ることは断念し、大阪城の近くでゼミのみんなと集合写真を撮りました。私は、大阪城の迫力と雰囲気が壮大で感動しました。大阪城からの帰り道、公園内のスターバックスでコーヒーをいただきました。とてもリラックスした良い時間でした。

今回のフィールドワークでは大阪について詳しく学べました。私は、生まれてから大阪に住んでいますが、大阪の昔のことや現代に至るまでの過程を知らなかったので、とても勉強になりました。普段、見学に行かない今昔館に行き、いつもと違った体験をゼミ活動ですることにより、知識を深め、地域に興味を持つことができたとても良い貴重な時間だったと思います。

今昔館は、江戸時代から現代に至るまでの大阪の住まいと人々の暮らしを紹介する日本でも珍しい専門博物館です。特に印象的だったのは、原寸大で再現された江戸時代の町並みです。照明や音響で時間の移り変わりが演出され、実際に町中を歩いているような臨場感がありました。庶民の暮らしを支えた長屋の構造や、共有スペースでの生活文化は、現代の個別化した暮らしと大きく異なっていてとても興味深かったです。

次の展示エリアでは、明治から昭和、平成にかけての住宅が模型や写真、実物資料を通じて紹介されていました。また、懐かしさとともに家族の形や住まいの役割の変化について考えさせられ、戦後の高度経済成長期における住宅の大量供給と、都市化が住まいのスタイルを大きく変えたことも学びました。現代では模型でしか見ることのできないものですが、昔の暮らしで使われていたものをこのように復元していることに驚きました。

その後、今昔館を出て各班に分かれて昼ご飯を食べに行きました。初め計画していた予定では、ピザを食べに行くはずだったのですが、日曜日ということもあり、席が空いておらず、他の店を探すことにしました。そこで、私たちの班では、「天満 焼肉 藤四郎」という焼肉屋に行きました。そこで私はビビンバと焼肉を食べました。店の雰囲気もよくとても清潔感がある店内でした。昼から贅沢ができて、とても良かったです。

昼食後、今昔館前で集合して、天神橋筋六丁目駅から大阪城公園駅に行き、公園内を歩き大阪城に向かいました。しかし、この日は天候に恵まれず、待ち時間が1時間といこともあり、大阪城に登ることは断念し、大阪城の近くでゼミのみんなと集合写真を撮りました。私は、大阪城の迫力と雰囲気が壮大で感動しました。大阪城からの帰り道、公園内のスターバックスでコーヒーをいただきました。とてもリラックスした良い時間でした。

今回のフィールドワークでは大阪について詳しく学べました。私は、生まれてから大阪に住んでいますが、大阪の昔のことや現代に至るまでの過程を知らなかったので、とても勉強になりました。普段、見学に行かない今昔館に行き、いつもと違った体験をゼミ活動ですることにより、知識を深め、地域に興味を持つことができたとても良い貴重な時間だったと思います。

学びの大阪フィールドワーク

1年生 藤井 陽花

先日、大阪のフィールドワークで大阪くらし今昔館、フード物語という高級焼肉店、そして大阪城を訪れた後、スターバックスでひと休みしてきました。とても充実した一日だったので、ここでその感想を報告したいと思います。

最初に訪れたのは、「大阪くらし今昔館」というところです。大阪の昔の街並みを再現している博物館です。江戸時代の大阪の様子を体験することができたり、昔の着物を着たりすることができます。建物の外見や室内の細かいところまでこだわりがあり、本当に江戸時代にタイムスリップしたかのような気分を味わうことができました。また、昼になったり夜になったりするので、その時代の一日の雰囲気を感じることもできます。そして館内を歩いていくと、当時の人々の様子が実感でき、昔の大阪の風情を知る貴重な体験になりした。特に、歴史好きな人にはたまらない場所だと思います。

次に訪れたのは、天神橋筋商店街の「フード物語」という高級焼肉店です。ここで私はビビンバを食べました。サラダときゅうりキムチがついたもので、とてもお得でした。肉の種類も豊富に用意されていて、ハラミとカルビを食べました。どの肉もとろけるように柔らかくて美味しかったです。店内は落ち着いた雰囲気で、スタッフの方々の丁寧な接客もとても心地よかったです。普段はなかなか味わえない贅沢な焼肉を味わうことができ、大満足できました。

焼肉でおなかを満たした後、大阪城へ向かいました。大坂城は歴史のある城で、天守閣からは大阪市内を一望できる景色が広がっています。館内に行きたかったのですが、この日は60分待ちで入ることができませんでした。しかし、城内には展示物も多く、戦国時代を思いながら散策することができ、とても楽しめる場所です。大阪城公園がとても綺麗で、観光客もたくさんおり、かなり賑わっていました。また、のんびり過ごせるのも魅力だと思います。

最後に、森ノ宮駅近くのスターバックスでみんなで楽しかった出来事を話しながら、美味しいドリンクを飲んでリラックスすることができました。普段の勉強の疲れや忙しさを忘れ、心からリフレッシュできる時間でした。

今回のフィールドワークでは、大阪の歴史や文化を学びながら、美味しいものを食べて、きれいな景色を見て、心に残る素敵な思い出が出来ました。改めて大阪の魅力を感じることができ、大阪について多く学ぶことができました。ゼミのメンバーとの絆も深めることができて良かったです。

最初に訪れたのは、「大阪くらし今昔館」というところです。大阪の昔の街並みを再現している博物館です。江戸時代の大阪の様子を体験することができたり、昔の着物を着たりすることができます。建物の外見や室内の細かいところまでこだわりがあり、本当に江戸時代にタイムスリップしたかのような気分を味わうことができました。また、昼になったり夜になったりするので、その時代の一日の雰囲気を感じることもできます。そして館内を歩いていくと、当時の人々の様子が実感でき、昔の大阪の風情を知る貴重な体験になりした。特に、歴史好きな人にはたまらない場所だと思います。

次に訪れたのは、天神橋筋商店街の「フード物語」という高級焼肉店です。ここで私はビビンバを食べました。サラダときゅうりキムチがついたもので、とてもお得でした。肉の種類も豊富に用意されていて、ハラミとカルビを食べました。どの肉もとろけるように柔らかくて美味しかったです。店内は落ち着いた雰囲気で、スタッフの方々の丁寧な接客もとても心地よかったです。普段はなかなか味わえない贅沢な焼肉を味わうことができ、大満足できました。

焼肉でおなかを満たした後、大阪城へ向かいました。大坂城は歴史のある城で、天守閣からは大阪市内を一望できる景色が広がっています。館内に行きたかったのですが、この日は60分待ちで入ることができませんでした。しかし、城内には展示物も多く、戦国時代を思いながら散策することができ、とても楽しめる場所です。大阪城公園がとても綺麗で、観光客もたくさんおり、かなり賑わっていました。また、のんびり過ごせるのも魅力だと思います。

最後に、森ノ宮駅近くのスターバックスでみんなで楽しかった出来事を話しながら、美味しいドリンクを飲んでリラックスすることができました。普段の勉強の疲れや忙しさを忘れ、心からリフレッシュできる時間でした。

今回のフィールドワークでは、大阪の歴史や文化を学びながら、美味しいものを食べて、きれいな景色を見て、心に残る素敵な思い出が出来ました。改めて大阪の魅力を感じることができ、大阪について多く学ぶことができました。ゼミのメンバーとの絆も深めることができて良かったです。

私の知らない大阪

1年生 北澤 朱梨

5月24日、私たち塩路ゼミは、大阪くらしの今昔館と天神橋筋商店を訪れました。昼食後には、2グループに別れて中之島バラ園と大阪城に行きました。この日の天気は雨でしたが、楽しくフィールドワークを行うことができました。

まず、出発地点である大阪あべのハルカスキャンパスで集合写真を撮り、地下鉄のエンジョイエコカードを使って大阪くらしの今昔館へ向かいました。私自身大阪に19年住んでいながら、大阪の都市住居の歴史や文化について学べる博物館があるとは知りませんでした。休日でしたが、あまり入館者はいないだろうと思っていました。しかし、実際に行ってみると、浴衣を着た外国人観光客や日本人のカップルや年配の方々など、幅広い年齢層の入館者が来ていました。音声ガイドを使って昔の街並みを楽しんでいる外国人やガイドさんが説明しているのを聞いている入館者などがいて、それぞれ楽しんでいました。

また、9階エリアでは、一日を45分で体験でき、古い家屋の街並みの中で、提灯が灯ったり、花火が上がったり、鐘が鳴ったりして、江戸時代にタイムスリップしたかのような気分になりました。8階では、パノラマ地図や年表、明治・大正・昭和の暮らしの道具の展示がありました。天神祭や昔の暮らしをミニチュアで展示しているコーナーがあり、一人一人の顔の表情などを見るのがとても楽しかったです。

まず、出発地点である大阪あべのハルカスキャンパスで集合写真を撮り、地下鉄のエンジョイエコカードを使って大阪くらしの今昔館へ向かいました。私自身大阪に19年住んでいながら、大阪の都市住居の歴史や文化について学べる博物館があるとは知りませんでした。休日でしたが、あまり入館者はいないだろうと思っていました。しかし、実際に行ってみると、浴衣を着た外国人観光客や日本人のカップルや年配の方々など、幅広い年齢層の入館者が来ていました。音声ガイドを使って昔の街並みを楽しんでいる外国人やガイドさんが説明しているのを聞いている入館者などがいて、それぞれ楽しんでいました。

また、9階エリアでは、一日を45分で体験でき、古い家屋の街並みの中で、提灯が灯ったり、花火が上がったり、鐘が鳴ったりして、江戸時代にタイムスリップしたかのような気分になりました。8階では、パノラマ地図や年表、明治・大正・昭和の暮らしの道具の展示がありました。天神祭や昔の暮らしをミニチュアで展示しているコーナーがあり、一人一人の顔の表情などを見るのがとても楽しかったです。

大阪くらしの今昔館に行ったあと、天神橋筋商店街に向かい、3グループに別れて昼ご飯を食べました。私たちは、4人でタイ料理に行く予定だったのですが、その店が閉まっていて急遽イタリア料理に変更になりました。訪れたイタリア料理店はレコード盤が飾ってあり居心地が良かったです。店の人がひとつひとつ料理を持ってきてくれる際に説明をしてくださり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

昼ご飯を食べた後、2グループに別れ、私は大阪城に移動しました。雨だったのにも関わらず人がとても多くて驚きました。すれ違う人を見ると外国人観光客が多いイメージでした。天守閣に入るのに待ち時間が1時間もあり、残念ながら中に入ることはできませんでしたが、迫力ある大阪城を間近で見ることができました。

このフィールドワークを通して気づいたことは、歴史の教科書などでは昔の暮らしのイメージがあまりわかなかったですが、実際に自分の目で見ることで昔の人が普段どのような生活をし、どのような家に住んでいたかなどがわりました。そして、日本人だけではなく外国人観光客など、大阪は世界的に観光地としても人気だということも実感することができました。

このフィールドワークを通して気づいたことは、歴史の教科書などでは昔の暮らしのイメージがあまりわかなかったですが、実際に自分の目で見ることで昔の人が普段どのような生活をし、どのような家に住んでいたかなどがわりました。そして、日本人だけではなく外国人観光客など、大阪は世界的に観光地としても人気だということも実感することができました。

都市の多面性を歩く大阪フィールドワーク

1年生 林 蒼偉

私は今回、大阪市北区にある「大阪くらしの今昔館」を訪れ、大阪の住まいや暮らしの歴史について学びました。この施設は、江戸時代から昭和時代にかけての大阪の街並みや生活様式を再現・展示しており、当時の人々の暮らしを実感できる貴重な学習の場です。

見学では、まず、9階の江戸時代ゾーンを訪れました。ここでは、町家や風呂屋、薬屋などが実物大で再現されており、まるでタイムスリップしたような感覚になりました。建物の内部まで細かく作り込まれており、当時の建築技術や生活の工夫に触れることができました。また、着物を着て街並みを歩ける体験もあり、視覚だけでなく身体でも歴史を感じることができました。次に、8階では明治・大正・昭和時代の大阪の街をジオラマで見学しました。戦前の町並みから近代化の様子までが詳細に再現されており、大阪という都市がどのように発展してきたかを視覚的に理解できました。さらに、音声ガイドや説明パネルも充実していて、各時代の背景を深く学ぶことができました。今回の見学を通じて、教科書だけでは得られないリアルな歴史の姿に触れることができました。今昔館のような体験型施設は、大学での学びを補完するうえで非常に有意義だと感じました。今後の学習や研究に、この体験を活かしていきたいと思います。

昼ご飯に、「天神橋焼肉藤四郎」を訪れました。店内は落ち着いた和風の雰囲気で、カウンター席があり、昼時もあって客が多くにぎわっていました。厳選された和牛が自慢で、特にカルビとタン塩が人気メニューです。ジューシーで柔らかく、炭火で焼くことで香ばしさが引き立っていました。スタッフの丁寧なサービスなども心地よく、リーズナブルな価格設定も嬉しいポイントと感じました。地元の食材を活かしたサイドメニューも充実しており、満足度の高い焼肉体験ができました。

次に、雨の中、大阪城の外観を見学しました。曇天の空にそびえる天守閣は、重厚感と荘厳さを一層引き立てていました。石垣や堀には雨が静かに降り注ぎ、歴史の重みを感じさせる静謐な雰囲気が漂っていました。傘をさしながら歩く観光客の姿もまばらでしたが、特に外国人観光客が多いと感じられました。濡れた瓦屋根や白壁がしっとりと輝き、雨の日ならではの美しさを発見できました。歴史と自然が調和する雨の大阪城は、晴天とは違った魅力を感じられました。

見学では、まず、9階の江戸時代ゾーンを訪れました。ここでは、町家や風呂屋、薬屋などが実物大で再現されており、まるでタイムスリップしたような感覚になりました。建物の内部まで細かく作り込まれており、当時の建築技術や生活の工夫に触れることができました。また、着物を着て街並みを歩ける体験もあり、視覚だけでなく身体でも歴史を感じることができました。次に、8階では明治・大正・昭和時代の大阪の街をジオラマで見学しました。戦前の町並みから近代化の様子までが詳細に再現されており、大阪という都市がどのように発展してきたかを視覚的に理解できました。さらに、音声ガイドや説明パネルも充実していて、各時代の背景を深く学ぶことができました。今回の見学を通じて、教科書だけでは得られないリアルな歴史の姿に触れることができました。今昔館のような体験型施設は、大学での学びを補完するうえで非常に有意義だと感じました。今後の学習や研究に、この体験を活かしていきたいと思います。

昼ご飯に、「天神橋焼肉藤四郎」を訪れました。店内は落ち着いた和風の雰囲気で、カウンター席があり、昼時もあって客が多くにぎわっていました。厳選された和牛が自慢で、特にカルビとタン塩が人気メニューです。ジューシーで柔らかく、炭火で焼くことで香ばしさが引き立っていました。スタッフの丁寧なサービスなども心地よく、リーズナブルな価格設定も嬉しいポイントと感じました。地元の食材を活かしたサイドメニューも充実しており、満足度の高い焼肉体験ができました。

次に、雨の中、大阪城の外観を見学しました。曇天の空にそびえる天守閣は、重厚感と荘厳さを一層引き立てていました。石垣や堀には雨が静かに降り注ぎ、歴史の重みを感じさせる静謐な雰囲気が漂っていました。傘をさしながら歩く観光客の姿もまばらでしたが、特に外国人観光客が多いと感じられました。濡れた瓦屋根や白壁がしっとりと輝き、雨の日ならではの美しさを発見できました。歴史と自然が調和する雨の大阪城は、晴天とは違った魅力を感じられました。

仲間になれたフィールドワーク

1年生 小山 由奈

私は、先日ゼミで大阪フィールドワークに行きました。午前10時に大阪あべのハルカスの16階に上り、23階で降りて、阪南大学のキャンパスに集合しました。まずはゼミのみんなで写真を撮りました。この日は学科で英語担当のコールドウェル先生が来てくれていました。あべのハルカスを出て地下の天王寺駅に行き、動物園前で乗り換えて天神橋筋六丁目駅で降りました。

大阪暮らしの今昔館の中に入り暗い道を歩きました。そうすると昔の街並みが見えてきました。花火が上がっていてとてもきれいだと感じました。そこには昔の人の生活を思い描けるような景色が広がっていました。道に柴犬2匹の像が戯れていてとてもかわいかったです。それを写真に撮っていてフラッシュをたいてしまい、注意されました。今昔館は思っていたよりも狭くてまわりやすくお年寄りの方でも楽しめると思いました。

昼ご飯は3つの班に分かれて食べに行きました。私たちの班はピザを食べる予定でしたが、8人は店に入れなかったので行けませんでした。天神橋筋商店街を歩き、なかなか店が決まりませんでした。沢山の店があり全部とても美味しそうでした。悩んだ結果、焼肉屋のFOOD MONOGATARIに決めました。色んなおいしそうなメニューがあり、なかなか決まりませんでしたが、好きな盛岡冷麵があり頼みました。友達はビビンバやハラミ丼定食を頼んでいました。私が頼んだ冷麵もとても美味しかったです。また今度、個人的に行きたいと思いました。最後に、大阪城にいく班と中之島バラ園にいく班に分かれました。

私は大阪城にいく班でした。みんなで電車に乗り森ノ宮駅に行きましたが、雨が降っており、大阪城の見学ができず残念でした。入り口で友達が写真をとってくれました。雨の中を友達と話しながら歩き、大阪城に向かいました。着いた時に待ち時間が60分と知り、雨も降っていたのでやめました。しかし、大阪城を目の前で見ることができて、とても綺麗で感動しました。見終わってみんなで写真を撮ったことが思い出に残りました。大阪城に上れなかったのでスターバックスコーヒーに行きました。そこで、みんなで飲み物を飲みながらその日の思い出を話し、余韻に浸って楽しかったです。

このフィールドワークを通して大阪の昔の暮らしや、今の人たちの暮らしの違いを知ることができました。そして、ゼミの人たちと大阪の街を回ってより一層団結と仲が深まりました。これから、この仲間たちともっと深く大阪の街を知りたいと思いました。

大阪暮らしの今昔館の中に入り暗い道を歩きました。そうすると昔の街並みが見えてきました。花火が上がっていてとてもきれいだと感じました。そこには昔の人の生活を思い描けるような景色が広がっていました。道に柴犬2匹の像が戯れていてとてもかわいかったです。それを写真に撮っていてフラッシュをたいてしまい、注意されました。今昔館は思っていたよりも狭くてまわりやすくお年寄りの方でも楽しめると思いました。

昼ご飯は3つの班に分かれて食べに行きました。私たちの班はピザを食べる予定でしたが、8人は店に入れなかったので行けませんでした。天神橋筋商店街を歩き、なかなか店が決まりませんでした。沢山の店があり全部とても美味しそうでした。悩んだ結果、焼肉屋のFOOD MONOGATARIに決めました。色んなおいしそうなメニューがあり、なかなか決まりませんでしたが、好きな盛岡冷麵があり頼みました。友達はビビンバやハラミ丼定食を頼んでいました。私が頼んだ冷麵もとても美味しかったです。また今度、個人的に行きたいと思いました。最後に、大阪城にいく班と中之島バラ園にいく班に分かれました。

私は大阪城にいく班でした。みんなで電車に乗り森ノ宮駅に行きましたが、雨が降っており、大阪城の見学ができず残念でした。入り口で友達が写真をとってくれました。雨の中を友達と話しながら歩き、大阪城に向かいました。着いた時に待ち時間が60分と知り、雨も降っていたのでやめました。しかし、大阪城を目の前で見ることができて、とても綺麗で感動しました。見終わってみんなで写真を撮ったことが思い出に残りました。大阪城に上れなかったのでスターバックスコーヒーに行きました。そこで、みんなで飲み物を飲みながらその日の思い出を話し、余韻に浸って楽しかったです。

このフィールドワークを通して大阪の昔の暮らしや、今の人たちの暮らしの違いを知ることができました。そして、ゼミの人たちと大阪の街を回ってより一層団結と仲が深まりました。これから、この仲間たちともっと深く大阪の街を知りたいと思いました。

地方出身者が体験した大阪の観光

1年生 田中 璃里香

5月24日に国際観光学科の活動で、大阪フィールドワークが行われました。私たち塩路ゼミは、大阪くらしの今昔館、天神橋筋商店街、大阪城、中之島へ行きました。

初めに、大阪くらしの今昔館へ行きました。大阪くらしの今昔館は外国人の来館者がとても多かったのが印象的でした。中には、浴衣を着ている外国人の方も見られ、日本の文化に興味を持ってくれているのだなととても嬉しくなりました。私自身も、歴史的な街並みや展示物を見て、日本の文化に触れることができて、とても勉強になりました。館内で特に印象的だったのは、通天閣とルナ・パークを再現した展示です。パリのエッフェル塔と凱旋門を模した初代の通天閣をみることができ、とても印象に残りました。

次に、天神橋筋商店街へ行きました。私たちは、天神橋筋商店街でお昼ご飯を食べました。最初にドーナツを食べた後、台湾料理の店に入り小籠包などを食べました。天神橋筋商店街は、昔の街並みを感じることができる所がいくつかあり、とても印象的でした。特に、レトロな美容室がいくつかあり、とても魅力的でした。天神橋筋商店街では、人の温かさも感じられとてもよかったです。

最後に、大阪城チームと中之島チームに分かれてそれぞれ観光を楽しみました。私は、中之島チームで、バラ園と大阪市中央公会堂へ行きました。バラ園では、あいにくの雨でしたが、見ごろのバラをみることができました。大阪市中央公会堂では、展示を見ながら公会堂の成り立ちや歴史について学ぶことができました。

私は、今回のフィールドワークを通して、大阪の新しい観光を発見できたと思います。私は、福井県から大阪府に来ました。以前まで私のなかで、大阪の観光といえば、USJ、梅田、鶴橋、天王寺など誰もが知っているようなありきたりの所しか思い浮かびませんでした。しかし、今回のフィールドワークで自分だけでは、なかなか足を運ばないような場所に行くことで新たな体験ができ、とても面白かったです。地方出身者だからこそ、大阪このような場所もあったのかという驚きや新たな発見がとても多く、今回のフィールドワークを通して、観光について学ぶことができ、ゼミの仲間との交流を深められる良い機会になったと思います。フィールドワークで実際に足を運んで学ぶことは、とても良い体験だと感じたので、これからは自ら様々な場所に足を運んで新たな発見を得たいなと思いました。

初めに、大阪くらしの今昔館へ行きました。大阪くらしの今昔館は外国人の来館者がとても多かったのが印象的でした。中には、浴衣を着ている外国人の方も見られ、日本の文化に興味を持ってくれているのだなととても嬉しくなりました。私自身も、歴史的な街並みや展示物を見て、日本の文化に触れることができて、とても勉強になりました。館内で特に印象的だったのは、通天閣とルナ・パークを再現した展示です。パリのエッフェル塔と凱旋門を模した初代の通天閣をみることができ、とても印象に残りました。

次に、天神橋筋商店街へ行きました。私たちは、天神橋筋商店街でお昼ご飯を食べました。最初にドーナツを食べた後、台湾料理の店に入り小籠包などを食べました。天神橋筋商店街は、昔の街並みを感じることができる所がいくつかあり、とても印象的でした。特に、レトロな美容室がいくつかあり、とても魅力的でした。天神橋筋商店街では、人の温かさも感じられとてもよかったです。

最後に、大阪城チームと中之島チームに分かれてそれぞれ観光を楽しみました。私は、中之島チームで、バラ園と大阪市中央公会堂へ行きました。バラ園では、あいにくの雨でしたが、見ごろのバラをみることができました。大阪市中央公会堂では、展示を見ながら公会堂の成り立ちや歴史について学ぶことができました。

私は、今回のフィールドワークを通して、大阪の新しい観光を発見できたと思います。私は、福井県から大阪府に来ました。以前まで私のなかで、大阪の観光といえば、USJ、梅田、鶴橋、天王寺など誰もが知っているようなありきたりの所しか思い浮かびませんでした。しかし、今回のフィールドワークで自分だけでは、なかなか足を運ばないような場所に行くことで新たな体験ができ、とても面白かったです。地方出身者だからこそ、大阪このような場所もあったのかという驚きや新たな発見がとても多く、今回のフィールドワークを通して、観光について学ぶことができ、ゼミの仲間との交流を深められる良い機会になったと思います。フィールドワークで実際に足を運んで学ぶことは、とても良い体験だと感じたので、これからは自ら様々な場所に足を運んで新たな発見を得たいなと思いました。

大阪の歴史と観光

1年生 池田 瑠良

5月24日、私たちは天王寺のあべのハルカスで集合写真を撮りました。この日初めてあべのハルカス内に阪南大学のキャンパスがあることを知り、とても驚きました。まさか、あの高層ビルの中に学びの場があるとは思っていなかったので、感動しました。自宅からも近く、アクセスがとても便利な場所にあるため、今後も積極的に利用していきたいと感じました。

その後、電車に乗って「大阪くらしの今昔館」へ向かいました。今昔館では、大阪の昔の暮らしや文化、伝統、そして現代に至るまでの変化について学ぶことができ、とても勉強になりました。館内には、江戸時代の町並みを実物大で再現した模型や、大正・昭和時代の家庭で使われていた電化製品、生活道具などが展示されており、当時の人々の暮らしがどのようなものだったのかを身近に感じることができました。現在の自分の家の周囲と比較してみると、時代とともに街並みや生活様式が大きく変化している一方で、変わらず受け継がれている文化もあることに気づき、歴史の流れと日本人の価値観の一端を感じることができました。

また、今昔館には日本人だけでなく、多くの外国人観光客も訪れており、日本の歴史や文化、暮らしの魅力が世界に発信されていることを実感しました。日本の文化と外国の文化は大きく異なる部分もありますが、そうした違いに興味を持つことも国際理解の第一歩だと感じ、これをきっかけに海外の文化にも興味が湧きました。現代と過去の違いを見比べることで、現在の生活のありがたみを改めて認識し、とても良い経験になりました。

その後、天神橋筋商店街に移動し、食べ歩きを楽しみました。ドーナツや小籠包をはじめ、さまざまなグルメを味わいました。特に印象に残っているのは、個人店で食べたドーナツです。普段はチェーン店のミスタードーナツを利用することが多いのですが、今回は初めて地元の個人店で買ったドーナツを食べ、そのもちもちとした食感と風味の良さに驚きました。また、小籠包を食べた中華料理店では、ラーメンもいただき、しっかりお腹を満たすことができました。どの料理もとても美味しく、商店街ならではの活気と味を楽しむことができました。

最後に訪れたのは、中之島のバラ園です。あいにくの雨でバラが少し散ってしまっていたのは残念でしたが、それでも園内は色とりどりのバラで彩られていて、とても綺麗でした。普段、花をじっくり見る機会があまりないため、この日は自然の美しさに触れる良い機会となりました。今回の体験を通じて、大阪の歴史や文化、美味しい食べ物、そして自然に至るまで、身近なものの魅力を再発見することができ、本当に充実した一日でした。

その後、電車に乗って「大阪くらしの今昔館」へ向かいました。今昔館では、大阪の昔の暮らしや文化、伝統、そして現代に至るまでの変化について学ぶことができ、とても勉強になりました。館内には、江戸時代の町並みを実物大で再現した模型や、大正・昭和時代の家庭で使われていた電化製品、生活道具などが展示されており、当時の人々の暮らしがどのようなものだったのかを身近に感じることができました。現在の自分の家の周囲と比較してみると、時代とともに街並みや生活様式が大きく変化している一方で、変わらず受け継がれている文化もあることに気づき、歴史の流れと日本人の価値観の一端を感じることができました。

また、今昔館には日本人だけでなく、多くの外国人観光客も訪れており、日本の歴史や文化、暮らしの魅力が世界に発信されていることを実感しました。日本の文化と外国の文化は大きく異なる部分もありますが、そうした違いに興味を持つことも国際理解の第一歩だと感じ、これをきっかけに海外の文化にも興味が湧きました。現代と過去の違いを見比べることで、現在の生活のありがたみを改めて認識し、とても良い経験になりました。

その後、天神橋筋商店街に移動し、食べ歩きを楽しみました。ドーナツや小籠包をはじめ、さまざまなグルメを味わいました。特に印象に残っているのは、個人店で食べたドーナツです。普段はチェーン店のミスタードーナツを利用することが多いのですが、今回は初めて地元の個人店で買ったドーナツを食べ、そのもちもちとした食感と風味の良さに驚きました。また、小籠包を食べた中華料理店では、ラーメンもいただき、しっかりお腹を満たすことができました。どの料理もとても美味しく、商店街ならではの活気と味を楽しむことができました。

最後に訪れたのは、中之島のバラ園です。あいにくの雨でバラが少し散ってしまっていたのは残念でしたが、それでも園内は色とりどりのバラで彩られていて、とても綺麗でした。普段、花をじっくり見る機会があまりないため、この日は自然の美しさに触れる良い機会となりました。今回の体験を通じて、大阪の歴史や文化、美味しい食べ物、そして自然に至るまで、身近なものの魅力を再発見することができ、本当に充実した一日でした。