塩路ゼミ3年生が旧吹田村でまち歩き

国際観光学部 塩路研究室3年生が、5月11日に吹田市旧吹田村エリアを初めてまち歩きしました。今年度も、本学キャリアゼミ活動として、吹田歴史文化まちづくり協会と連携し、吹田まち案内人の方々にまち歩きガイドのご協力をいただきました。今回は3年生が旧吹田村エリアを歩いて感じたことや考えたことについて報告をします。

学生活動状況報告

吹田の知られざる魅力発見

国際観光学部3年生 廣瀬 彩

5月10日と5月11日に吹田まち歩きのフィールドワークがありました。私はBチームとして5月11日に参加しました。Bチームは「旧吹田コース」を歩きました。その際に、吹田まち案内人の小原さんと井上さんにコース中にある建物や街並みの案内していただきながら歩きました。私自身初めて、吹田市のまち歩きをしました。まち歩きをする中で吹田市の歴史について多く学ぶことができました。本報告では、フットパスをして理解したことや感じたことなどを述べていきます。

今回の集合場所が阪急吹田駅だったのだが、駅の規模としては小さい印象を受けました。しかし、駅の出口が2つあり、小規模の駅だと1つの出口を想像していたため、少し違和感を覚えました。まち歩き開始前に、吹田まち案内人のお二人に現在の阪急吹田駅が誕生した経緯を教えていただきました。

阪急吹田駅が誕生する前は、西吹田駅と東吹田駅があったといいます。その後、西吹田駅はのちに市役所前駅と名前が変更されました。そして、1964年に市役所前駅と旧吹田駅が統合されて今の吹田駅になったと説明していただきました。理由としては、車両数が拡大を図ったことが挙げられるそうです。そして、統合する前の2つの駅は、非常に間隔が狭く近い距離にあったため、旧吹田駅を無くすということで、その駅を使用していた住民のために出口を西口の反対側にも作り、2つの出口があるということです。

住民のことを考えてのことだとお伺いし、吹田市の住みやすいまちづくりの1つであると理解しました。

今回歩いた「旧吹田コース」を事前に調べた時に、多くの歴史的建造物が今でも残っていることに驚きました。実際に歩いても歴史を感じる古い街並みが多くあり、私が想像する吹田市の万博のような近代的な雰囲気とは全く違うものを感じました。コースを歩いていく中で、特に印象に残った泉殿宮と吹田のだんじりについて紹介します。

最初に訪れた場所が泉殿宮です。吹田駅近くの地下道を歩きすぐ駅のそばに位置しています。駅近くにこのような歴史のある神社がそばにあることに驚きました。御祭神は須佐乃男命です。

まち案内人の小原さんによると、平安時代中紀頃に疫病が大流行して、王城を悪霊から守る神として姫路の広峰神社から須佐乃男命を京都祇園八坂神社の御祭神として迎えられたといいます。そして、吹田も水不足で苦しんでいたため、吹田の人がこの須佐乃男命に祈願したところ泉が湧き出したそうです。この出来事が神社名の由来となっています。また、泉殿霊泉の由来にもなっています。この湧き出した水をドイツのミュンヘンに送ると、ビール醸造に適水であると評価されたといいます。その後、同水系の湧水を使用して、東洋初のビール工場(現アサヒビール(株)吹田工場)が建設された背景があると説明していただきました。

日本でビールが飲まれるきっかけの一つの歴史的な建物であると初めて知り、驚きました。このように今まで知らなかったことを、実物を見て歩きながら説明を聞くことは、その当時の風景を感じたり、考えたりすることにつながり、より詳しくその土地の魅力を探すことができると今回のフィールドワークを通して感じました。

今回の歩いたコースでは、吹田の地車をたくさん見ることができました。泉殿宮にも3台保管されていました。また、最後に訪れた浜屋敷には大阪の地車で2番目に古い地車である都呂須が保管されていました。小原さんによると、全長が4.8メートルで重さが2トンだといいます。見た目は想像していた横幅の広い地車とは違い、スリムな形をしていました。吹田の地車は北摂地方の特徴で、ゆっくり動かしていくということです。また、一年に一回程度しか使用しないため、非常に長い間綺麗に保管できるそうです。先ほど述べた地車は、190年前のものだとお聞きしました。

吹田市の古くからの伝統を大切に保管していて、何百年前のものが、まだとても綺麗で、兎や猪、獅子などの動物の彫刻がはっきりと残っていて、だんじりの迫力を体感することができました。このような古くからある地車は、その土地の歴史や伝統工芸などを次の世代に伝えていくのにとても貴重な資料となります。そのため、これからも保存保管をして守っていく必要があると考えます。

今回初めて「旧吹田コース」を歩いてみて、全体的に考えたことはどのような人がこの土地に住んでいたのかということです。まち歩きをしてみて、裕福な人が多く住んでいたのではないかと推測します。なぜなら、コースで巡った神社や寺、住宅などの建物を見ると、彫刻が多く残っていたり、庭園やだんじりが多くあったりしたからです。また、まち案内人のお二人によると、長い商店街や多くの屋敷がここにはあったと仰っていました。

私が、吹田市といえばで想像していた近代的で先進的な場所に対して、歴史や情緒溢れる場所を初めて目にして歩いて、非常にワクワクした楽しいまち歩きをすることができました。それと同時に、吹田市の文化や伝統を感じられるような地域密着型のお店を多く見つけたため、2回目の吹田まち歩きで吹田市の魅力を深掘りしていきたいです。

吹田の歴史と文化を感じたまち歩き

国際観光学部3年生 仲井 大翔

私たちは大阪府吹田市の旧吹田コースを吹田まち案内人の方とゼミのメンバーでまち歩きしました。集合場所の阪急吹田駅から12の地点を巡り案内人の方の説明を聞きながら歩きました。最初に訪れた地点は、泉殿宮(いづどのぐう)です。泉殿宮は阪急吹田駅西口から徒歩5分ほどで到着しました。泉殿宮はとても昔からあるのに、とてもきれいに整備されていました。泉殿宮の湧き水は、ドイツのミュンヘンでビール醸造に適水であると言われた湧き水で、東洋初のビール工場(現アサヒビール吹田工場)が出来た場所です。だんじりが保存されていてとても立派で圧巻でした。

次に、天照皇大神宮を訪れました。天照皇大神宮は田中町の鎮守社で「ちんちんさん」と呼ばれていたそうです。近くにラムネが売っている自動販売機があったので、みんなでじゃんけんをして負けた人に買ってもらって飲みました。そこから歩いてすぐの場所に常光円満寺がありました。常光円満寺はとてもきれいで鐘を鳴らすこともできました。実際に鳴らしてみると思った以上に大きい音が鳴って驚きました。常光円満寺は約1300年の歴史を誇っているそうです。

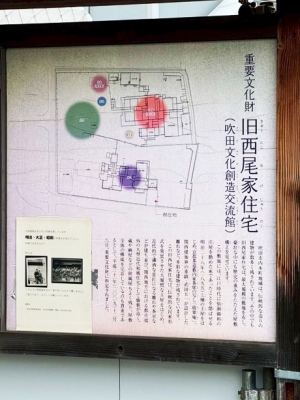

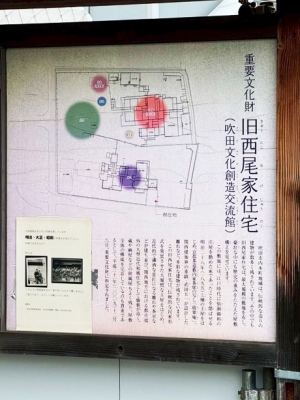

常光円満寺から何分か歩くと旧西尾家住宅が見えてきました。とても大きく立派な家でした。中には工事中で入ることができなかったのですが、その大きさは感じることが出来ました。老朽化や地震、台風の被害で令和4年度から工事をしているそうです。次に寄った大の木神社には、とても大きな木の跡がありました。大木は昭和9年の室戸台風で折れましたが、折れる前は10.9メートルもあったそうです。

さらに、川面墓地を訪れました。川面の読み方について案内人の方に問題を出されましたが、皆わかりませんでした。私だけ「かわずら」と読むことができて褒められました。川面墓地の入り口に大関松の音善蔵の墓碑が建っていました。泪池(血の池公園)には、小さな公園があり、滑り台やジャングルジムがありました。血の池公園は、戦後泪の池公園に名前が変わりました。血の池は子供が遊ぶには不謹慎で怖い印象があったので、改名したことを知りました。

高浜神社はこの日訪れた地点で最も広くて立派な神社でした。高浜神社は疫病除けや商売繁盛などのご利益があります。近くの吹田ノ渡シ跡は、元々橋がなく船で渡っていましたが、その船に乗るにはお金がかかっていました。しかし、橋が架かるとその仕事をしてる人が路頭に迷ってしまうので橋を渡るのにもお金をかけたことを知りました。

最後に、吹田歴史文化まちづくりセンター(浜屋敷)を訪れました。浜屋敷では、実際に使っているだんじりを触ったり、近くで感じることが出来ました。私の住んでいる河南町にもだんじりがあるのですが、私の町のだんじりより大きく形も違っていて新鮮でした。旧吹田コースを歴史や文化を感じながら歩くことで、吹田のまちを深く知ることが出来ました。

吹田の意外な一面

国際観光学部3年生 福本 一紗葉

今回のフィールドワークでは、吹田で全長約5kmの旧吹田コースを歩きながら、吹田の町並みや歴史について学びました。集合場所は阪急吹田駅西口でした。出口がいくつかあるので大きい駅かと思っていたらとても小さい駅で驚きました。二つの出口は、距離が少し離れているため集合場所がどこか分かりにくかったです。なぜこのような造りになっているかと言うと、昔はこの近くの距離に二駅存在していたらしく、その駅をなくして合体させ、阪急吹田駅となったからだそうです。

まず訪れたのは、泉殿宮という歴史のある神社でした。この神社には、ビール会社で有名なアサヒビールのビール醸造に使っている水が湧いたということがありました。その為、アサヒビールとゆかりがある神社でした。何も知らずに歴史のある神社だなと思ってみていたら面白い話を聞けて吹田はこのような一面もある場所なのだなと思いました。またこの神社には、1970年に開幕された大阪万博の地鎮祭をしたときの元橋もありました。

次に、天照皇大神宮と常光円満寺を訪れました。歴史のある街並みがあり、住宅街も京都のような街並みとなっていました。常光円満寺には鐘があり、時間によっては叩くことができるそうで、叩いてみたところ十五夜で聞く音が鳴り響きました。自分で鳴らすことができるので面白いなと思いました。

コースを進んで行くと、西尾家という大きな住宅があり、今回は中に入ることができませんでしたが、中は教科書などでよく目にする大きな屋敷や庭園、離れなどがあるらしく外壁を見るだけで家主の偉大さを十分感じることができました。

その先には、河面という地域があり、「かわずら」と読むことができる少し珍しい地名と感じた場所でした。ここには墓地があり、入り口から一番手前にある大きな墓石が「松の音」という吹田市出身の関取の墓でした。次に血の池公園と呼ばれている小さな公園を訪れました。ここにはジャングルジムがあったので集合写真を撮りました。

その後、高浜公園に行き、祭りについて学びました。ここでは神輿が行われており、小学生から80歳までの幅広い年代の人たちが参加していると聞きました。祭りには、アンミカさんが訪れたこともあると聞きました。吹田市民には馴染みのある祭りとなっているそうです。

コースも終わりに近づき、吹田ノ渡シ跡という橋を訪れました。昔ここには橋がかかっていなくて反対側に渡るには舟に乗る必要がありました。お金を払い反対岸まで舟で移動していました。今では橋が架かっており何不自由なくわたることができます。

最後に、吹田歴史まちづくりセンターに行き、だんじりを見て終了しました。吹田といえば、万博記念公園やエキスポシティーなどが有名ですが、このような歴史や行事があることに驚きました。歩いて回ることで、万博記念公園やエキスポなどの緑豊かな発展都市のイメージから歴史的な所がたくさんあるという吹田の印象に変わり、おもしろいと感じることができました。

歴史のまち吹田

国際観光学部3年生 西口 祐司

5月11日、私たちは吹田まち案内人の方とともに旧吹田村コース5kmを歩きました。今回は、旧吹田村を歩いてみて、私が印象に残ったことについて述べたいと思います。

まず、私たちは、阪急吹田駅に集合し、全員集まったところで駅から徒歩3分ほどの場所にある泉殿宮という神社に行きました。泉殿宮は、主に水の神様を祀っており、厄除けや水に関する仕事をする人などが参拝します。境内には「泉殿霊泉」があり、かつてはビール醸造に使われたことでも知られています。

平安時代中期頃に、旱魃・疫病が大流行し、王城鎮護の守り神として、播磨の広峯神社から牛頭天王を京都祇園八坂神社の御祭神として迎えられることになりました。吹田も、疫病と水不足で庶民が苦しんでいましたが、目人がこの神に祈願すると泉が湧き出し、これが神社名と「泉殿霊泉」の由来になったと言われています。

他にも、泉殿宮は、ビールでも有名で、明治22年に泉殿霊泉をドイツのミュンヘンに送り、ビール醸造に適水との保証を得ました。泉殿宮隣接地に同水系の湧水を以って、東洋初のビール醸造工場、今のアサヒビール建設の逸話があるそうです。その後、近隣の都市化に伴い上水道は普及し、かつての広々とした水田がほとんど姿を消しました。霊泉は地中奥深くに水脈を移し、今湧水はしていないそうです。

アサヒビールの話など、身近で知っているものの歴史があり、興味深い情報が多いと思いました。泉殿宮の水がアサヒビールの建設に関係しているなど、神社と聞いて堅苦しい感じだと思っていましたが、とても楽しくまち案内人の方の話を聞くことができました。

次に、私が印象に残ったのは、神崎川の渡し跡です。江戸時代は軍事上、神崎川には橋が無く交通は全て渡船で行われていました。新京阪橋から高浜橋までの 500mは吹田浜に回漕業者の家と倉庫が並んでいました。「過書船株」を得て、水運業を始める豪農も出てきたそうです。「過書船株」とは、江戸時代に、淀川を運行していた貸客船、つまり、商品や人を運ぶ船の株式のことです。明治8年、渡し場が在った付近に上高浜橋が架かり、渡し船は廃止されました。しかし、廃止してしまうと、渡し船をしていた関係者たちの職がなくなってしまいます。そのため、職を失った関係者たちを保障する為に、しばらくの間有料処置が取られたそうです。

現在の高浜橋は5代目で、平成10年に完成し、長さが 135mです。かつて自砂青松だった景観をイメージして、吊り橋のワイヤーは松葉をイメージしているそうです。神崎川は、古くは三国川と呼ばれていて淀川とは別の水系でした。長岡京に遷都された翌年の延暦4年に、桓武天皇は三国川と淀川を直結させる工事を行いました。直結させる目的は、淀川下流の洪水氾濫を防ぐ為と、西国と京の都を結ぶ交通路として考えたからだそうです。明治11年には、政府のお雇い外国人デ・レーケの指導により新たな神崎川が掘削されました。

今回まち歩きをしてみて、実際に見て学ぶことが大切だなと感じました。吹田の渡し跡の話も、「過書船株」など聞いただけでは分からない言葉も、その場所を見ながら説明を聞くことによって、その景色が浮かびやすくなり、すんなりと話が頭に入ってきました。旧吹田コースは歩いていると、学ぶことが多かったので、再び吹田のまちを訪れ、今回見ることができなかった場所を見に行きたいです。

吹田を知らない私がまち歩きをしたら

国際観光学部3年生 山村 遥香

2025年5月11日、大阪府吹田市にあるJR吹田駅と阪急吹田駅周辺の旧吹田コースのまち歩きを行いました。阪急吹田駅をスタート地点として、案内人の方の説明を聞きながら巡りました。

最初に訪れた場所は、泉殿宮(いづどのぐう)です。泉殿宮は、阪急吹田駅西口から徒歩3分ほどで到着しました。泉殿宮は、歴史で有名な大塩平八郎の叔父一族が宮司を務める神社で、吹田市の地域無形民俗文化財にも指定されています。また、泉殿宮にある泉殿霊泉と呼ばれる湧き水は、ドイツのミュンヘンでビールの醸造に適している水であると言われ、現アサヒビール株式会社吹田工場発祥の地となっています。

次に、天照皇大神宮を訪れました。天照皇大神宮は田中町の鎮守社で街の人々からは「ちんちんさん」と呼ばれていたそうです。

天照皇大神宮を訪れた後、常光円満寺を訪れました。常光円満寺は外観がマンションのように町中に溶け込んでいて、現代的だと感じました。常光円満寺は生まれてくるはずだった子供たちを供養する水子供養や先祖供養といった、生命に深く関わりがある寺院でした。

その後、旧西尾家住宅を訪れました。現在は修繕工事の関係で中へ入ることは事前予約をしなければ入れませんが、外観は少し見ることができ、とても大きくて朝の連続テレビ小説の世界で使われているのではないかと感じるほどでした。実際に2024年前期の朝ドラ「らんまん」の主人公・牧野万太郎のモデルになった植物学者・牧野富太郎が吹田滞在の折に西尾家に逗留することがあったといい、朝ドラを見ていた私はとても興奮しました。

碑

大の木神社はとても大きな木の跡がありました。大木は昭和9年の室戸台風で折れてしまいましたが、折れる前は全長10.9メートルもあったそうです。次に川面墓地を訪れました。川面墓地の入り口に大関松の音善蔵の墓碑が建っていました。

それから泪池(血の池公園)を訪れました。小さな公園で滑り台やジャングルジムがありました。血の池公園は戦後、名前が不吉であることから「泪の池公園」へと変更されました。

その後に訪れた高浜神社は町中にある神社の中では参道が広くて長く、開放感がありました。吹田のはじまりにも由来する古社であると同時に、良縁を結ぶ存在とされる福なで兎(通称・福うさぎ)の石像があり、石像を撫でて、願いを込めて福の石等をお供えするとご利益を授かることができるそうです。

吹田ノ渡シ跡は元々橋が架かっておらず、船で渡っていました。その際に船賃を支払う必要がありました。その後、橋が架かると船頭が職を失うため、橋を渡る際にも通行料として引き続きお金を支払っていたそうです。

最後に吹田歴史文化まちづくりセンター(浜屋敷)を訪れました。浜屋敷では、今も実際に使用されているだんじりに触れることができました。代々、吹田の人々が守ってきた伝統と祭りに対する思いを直接肌で感じることができ、とても感慨深かったです。

今回、この旧吹田コースを当時の時代背景に思いを馳せながら歩くことができ、吹田について全く知らなかった状態から歴史やその時代に生きた人々の気持ちを少し知ることができました。

参加学生一覧

服部 心愛、

菅 莉々子、

辻 悠人、

仲井 大翔、

西口 祐司、

廣瀬 彩、

福本 一紗葉、

梶浦 健太郎、

川本 託巳、

永田 雄真、

前田 和音、

山村 遥香、

前田 華花、

吉原 泰士、

猪口 大我、

佐古 奈月、

中谷 賢斗、

中村 初音、

内海 蘭、

中山 祥哉