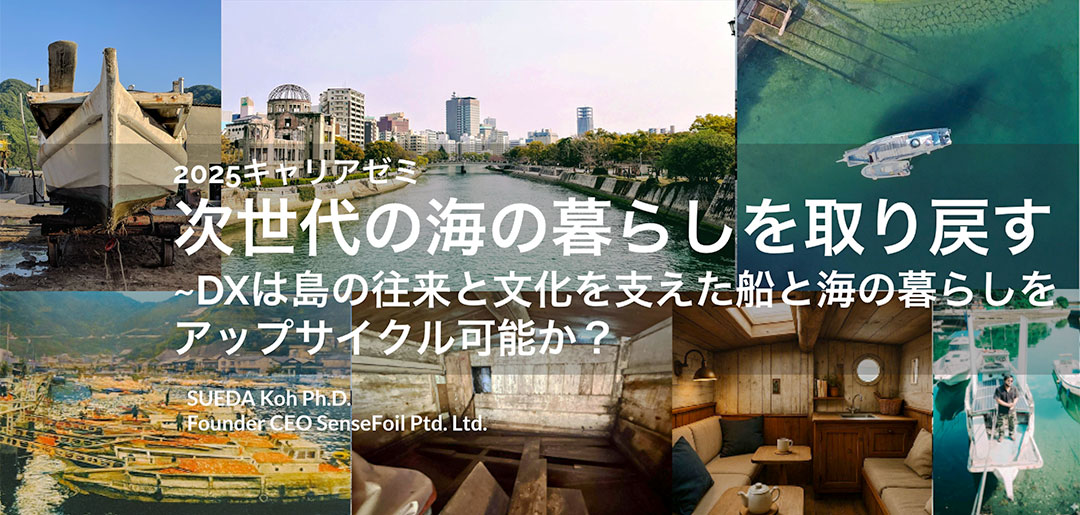

本キャリアゼミでは「DXは島の往来と文化を支えた船と海の暮らしをアップサイクル可能か?」をテーマに、学生が三つのグループに分かれてみかん運搬船「農船」の調査・改修・発表を行いました。

みかんヒストリー調査グループは、山腹の果樹園や「みかんメッセージ館」を訪問し、戦後の食糧難による果樹転換から1970年代の最盛期、そして高齢化による農家の減少に至るまでの変遷をまとめ、地域の記憶を再構築しました。海の暮らし調査グループは、船材に使われた日向杉や「たでる」と呼ばれる防虫技法、進水式の「ふらほー」など、当時の生活文化について聞き取り調査をし、瀬戸内の民俗的価値を明らかにしました。みかん船オフグリッド化グループは、ソーラーパネルとLED照明の実装を担当しました。猛暑の中での屋外フィールドワークや半田付け・船内配線作業を経て、「オフグリッド化(電力の自給)」に成功しました。夜の点灯式には、学生や地域の人々が見守る中、船体からこぼれる柔らかな光を見た瞬間、地域資源の再生という確かな手応えを得ることができました。

みかんヒストリー調査グループは、山腹の果樹園や「みかんメッセージ館」を訪問し、戦後の食糧難による果樹転換から1970年代の最盛期、そして高齢化による農家の減少に至るまでの変遷をまとめ、地域の記憶を再構築しました。海の暮らし調査グループは、船材に使われた日向杉や「たでる」と呼ばれる防虫技法、進水式の「ふらほー」など、当時の生活文化について聞き取り調査をし、瀬戸内の民俗的価値を明らかにしました。みかん船オフグリッド化グループは、ソーラーパネルとLED照明の実装を担当しました。猛暑の中での屋外フィールドワークや半田付け・船内配線作業を経て、「オフグリッド化(電力の自給)」に成功しました。夜の点灯式には、学生や地域の人々が見守る中、船体からこぼれる柔らかな光を見た瞬間、地域資源の再生という確かな手応えを得ることができました。

学生活動報告

今回、私は2泊3日で広島県大崎下島にある「まめな」にてフィールドワークを行いました。

そこでは、普段触れることのない大自然を体感することができました。空気はとても澄んでおり、海水も非常にきれいでした。さらに、夜には満天の星空を眺めることもでき、心が洗われるような体験でした。

今回のフィールドワークでは、みかん船の構造やその使われ方について調査を行いました。その一環として、実際にみかん船を使用していた方から直接お話を伺う機会がありました。そこでは、インターネットでは得られないような細かな情報や、地域特有の言い回しなど、貴重なお話を聞くことができました。

このフィールドワークを通じて、実際に人と交流しながら調査を進めることの大切さを実感しました。今後、何かを調べる際には、ネットでの情報収集だけでなく、現地で人に話を聞くことも重要だと強く感じました。

もしまた機会があれば、ぜひもう一度「まめな」を訪れてみたいと思います。

総合情報学部2年 安田 蒼真

連携先コメント

一般社団法人 まめな

福島 大悟 様

この度は、キャリアゼミ合宿をまめなで開催させていただきありがとうございました。農船はこの島の歴史を語る上で欠かせない船でありながら、海に浮かぶ最後の一隻になり、朽ちるままに任せるとなっていました。そんな農船に光をあて、ゼミの学生さんや末田先生らの手によって光が灯ったことは、今後の活用の大きな一歩だったと思います。学生さんたちも、フィールドワークや発表準備、合宿期間中の寝食に関して積極的に行動され、まめなで活動しているメンバーやインターン生とも活発に交流している様子も印象的でした。ゼミ生の方々にとって、これから自身がどう生きたいか、キャリアを考えるきっかけとなれば幸いです。ぜひ、今回の合宿が継続的な関係につながればと思っています。ありがとうございました。

教員コメント

総合情報学部 総合情報学科

末田 航 教授

キャリアゼミの活動を通して、学生たちは単なるフィールドワークにとどまらず、地域の当事者との対話を重ねる中で、過去の「船と暮らし」を現代の技術と結びつけ、新たな地域活性化のモデルを構想しました。

実質1日という限られた時間と資源の中で、学生たちは協力しながら課題を発見し、解決に取り組むことで、主体性やチームワーク、課題解決力を高めることができました。

過疎化や高齢化、さらには廃船問題が進行する瀬戸内の離島において、アップサイクルによって新たな価値を持った「農船」が、地域の未来につながる希望となりうることを、地域の方々との対話を通じて実感することができました。

9月とは思えないほどの猛暑の中でのワークショップではありましたが、フリータイムには「まめな」が所有するヨット「Windy Holiday」でのセーリング体験や、アンカリングしての海水浴、さらには同島の御手洗町並み保存地区の訪問などを通して、学生一人ひとりが瀬戸内の魅力を存分に味わうことができました。

実質1日という限られた時間と資源の中で、学生たちは協力しながら課題を発見し、解決に取り組むことで、主体性やチームワーク、課題解決力を高めることができました。

過疎化や高齢化、さらには廃船問題が進行する瀬戸内の離島において、アップサイクルによって新たな価値を持った「農船」が、地域の未来につながる希望となりうることを、地域の方々との対話を通じて実感することができました。

9月とは思えないほどの猛暑の中でのワークショップではありましたが、フリータイムには「まめな」が所有するヨット「Windy Holiday」でのセーリング体験や、アンカリングしての海水浴、さらには同島の御手洗町並み保存地区の訪問などを通して、学生一人ひとりが瀬戸内の魅力を存分に味わうことができました。

参加学生一覧

嶋本 拓真

町屋敷 莉玖

山田 恵大

岡 沙奈美

河井 大也

西園寺 圭悟

福本 天佑

安田 蒼真

大西 那斗

中村 海璃

松田 碧斗

山澤 達哉

山下 真司