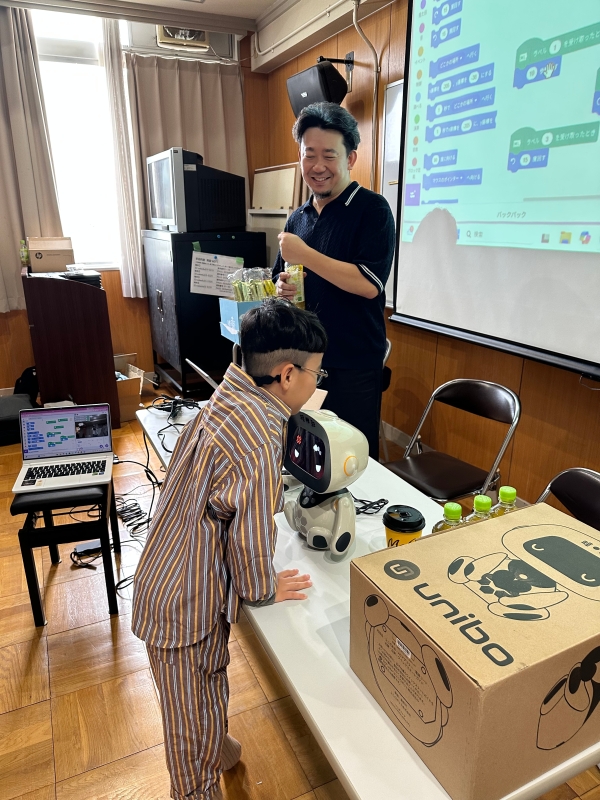

総合情報学部松田健ゼミナールに所属する安坂 百香さん(2年生)が、自ら企画した「プログラミング教室」を母校の中学校で開催しました。今回の企画は、「大学生になったからこそ何か新しいことに挑戦したい」という学生の思いからスタートしました。

もともと人前で話すことが得意ではなかったという安坂さん。

それでも、「自分を変えたい」という気持ちを松田教授に相談したところ、先生が快く背中を押してくれたといいます。

その後、松田先生に同行して参加した子ども向けのeスポーツイベントで、「自分もこんなふうに子どもたちに学びの楽しさを伝えたい」と感じ、今回の企画を思いつきました。

安坂さんは、普段から大阪市が実施する「元気アップ事業」に参加し、母校の中学生への学習支援を行っています。その活動をきっかけに、母校で子供たちに学びを提供するというヒントを得て今回プログラミング教室を実施することとなりました。

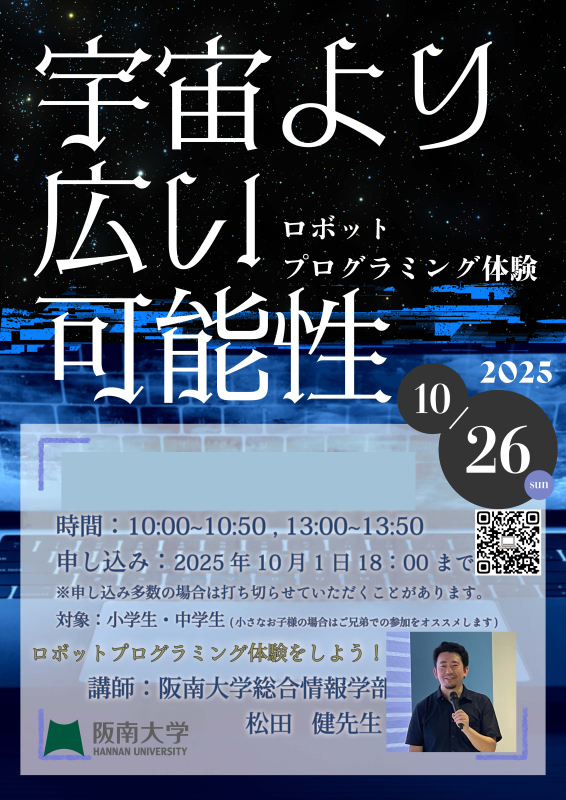

チラシ作成や広報活動も自ら担当し、近隣の小中学校に配布しました。当日は小学生から大人まで幅広い世代が参加し、参加者全員が大満足の一日となりました。

もともと人前で話すことが得意ではなかったという安坂さん。

それでも、「自分を変えたい」という気持ちを松田教授に相談したところ、先生が快く背中を押してくれたといいます。

その後、松田先生に同行して参加した子ども向けのeスポーツイベントで、「自分もこんなふうに子どもたちに学びの楽しさを伝えたい」と感じ、今回の企画を思いつきました。

安坂さんは、普段から大阪市が実施する「元気アップ事業」に参加し、母校の中学生への学習支援を行っています。その活動をきっかけに、母校で子供たちに学びを提供するというヒントを得て今回プログラミング教室を実施することとなりました。

チラシ作成や広報活動も自ら担当し、近隣の小中学校に配布しました。当日は小学生から大人まで幅広い世代が参加し、参加者全員が大満足の一日となりました。

安坂 百香さん コメント

人前に立つのは正直苦手ですが、大学生になって何かやってみたい、やらなければという気持ちがあり、それを松田先生が後押ししてくれ、今回の企画を実現することが出来ました。

チラシづくりや広報の難しさも知りましたが、当日子どもたちが楽しそうにしている姿を見て本当にうれしかったです。次は、参加者をひきつけられるようなゲーム感覚で学べるような企画にしたいと思います。実は阪南大学は第一志望ではなかったですが、こうして背中を後押ししてくれる先生と出会え、企画を通してたくさんの人とも出会うことができました。貴重な経験をさせてもらうことができており、阪南大学ならではの学生と先生の距離でもありますし、この大学に来てよかったと思っています。今後もさらにこういった企画などを実施し、他活動にも精力的に取り組んでいきたいです。

チラシづくりや広報の難しさも知りましたが、当日子どもたちが楽しそうにしている姿を見て本当にうれしかったです。次は、参加者をひきつけられるようなゲーム感覚で学べるような企画にしたいと思います。実は阪南大学は第一志望ではなかったですが、こうして背中を後押ししてくれる先生と出会え、企画を通してたくさんの人とも出会うことができました。貴重な経験をさせてもらうことができており、阪南大学ならではの学生と先生の距離でもありますし、この大学に来てよかったと思っています。今後もさらにこういった企画などを実施し、他活動にも精力的に取り組んでいきたいです。

松田健教授 コメント

日頃から子どもたちにプログラミングを教える活動を行っています。そこで、参加してくれた子どもの能力に驚かせることがしばしばあります。

一般的に、人から物事を習う場合、教える人のある方向性のようなものがあることが多いでしょう。

そして、多くの習い事には「答えがあったり」、「こうするべき」というものがあることでしょう。

しかし、アウトプットはこうするべき、ということに制限はないはずです。

たとえば、四則演算を理解すれば、以下の課題を読むことはできるでしょう。

この課題に対して、みなさんはどのような印象をもちますか?

一般的に、人から物事を習う場合、教える人のある方向性のようなものがあることが多いでしょう。

そして、多くの習い事には「答えがあったり」、「こうするべき」というものがあることでしょう。

しかし、アウトプットはこうするべき、ということに制限はないはずです。

たとえば、四則演算を理解すれば、以下の課題を読むことはできるでしょう。

この課題に対して、みなさんはどのような印象をもちますか?

3と5の場合、大きい数字(割られる数)を小さい数字(割る数)で割り、商とあまりをもとめます。

割る数とあまりを使って同様の計算を続け、あまりが0になるまで続けます。

5 ÷ 3 = 1 あまり 2 (つまり、5 = 3 × 1 + 2) ←割る数は3であまりは2だから、次は3 ÷ 2

3 ÷ 2 = 1 あまり 1 (つまり、3 = 2 × 1 + 1) ←割る数は2であまりは1だから、次は2 ÷ 1

2 ÷ 1 = 2 あまり 0 (つまり、2 = 2 × 1 + 0) ←あまり0で終了

最後の計算は、割る数は1となりました。

では、これを4と6でやってみます。

6 ÷ 4 = 1 あまり 2 (つまり、6 = 4 × 1 + 2) ←割る数は4であまりは2だから、次は4 ÷ 2

4 ÷ 2 = 2 あまり 0 (つまり、4 = 2 × 2 + 0) ←あまり0で終了

最後の計算は、割る数は2となりました。

もう少し大きな数字でやってみましょう。

35 ÷ 6 = 5 あまり 5 (つまり、35 = 6 × 5 + 5) ←割る数は6であまりは5だから、次は6 ÷ 5

6 ÷ 5 = 1 あまり 1 (つまり、6 = 5 × 1 + 1) ←割る数は5であまりは1だから、次は5 ÷ 1

5 ÷ 1 = 5 あまり 0 (つまり、5 = 5 × 1 + 0) ←あまり0で終了

最後の計算は、割る数は1となりました。

割る数とあまりを使って同様の計算を続け、あまりが0になるまで続けます。

5 ÷ 3 = 1 あまり 2 (つまり、5 = 3 × 1 + 2) ←割る数は3であまりは2だから、次は3 ÷ 2

3 ÷ 2 = 1 あまり 1 (つまり、3 = 2 × 1 + 1) ←割る数は2であまりは1だから、次は2 ÷ 1

2 ÷ 1 = 2 あまり 0 (つまり、2 = 2 × 1 + 0) ←あまり0で終了

最後の計算は、割る数は1となりました。

では、これを4と6でやってみます。

6 ÷ 4 = 1 あまり 2 (つまり、6 = 4 × 1 + 2) ←割る数は4であまりは2だから、次は4 ÷ 2

4 ÷ 2 = 2 あまり 0 (つまり、4 = 2 × 2 + 0) ←あまり0で終了

最後の計算は、割る数は2となりました。

もう少し大きな数字でやってみましょう。

35 ÷ 6 = 5 あまり 5 (つまり、35 = 6 × 5 + 5) ←割る数は6であまりは5だから、次は6 ÷ 5

6 ÷ 5 = 1 あまり 1 (つまり、6 = 5 × 1 + 1) ←割る数は5であまりは1だから、次は5 ÷ 1

5 ÷ 1 = 5 あまり 0 (つまり、5 = 5 × 1 + 0) ←あまり0で終了

最後の計算は、割る数は1となりました。

[課題]この計算を通して、気付いたことをまとめてみましょう。

算数や数学を教えているひと、または好きなひと、この課題の背景にある知識を知っているひとは、これが何かということに気づくでしょう。

しかし、そのアウトプットの質は人によってかなり違うのではないでしょうか?

そして、次のようなことを考えてみてください。

あなたの思考・アウトプットはそれでお終いですか?

このアウトプットを見れば、知識がある人なのか、考え続けられる人なのか、それ以外にも様々なものが見えてくると思います。

ギフテッドなど、周りと何かが違うということで悩みを抱えておられる方々がいらっしゃいます。

教える方も・教わる方も「これができないならおかしい」という観点でなく、思考やアウトプットから見えてくる新たな価値というものを考えてもらえると良いのではないかと考えます。

それが小説のようなものであっても論文のようなものであっても何でも良いと思います。

これまで人類が見つけてきたもの、まだ誰も考えていなかったもの、少し表現を変えたもの、何でもよいでしょう。

「出来ている」「合っている」だけでなく、自由な思考の世界というものを自分なりに考えてみてはいかがでしょうか?

いずれにしても、それを聴いてあげたり、見てあげたりする人の存在はとても大事なことですが。

算数や数学を教えているひと、または好きなひと、この課題の背景にある知識を知っているひとは、これが何かということに気づくでしょう。

しかし、そのアウトプットの質は人によってかなり違うのではないでしょうか?

そして、次のようなことを考えてみてください。

あなたの思考・アウトプットはそれでお終いですか?

このアウトプットを見れば、知識がある人なのか、考え続けられる人なのか、それ以外にも様々なものが見えてくると思います。

ギフテッドなど、周りと何かが違うということで悩みを抱えておられる方々がいらっしゃいます。

教える方も・教わる方も「これができないならおかしい」という観点でなく、思考やアウトプットから見えてくる新たな価値というものを考えてもらえると良いのではないかと考えます。

それが小説のようなものであっても論文のようなものであっても何でも良いと思います。

これまで人類が見つけてきたもの、まだ誰も考えていなかったもの、少し表現を変えたもの、何でもよいでしょう。

「出来ている」「合っている」だけでなく、自由な思考の世界というものを自分なりに考えてみてはいかがでしょうか?

いずれにしても、それを聴いてあげたり、見てあげたりする人の存在はとても大事なことですが。